能登半島といえど、立地場所によって環境や文化は少しずつ異なっています。その中で能登町はどんな特徴があるのでしょうか。そして、能登半島地震発災1年後の能登町はどうなっているのか。2025年1月に現地を訪ねました。

能登町ってどんなところ?

能登半島の北東部に位置する石川県能登町は、珠洲市・輪島市・穴水町に隣接し、南東部は富山湾に面した海岸線が続いています。内海のため、波は穏やかなことから大型の定置網漁業が盛んです。海がすぐ目の前にありながら、山や田畑に囲まれた農業地としても恵まれています。かつては北前船の補給地だった影響で、材木商や炭問屋が多く軒を連ねていた時代もありました。そのため、町内の山林は利活用されてきた歴史があると言います。

さらに時代をさかのぼれば、縄文時代から人が暮らしていた土地だったことも分かっています。というのも、町内には「真脇遺跡」と呼ばれる縄文遺跡があるからです。きっと食料が豊かで生活しやすい環境だったのでしょう。実際、食料とされていたであろうイルカの骨が大量に見つかっています。他にも土器や居住跡なども発掘されていたり、円形に配置された巨大な柱の列「環状木柱列」が出土しています。

長きにわたり人が暮らしてきた地・能登を代表する文化といえば、日本遺産に認定されている「キリコ祭り」でしょう。キリコと呼ばれる巨大な灯籠を担ぐ伝統行事です。夏になると能登半島内の各地でそれぞれに祭りが行われています。地区によって祭りの中身や開催時期が異なるのが大きな特色です。能登町でもエリアや集落ごとに祭礼があるのだと言います。

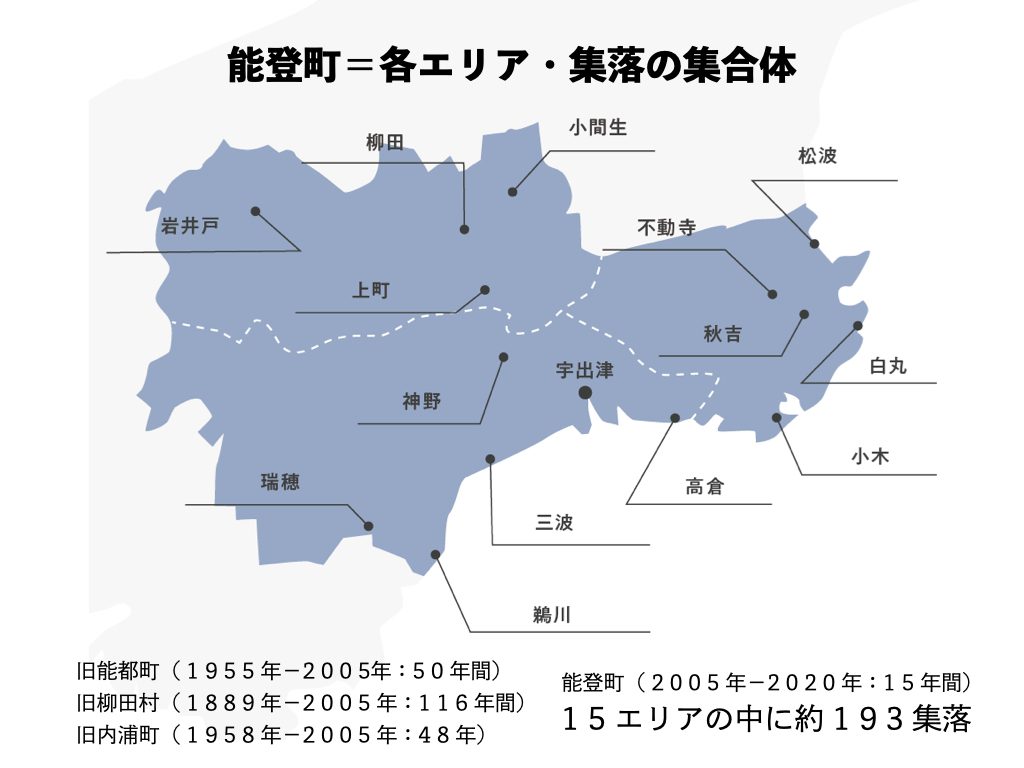

「集落ごとに行事があって、年間のスケジュールもバラバラです。例えば、『あばれ祭り』は15エリアあるうちの“宇出津”だけの祭りなんですよ」と話すのは、能登町定住促進協議会の森さんです。

「能登町に共通する祭礼っていうのはないんです。カラフルすぎるほどにいろんな集落があるんですけど、その集落ごとにいろんな祭礼文化があって、いろんな暮らし方があります。特に海側と山側では関西人と関東人ぐらい地元の方の気質が違います。能登町に移住したいという方がいれば、どこかの集落には大体マッチすると思いますよ」

森さんによると、それぞれの集落に独自の価値観があり、そこで暮らしている方たちはその価値観を共有し、大切にしているからこそ、自分の集落に愛着を持って暮らしているのだと言います。他の地域ではもう暮らせない。それぐらいに集落への思い入れは強いのです。

「昨年は半分以上の集落で祭礼ができました。各集落の方にお話しを聞いて回っているんですが、祭礼ができれば1年暮らせたっていう実感がすごく得られるみたいです。特に海側は祭りへの思いが強いですね」

祭りの存在は能登町で暮らす方々にとって何よりも大きなよりどころとなっていることが見えてきました。そして、そうした地域住民一人ひとりの集落や祭りへの思いが、能登町の文化を形づくっているのでしょう。

復興ってなんですか?

今回の取材では、岐阜から車で高速道路をひた走り、のと里山海道を通って5時間ほどかけて能登町にたどり着きました。金沢と能登半島とを結ぶ“のと里山海道”は車が通れる状態ではあるものの、かなり起伏があり、地盤の変動を体感した道中でした。

能登町は輪島市や珠洲市と比べると被害は小さかったようですが、それでも現地に足を踏み入れてみると、潰れてしまった家屋や、傾いた標識、ごっそり抜け落ちた道路など、自然災害の爪痕が色濃く残っている光景を目の当たりにし、我々編集部はただ呆然と立ち尽くすことしかできませんでした。

さらに、能登町役場で復興計画の担当をされている復興推進課の灰谷貴光さんから、発災直後の状況や復興計画にあたって考えていることをお聞きする機会をいただくことができました。

「1月1日の16時10分に本震が起きるんですけど、僕は16時6分の前震で動いたんですね。自分が住んでいる小木地区の中学校の鍵を持っていたので、避難所を開設しました。僕が通ってきた道は本震で道が100mくらい崩れてなくなってしまいました。たらればの話ですけど、前震で動いていなかったら避難所の開設ができていなかったかもしれません」

そう話す灰谷さんは避難所の開設後、750人以上いた避難所内での感染症拡大の対策に当たりました。感染症に罹患した自分自身の家族のケアをする余裕もなかったと言います。その後も事業者支援や復興計画などに追われ、とにかく余白のない1年だったと振り返ります。

「考えてみてください。食料も水もないんですよ。あるのは電気だけ。幸い家を失ったわけではないですけど、その状態で家族のことをケアしないというのはちょっとあり得ないですよね。でも僕はたぶん麻痺していたので、避難所に行っちゃうんですけど。あとから振り返ると、どうなのかなっていうふうに感じますね。ただ、正解はないので、皆さんだったらどうするかなって」

「復興ってなんですかね、復興が遅いとか早いとか言うじゃないですか。何を基準に復興って言ってるんですかね。復興が何かわかっていないと計画はつくれないじゃないですか。そもそも復興ってなんだろう、とか、そもそも能登町ってなんだろう、みたいな問いをすごく考えた1年間でした。答えがあるわけでもないですし、何か落としどころが見つかったわけでもないんですけど」

灰谷さんの問いかけに、何も答えることができませんでした。というよりも、わからなかった。ただ、取材を終えた今でも、ふとしたときに灰谷さんの問いかけが頭をよぎります。仮に自分が暮らす地域で大きな地震が起きたとき、自分は地域のために動けるのだろうか。非常事態のときに自分のことだけ考えるような自分で良いのだろうか。周りの人のことも慮って動ける人間であるためにはどうすればいいのか。そんなことを考えます。

きっと、能登の地震でも、周囲を思いやる住民一人ひとりの動きによって、地域が支えられてきたのだろうと想像します。それは何か記録や形に残るものではなく、誰かの記憶にしか残っていないような、消えゆく儚い営みの数々です。

頼もしい“GOEN”の存在

大規模災害が起きたときに、第一次産業の人たちの頼もしさを感じると前出の森さんは話します。森さんが能登町に移住してきて親しくなったという、木こりの高木功次郎さん(こうちゃん)もその一人です。

「こうちゃんは地震が起きたあとすぐに富山から軽トラ一本で帰ってきましたから。一般の車が通れない道があっても、彼は山道を全部知ってるから迂回できるし、木が倒れてても切れるじゃないですか。木こり仲間のしゅうちゃんは、自分の集落で通行止めになっていた箇所の倒木を処理してすべて開通させたみたいですよ。あの子は優しいから、集落のじじばばに水を配って回ったみたいですね。本当に彼らの活躍はすごかったです」

発災直後の倒木処理で活躍したというのが木こりチーム“GOEN”です。さらに話を聞き進めると、どうやら彼らは能登町の森づくりや祭りなど、町の自然や文化にダイレクトに関わる存在だということがわかってきました。一体彼らは何者なのでしょうか?