森にまつわる本や映画のラビリンスにどっぷりとはまり込む、そんなカルチャーを紹介する「Memento Mori」。今回は連載「静かなる革命」で取り上げた〈杣Books〉の店主・細井岳さんの本棚から一掴み。現役の林業人であり書店主でもある細井さんに、「杣を知る」をテーマに5冊選書してもらった。実際に森で働く人は何を考え、森林に身を置いているのかが透けて見えてくるだろう。

山頂書店を続ける

現役林業人

神出鬼没な書店〈杣Books〉は信州のとある山頂に突如として現れる。店主の細井岳さんはこの活動を5年以上続けている。長野県内の森林組合に勤め、林業人としても働く細井さんにとって、杣Booksの取り組みも“林業”なのだという。そうして林業の裾野を広げていきたいと熱い思いを持っていた。

そんな杣Booksさんだからこそ、これから林業や森に関わる仕事をはじめたいと思っている人、山暮らしを考えている人の参考になるような本、おすすめしたい書籍を紹介してもらおうと「杣を知る」をテーマに選書を依頼した。

最初は3冊の選書をお願いしていたのだが、「5冊でもいいですか?」と提案があった。また、本を選ぶうちに「杣じゃないかもしれないと思い至っている」と電話越しに率直に話してくれた。どういうことだろうか?以下、杣Booksさんからの各コメントで確かめてみてほしい。

森はつくれるのだろうか?

1冊目は、荒れ果てた大地が、うっそうと生い茂る森になるまでの物語を描いた絵本だ。今、私たちの周囲にある山にはすでに木々が広がっている。幼い頃からその光景はそれほど変わっていないように思う。森林はずっとあったものだから、どうやって生まれてきたのか考えたこともなかった。本書のタイトルはシンプルだが、実に深い問いだと気づかされる。

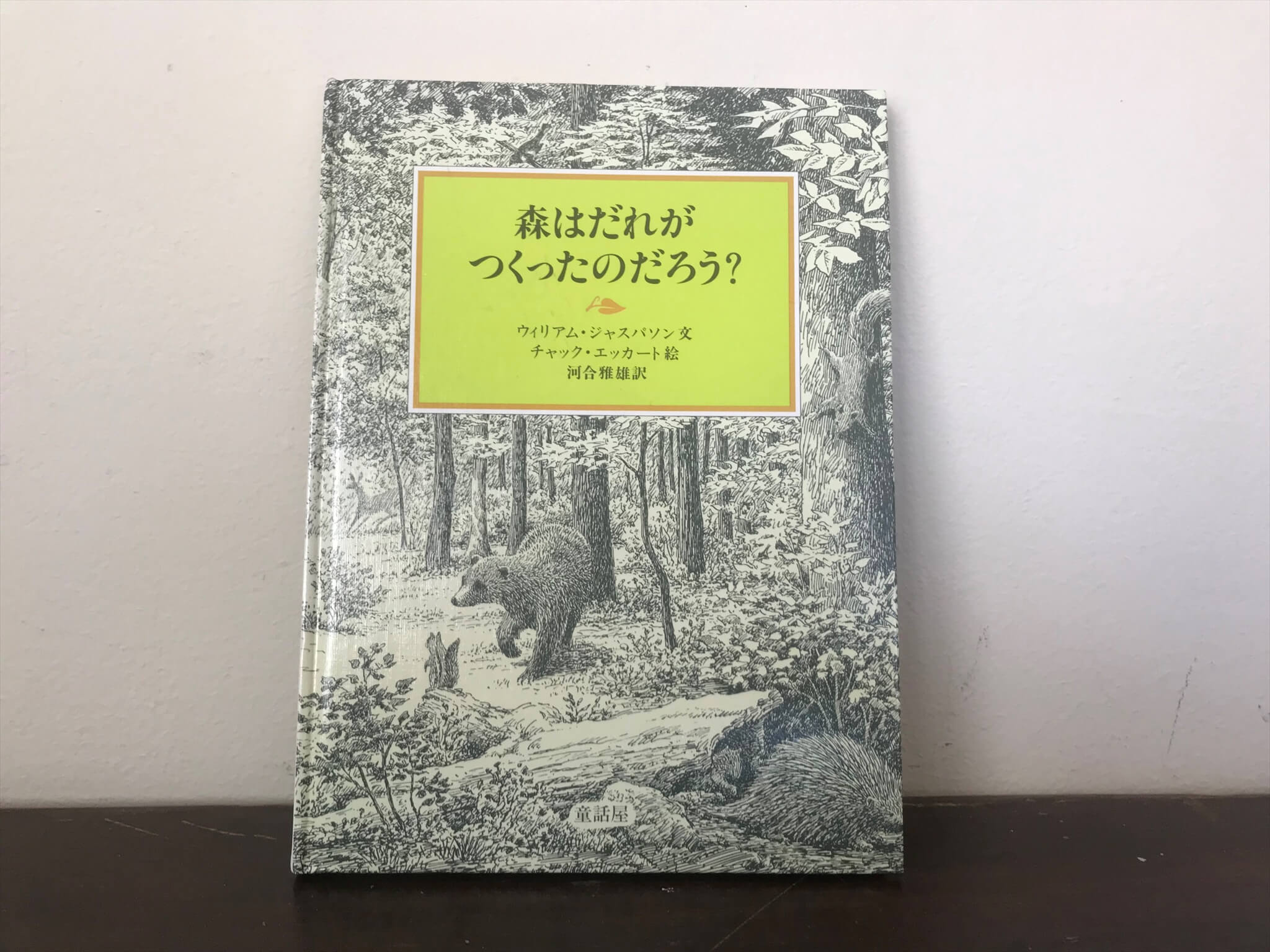

『森はだれがつくったのだろう?』

著者:ウィリアム・ジャスパソン

絵:チャック・エッカート

訳者:河合雅雄

出版社:童話屋

定価:1,430円(税込)

杣Booksさんコメント:

“「遷移」遷移(せんい)とは、ある環境条件下での生物群集の非周期的な変化を指す言葉である。たとえば、野原に草が伸び、そのうちに木が生えてきて、いつの間にか森林になるような変化がそれに当たる(Wikipediaより)”

記憶が定かではないけれど、この遷移なる概念というか自然の仕組みを習ったのは高校の生物だったろうか。それがインタープリターやら林業など自然に関わる仕事をするようになってから、「遷移」という自然の仕組みに再会することになり、とても、かなり、すごく感動したのだった。ある土地の生きものの栄枯盛衰にパターンがあるなんて!! 生き物各自が好き勝手やっているのに、実は「そうなるようになっている」という大きくて長〜い物語があることに(もちろん例外はあり全部この通りにはならないのだけど)、またその美しさに素朴に打たれてしまった。

誰が書いた筋書きなのだろうと怖くなりつつも「なるようになるんだなぁ」と安心もする。自由で不自由、不自由で自由。なんとも不思議な心持ちになる。「森はだれがつくったのだろう?」…「だれもつくっていませんし、つくることもできません」。しかし「林業」は、人はこの美しさに介入していくのだ、業(ナリワイ)にして業(ごう)でもある。そこんとこを忘れないための本。

「林」は好きですか?

今では多くの人に知られているであろう「里山」という言葉は、森林生態学者の四手井綱英が1950年代に提案した造語だ、ということをこの本を調べていて初めて知った。まさにこの著者である。『もりやはやし』は、自然と人との絶妙なバランスの上に成り立っている里山について、四手井氏が綴った滋味深いエッセイだ。

杣Booksさんはこの書籍から「林」に光を当てているのだが、失礼を承知で言ってしまうと、「林」はなんかちょっとダサいイメージがある。だからなのか、なんとなく「林」という存在から距離を置いていたかもしれない、と杣Booksさんのコメントを読んで感じた。私も「林」に目を向けてみようと思う。

『もりやはやし』

著者:四手井綱英

出版社:筑摩書房

定価:1,100円(税込)

杣Booksさんコメント:

“日本語の「もり」は自然にできた森林、あるいはそれに近い森林をいいあらわしているようである~略~「もり」にたいして「はやし」は、人手を加えて造成した樹群をさすようで(本書P8〜9より)”

「もり」と「はやし」で森林。であるにもかかわらず、森と林では圧倒的に森が人気である。ある時に私は気づいた、「森好き」はいても「林好き」と言う人が皆無であることに。私はナチュラルボーン判官贔屓である。劣勢側を応援したいと常々思っている。つまり林を応援したいのだ。冒頭で引いた四手井先生の定義を更に下世話に言うと「森は天然モノで、林は養殖モノ」ってことだ。そして日本の森林を見渡した時に人の手の入っていない森林なんてほとんど皆無であることがわかる。林は数の上では優勢であるが、圧倒的に不人気なのだ。こんな所からも林業の衰退が現れていると言えよう。悲しいことだ。

しかし「もり」「はやし」という言葉の定義の上でも、業が成立するのは林でしかあり得ないはずだ。現に「森業」という言葉はまだないし「森づくり」は人にはできない、人が介入できるのは林なのである。と言うより、介入したからには責任を持たねばならない。「森づくり」なんておこがましいことを言ってないで、林業者たるもの、おごらずに「林」を盛り立てていきたいものである。

里山というエッジ

農耕者であり里山制作団体「つち式」を主宰する東千茅(あづま・ちがや)氏が執筆した『人類堆肥化計画』。2015年、奈良県宇陀市大宇陀に移り住み、2020年からは棚田と連続する杉山を雑木山に育む二百年計画を開始しているという。本書の解説にある「生き物たちとの貪欲で不道徳な共生宣言」という言葉が、「里山」から連想するイメージとはかけ離れすぎていて、かなり興味を惹かれる一冊だ。

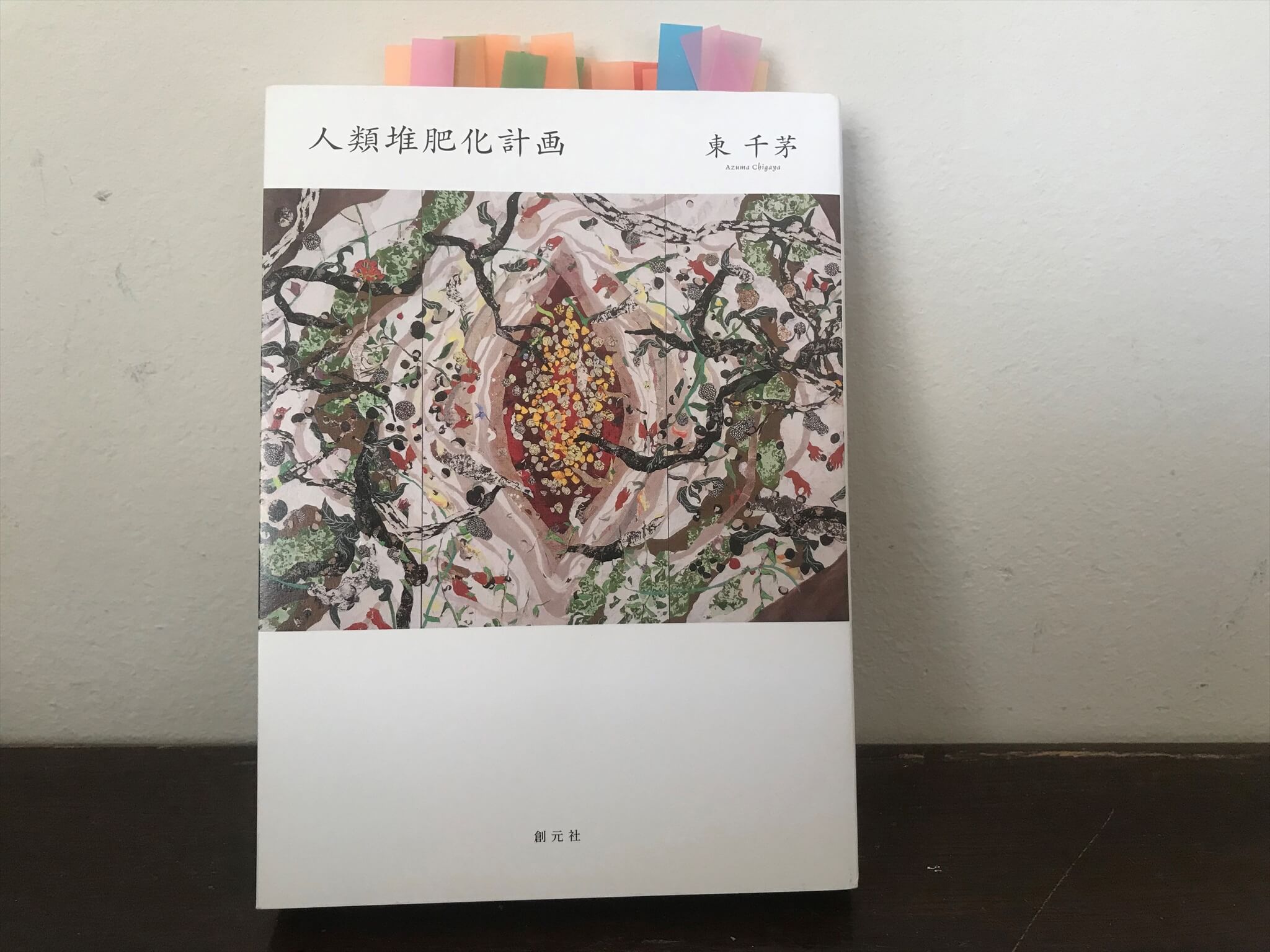

『人類堆肥化計画』

著者:東 千茅

出版社:創元社

定価:1,870円(税込)

杣Booksさんコメント:

突然だけれども私は仏教ファンである。信者というには罰当たりすぎるし、覚悟不足だし、そもそも信心が足りなさすぎるのでファンという立場におどおどしつつ着地した。で、ファンとして仏教の魅力の一つに「諦観」というのがある。「盛者必衰の響きあり」のような諦め、醒めた世界観と言えば、おわかりいただけるだろうか。「諦め」というとネガティブに思われてしまうけど、それは誤解である。「明らかに見る」がその語源なんだそうな。モノゴトのありようをあるがままに明らかにみる、そんな冷徹・冷静な態度が諦観である。

とりあげた「人類堆肥化計画」は里山をこの「諦観」をもってして見つめなおし(全然仏教の話は出てこないけど)、かつふざけたおして生きていこうという提言(告発かも?)の書である。ヒトも含めた多種多様な生きものたちが、生の悦びを貪りあう場としての里山が描かれている。本書を読むと里山という牧歌的イメージは覆されてというか粉砕されて(笑)、むしろ人と野生がキリキリしているエッジな場としての里山が立ち上がってくる。「もり」と「はやし」のあわいとしての場、そこでどう振る舞っていくのか。いずれにせよ、そこは悦びが多そうな場であることには間違いなさそうだ。

生態系の一員である、

ということ

日本に限らず世界各地で自らのウンコを1万2000回以上、40年にわたって大地に埋め込んできたという糞土師・伊沢正名氏。『くう・ねる・のぐそ』はそんな彼の奮闘とライフヒストリーを綴った“野糞の書”である。

かなり怪しげではあるが、一見穢れとされるような側面に向き合うところから、自然との付き合い方を考えてみるのも意外と面白そうだ。

『くう・ねる・のぐそ 自然に「愛」のお返しを』

著者:伊沢正名

出版社:山と渓谷社

定価:1,078円(税込)

杣Booksさんコメント:

循環型だの、持続可能だの、SDGsだのと、このご時世何かしらソレ的なワードを毎日耳にする。耳にするのだけれども、なんか、こう言葉だけが上滑りしている感じが否めない。なんだかコトがデカすぎて、意義や必要性はわかるけれど身につかない。林業は持続可能な産業として取り上げられるけれど、現場にいて作業に従事していても正直ピンとこない。むしろこんなことしてて大丈夫なのか?と不安になる。「伐ったら植える」は確かに持続可能だけど、次に伐るまでは山にお任せ。我々は取るだけで何を返してるんだろう。実際のところその持続可能な循環とやらに、我々は物質循環の、生態系の一員として、1匹の動物として、どのように参加しているのだろう。そんな事をとても具体的に実践をもって私に教えてくれたのが本書なのであった。

ウンコこそ生態系参加の切符なのだ。循環する生態系は無駄なものが何一つない、誰かが出したものは他の誰かの必要物として使われていく、全てが分解されてクルクルめぐっていく。杣Books創業以来の売りたい本、不動のナンバーワンの本書。エコロジーとかサステナブルとかになんだか居心地の悪さを感じる人にとっての福音書となるだろう。ノグソはちょっとラディカルな実践だけど。

林業は藝術だ

芸術学、文化実践、現代思想を専門とする熊倉敬聡氏(芸術文化観光専門職大学教授)が記した本書は、既存のアート界の常識を覆す画期的な論考がまとめられているという。工芸、発酵、場づくり、坐禅、学び、コミュニティ、茶道といったさまざまな分野の現場から見えてくる、新たな創造性の芽生えとは一体どんなものなのか。

アートにあまり触れてこなかった自分からすると、芸術的なものはずっと遠い存在のように思えていたのだが、杣Booksさんのコメントを読むとかなりそそられる内容である。

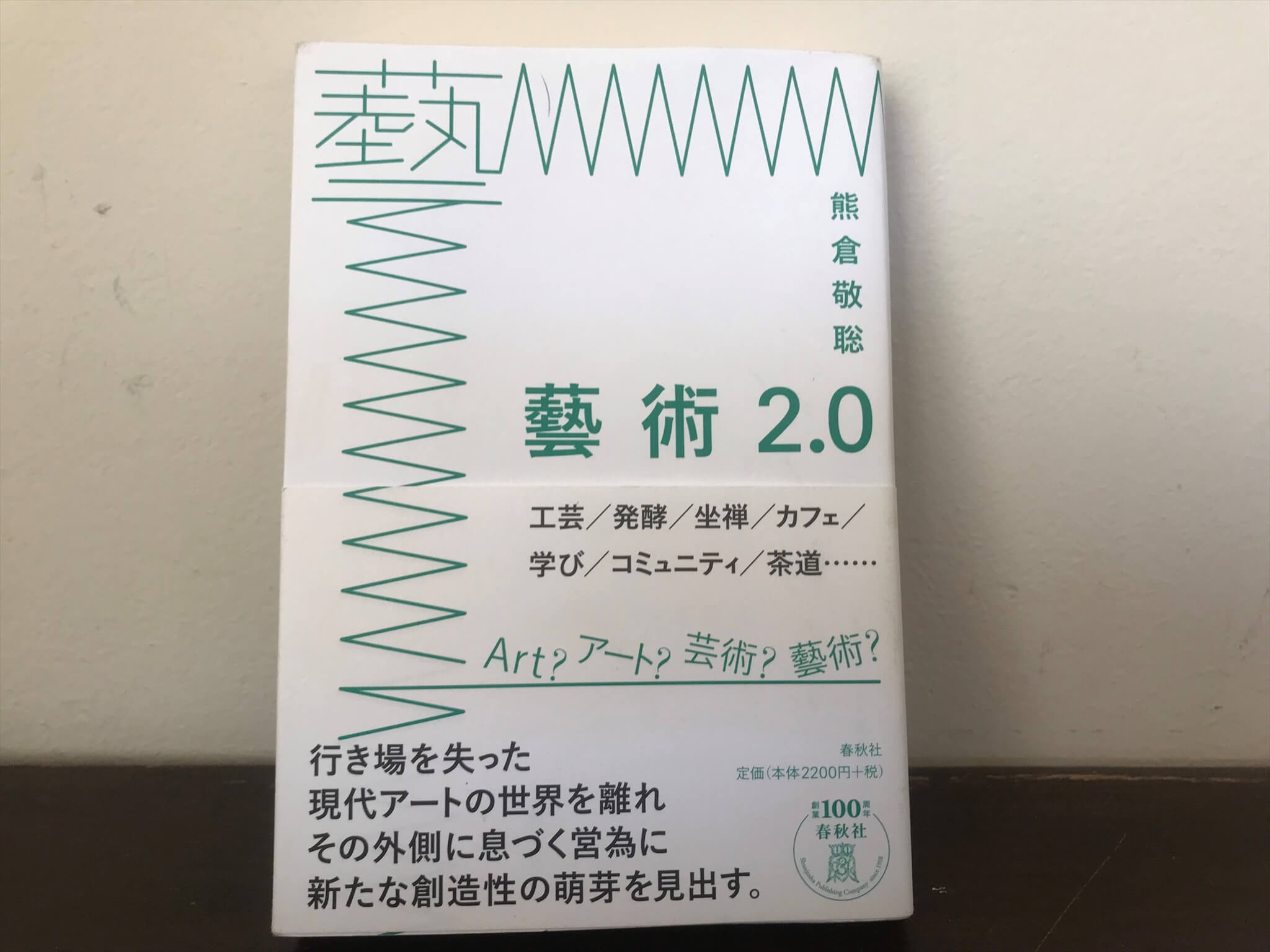

『藝術2.0』

著者:熊倉敬聡

出版社:春秋社

定価:2,420円(税込)

杣Booksさんコメント:

「え?なんで藝術の本を?」とお思いのことだろう。何故なら私は本書を読んで「林業は藝術(2.0)だ」と思うに至ったから。「え?だからその論理的飛躍がわからないんですけど」とお思いのことだろう。それでは「藝」の字に込められた意味が“植え生せしむる”であればどうだろうか。明治時代に西周(にしあまね)という人が、西欧の概念である「art」に対して「藝術」という熟語をもって訳したんだそうな。ちなみにartには「技術=Mechanical art」と「藝術=Liberal art」の2つの意味がある。西さんはLiberal artを「精神の種を植え生せしむる術」としたのだ。が、戦後に「藝術」は「芸術」に改められてしまう。「芸」の意味は“草を刈り取る”と真逆なのである。

実は「杣」もおんなじなのだ。今でこそ杣は「山仕事全般」というボンヤリした認識で拡大解釈されているが(私もそう説明している一人だ)、本来的には「木の伐採および伐採者」を指す言葉だ。つまり「木を伐る」だけで、実際に杣人という技能集団は伐採現場を次から次へと渡り歩いていたらしい。

持続可能な産業として林業は注目されているけれど、いざ林業界の中から見てみると「伐る」に傾きすぎている。杣的になりすぎている。「戦後に植えた木が主伐期をむかえています」という方便が象徴的だ。いよいよ、報われるのだという気持ちもわかる。でも木を伐って出すだけじゃないでしょうに…林業にはもっとやれること、ポテンシャルがあるでしょう、これも業界を内から見て思う所である。そのポテンシャルを引っ張り出す為の考え方やモノの見方が本書にはちりばめられている。芸から藝へ、「精神の種(林業的に苗かな)を植え生せしむる」こともできるはず。山にはもちろん、人の心にも苗を植える、それも林業と言い張りたい。そういう意味で「林業は藝術だ」なのである。

杣Booksさんが挙げてくれた5冊を、私はまだどれも読んだことがない。こんな本があったのか!と、新たな楽しみを見つけた気分だ。人から紹介してもらうことで、自ら開拓するだけでは広がらないエリアを耕せる気がする。せっかくだから紹介順に1冊ずつじっくりゆっくり読み進めるつもりだ。自分はどんな感想を持つのだろうか。それが楽しみだ。

皆さんは気になる本があっただろうか?全部を読み切らなくていいし、どれか1冊さっと目を通すだけでもいいので、気負わず読んでみてほしい。

Profile

杣Books(そまぶっくす)● 杣とは山仕事をする人、つまり林業人。林業のかたわら気が向いたら本棚を担いで山に登り、その山頂で本屋をやっている。流浪の本屋。主に長野県の山で開店していることが多いです。

https://www.instagram.com/somabooks/