世界や日本の森にまつわるニュース情報から、編集部が気になることを掘り下げる、WORLD FOREST NEWS。昨今、“再生可能エネルギーの普及”が課題として上げられる中、山の中では“小水力発電”がホットな話題になりつつあります。今回はその小水力発電にフォーカスを当て、地域で開発する発電事業のリアルを取材しました。

日本を支えてきた

水のチカラ

2021年4月、日本の温室効果ガス削減目標が変更されました。「2013年度比46%削減」と高く設定された目標を達成するため日本では、あらゆる手段を使って再生可能エネルギーをつくり出さなければなりません。その手段の一つとして小水力発電の導入が進んでいます。太陽光発電や風力発電などに比べ、小水力発電が建設されるのは山奥。普段目に触れる機会が少なく、馴染みの少ない小水力発電とは、一体どのような方法なのでしょうか?建設現場を見ながら、ダムとの違いや地域との関わりを聞きました。

本題に入る前に、水力発電と“小”水力発電の違いをみながらエネルギーの歴史を簡単に振り返ってみましょう。

写真:西山 勲

日本のエネルギーの歴史を調べると、水力発電がこれまで大きな役割を担ってきたことがわかります。明治から始まった水力発電は1955年度には総発電量の78%を賄い、1963年まで火力発電よりも多くの電気を生み出してきました。これまでの経済成長を強力に支えてきたことがわかります。現在でも8%程度の発電量を賄っている水力発電の果たす役割は大きいでしょう(『エネルギー白書2021』より)

その反面、そうした水力発電所は大規模ダム開発を軸に進められてきました。エネルギーを生み出し、農業用水や水道水として使われる水を貯め、洪水を防ぐ機能を持つダム。しかし、その一方でダム湖の底に数々の地域資源や集落が沈んでいることを忘れてはなりません。

写真:編集部

国内で定められている小水力発電の規模は1000kW以下です。小水力発電の中にも多くのパターンがあり、砂防ダムを用いるものから、川の流れを活かしてつくるものまで様々です。ちなみに、富山県にある有名な黒部ダムは33万5000kWの最高出力を持ち、水力発電所として国内第3位の規模を誇ります(揚水発電を除く)。小水力発電とは単位も大きく異なり、その規模の違いがよくわかります。

では、実際に小水力発電所が建設される現場を見てみましょう。今回は響hibi-kiが所属する飛騨五木グループの井上工務店が工事を進めている現場を取材しました。建設しているのは、1000kWよりもはるかに小さい19.9kWの発電所です。

- ●飛騨五木・木質バイオマス事業の記事はこちら

- https://hibi-ki.co.jp/ringyonow009/

発電所が流された!?

災害と隣り合わせの現場作業

訪れたのは、岐阜県高山市清見町の山あいに位置する「六方谷」(ろっぽうだに)。集落から離れたこのエリアでコツコツと発電所を建てている井上知幸(ともゆき)さんが案内してくれました。

(左)が作業を手伝っている。

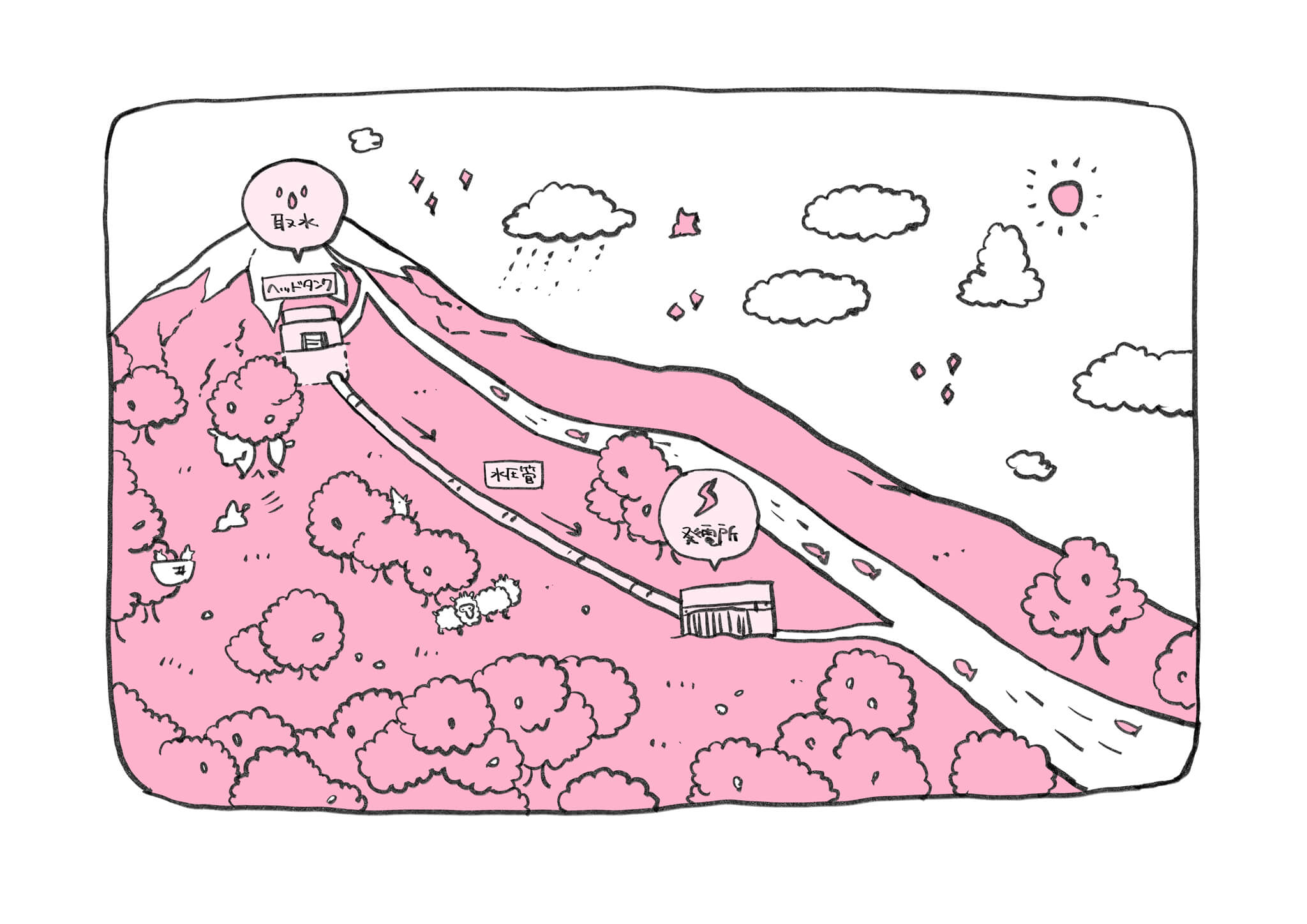

ここで建設が進んでいるのは、定格出力19.9kWの小水力発電。仕組みはシンプルで上流から取水した水を下流の発電所まで引き込み水車を回します。単純に水の位置エネルギーを電気に変えるメカニズムなので、上流と下流で水が汚れることも水量が減ることもありません。

現場の林道を歩いていると、何やら黒い筒がたくさん見えてきました。川の上流で取水した水を発電所まで引き込むため、水圧管の工事をしているようです。

「今ちょうど管を接続する作業をしていまして、1本5mの管を100m単位で全部連結して、熱で溶かして接着させています」

この管を林道に全長500m、深さ60cmを目安に埋めます。黒い管を触ってみると塩ビ管とは違い、軟らかな材質であることがわかります。素人目には耐久性が不安になるところですが、道に埋めてしまえば車が通っても大丈夫なほどに頑丈なのだというから驚きです。

知幸さんが中心となり行う発電所の建設工事。山の中での作業には苦労がつきものだといいます。これまでくぐり抜けてきた数々のアクシデントや難所を教えてくれました。

「ここではないですけど、工事中に大きな岩が出てきたので、機械でバリバリっと岩に穴開けて、油圧で穴を広げて割らないといけなくて。そこの岩を割るために1ヵ月くらいかかったかな。それだけですごい疲れるし、川の周りは石が多いので作業も中々すんなりいかないですね」

寒さの厳しい飛騨高山地域ならではの苦労話もあります。

「マイナス15度の時にコンクリを打ったりもしましたよ。夜中までコンクリを乾かしてね。冬は水がひかんし、夏は乾きすぎてカッチカチになってしまうし、なかなか難しいね」

他にも台風や大雨で資材が流されてしまったことも教えてくれた知幸さん。小水力発電所の建設工事は、まさに自然や災害と隣り合わせだということがわかります。やっとの思いで発電所が完成しても、まだ安心はできません。災害や自然環境との関わりは、発電所の稼働が始まってからも続くからです。特に厄介なのが落ち葉だといいますが、どういうことでしょうか?

飛騨高山は広葉樹が多い地域なので、落葉の季節になると地面が落ち葉で埋め尽くされてしまいます。その落ち葉が川に流れてくると、取水口に落ち葉が詰まってしまいうまく発電できなくなってしまうのです。そのため毎日の点検・管理は欠かせません。もちろん、そうした管理は機械を導入すれば解決できるものもありますが、地域の方と一緒に管理をすることが大事だといいます。

小水力だから

解決できる地域課題

地域との関わり方が重要だという小水力発電所。一体どのような形で関わっているのでしょうか?地元の方の小水力発電に対する声や仕組みについて、飛騨五木株式会社・井上博成さんに聞きました。

「これまでの水力発電は地域が持っている価値(水)をダムという形でせき止めて、大手企業によって発電所がつくられてきました。小水力発電はそれとは違って、(発電所そのものが)地域の人の持ちものというか、その土地に住む人のために使うことが大事で。そうすると今まで0円だったものが価値化されていって、理念も利益も両方とも達成される状態ができるんですよね」

川の流れや砂防ダムを利用して発電を行う小水力発電は、ダム湖に町を沈めることもなく、生態系を壊すような攪乱を起こすリスクも低い手法です。大きなリスクを負わずに、タダ同然で流れていた水を目に見える価値に変換できるのです。博成さんは住民へ説明するときにも小水力発電のメリットを感じるといいます。

「住民の皆さんと説明会で話をするとき『こんな急傾斜地に住んで、良いと思ったことはなかった』という声をよく聞くんですよね。でも小水力にとって水が落ちる落差ってとても重要です。そうやってハンデだと思っていたことが、実はプラスになっているとおっしゃっていただくこともあって、そういうの聞くとうれしいですよね」

急傾斜の土地は、建物も建てにくいし、田畑を整備するのも一苦労。そんな土地だから生み出せるエネルギーがあるということは、長年住んでいる住民にとっても一つの発見なのでしょう。

発電の候補地は社内で探し出すこともありますが、相談を受けて事業化するケースもあります。相談の背景にあるのは、土地に対する愛着や地域課題。ある事業は「地域のアイデンティティーである『水資源』をしっかり使うことで水資源を後世に残していきたい」という農家の相談から始まりました。

富山県朝日町のプロジェクトでは、地域の水道設備を更新できる費用がなく、水が飲めなくなるという大きな課題解決のために小水力発電所の建設が開始。結果として、水道が使えなくなることによる住民の引っ越しは回避され、発電事業の利益を水道更新費用に充てる仕組みができたのでした。

「地域の人が小水力発電事業に関わることで地域にお金も落ちるし、地域で意思決定もされる。もともと水は地域にある資源なので、やっぱ地域の人で意思決定していくというのが一番本来的ですよね」

小水力発電は地域の問題を地域で解決するための手段としても有効なようです。また、小さいことから相談を受けて、実現までお手伝いできるという中小企業のメリットも大きいように感じます。

地域主導を進める

4つの提案

地域の課題解決にもつながるという小水力発電事業ですが、一歩踏み込んで利益の考え方や協力の方法などはどうしているのでしょうか?4つの提案から成る地域とのかかわり方を探りました。「4つの関わり方」の中身を見ていきましょう。

① 合意

まず一つ目は合意のパターンです。小発電事業に合意してもらい、事業を行う新会社を地区の町内会に入れてもらうことで町内会に寄付金を拠出します。

② 維持管理

①に加えて町内会の方に土地の貸出や維持管理の協力をお願いするパターンです。日々の管理を機械に頼らず地域で行うことで雇用につなげます。

③ 役員就任

①②に加え、町内会の方に新会社の役員になっていただき、一緒に経営します。

④ 出資

最後は①~③に加え、新会社に対して出資をしていただきます。

ポイントは、水力発電所ごと(地域ごと)に新会社をつくっている点です。だから、事業を始める段階でどのような仕組みをつくっていくことが地域にとっていいのか、すり合わせることができます。現在、飛騨五木グループが関与した小水力発電会社は10を超えていますが、その関わり方は地域ごとに様々だといいます(2021年11月現在)

地元のスキー会社を経営している法人が関わって、①~④全てを実施する地域や、③や④まではしないけれど②のパターンで合意した地域もあります。

ともに地域の未来を考える

小水力発電事業

日本全国で開発が進められる小水力発電事業。博成さんは今後も自然資本の価値を掘り起こしていきたいといいますが、今後の展開はどのように考えているのでしょうか?

「その地域がどんな課題を抱えていて、依頼される方がどういうことをしたいのかも含めて、お互いに共感して、お手伝いしたいと思えることが大事だと思います」

細かな数値目標も大切ですが、まずは信頼関係が大事だということでしょう。続けて、その理由を教えてくれました。

「小水力発電の施設は戦後つくられたものが、いまだに稼働していて50年以上持続しているんですね。つまり50年先まで一緒にできる事業なので、説明会の時も『この事業は50年ずっとやらせていただきたいので、忌憚のないご意見やご質問をください』と言っています。小水力発電も木質バイオマス利用もそうですが、エネルギー事業は時間軸が長い事業。だから信頼関係がベースにあるかどうか、お互いが感じている価値が共有できて初めてできるビジネスだと思います」

現在、再生可能エネルギー普及のために電力会社が電気を全量買い取る仕組み(FIT:固定価格買い取り制度)があります。しかし、その制度でエネルギーの買取価格が保証される期間は20年間。当然そのあとも地域は残ります。発電事業を途中で投げ出してしまえば、古びた建物と埋められた管が放置され、地域の負債となってしまうかもしれません。あるいは、近年威力を増している自然災害によって発電所が被害を受けるリスクも無視できません。そうした長い時間軸を共有して、地域と一緒に考えていくことからスタートを切ることが重要になります。それが、地域や山の価値を高めていくことにつながっていくのでしょう。