山形県と宮城県の境にそびえる蔵王連峰。ここでは、世界的にも珍しい「樹氷」が観測されます。しかし今、この美しい景観を支える森林が危機に瀕しているといいます。一体何が起きているのか?その原因と、再生に向けた人々の挑戦に迫りました。

雪と氷が織りなす絶景、樹氷

皆さんは「樹氷」をご存知でしょうか。極寒の高地でしか見ることのできない樹氷は、雪と氷が織りなす幻想的な自然のアートです。中でも、蔵王連峰の樹氷群は、その圧倒的なスケールと美しさで、国内外から多くの観光客を魅了しています。

実際に、アジア最大級の旅行予約サイト「KKday JAPAN」によると、山形県は春節ツアーの予約数が昨年の約2倍に増加し、人気上昇率で全国1位を記録したと報告されています。樹氷を一目見ようと、蔵王ロープウェイには連日3000人を超える観光客が訪れているといいます。

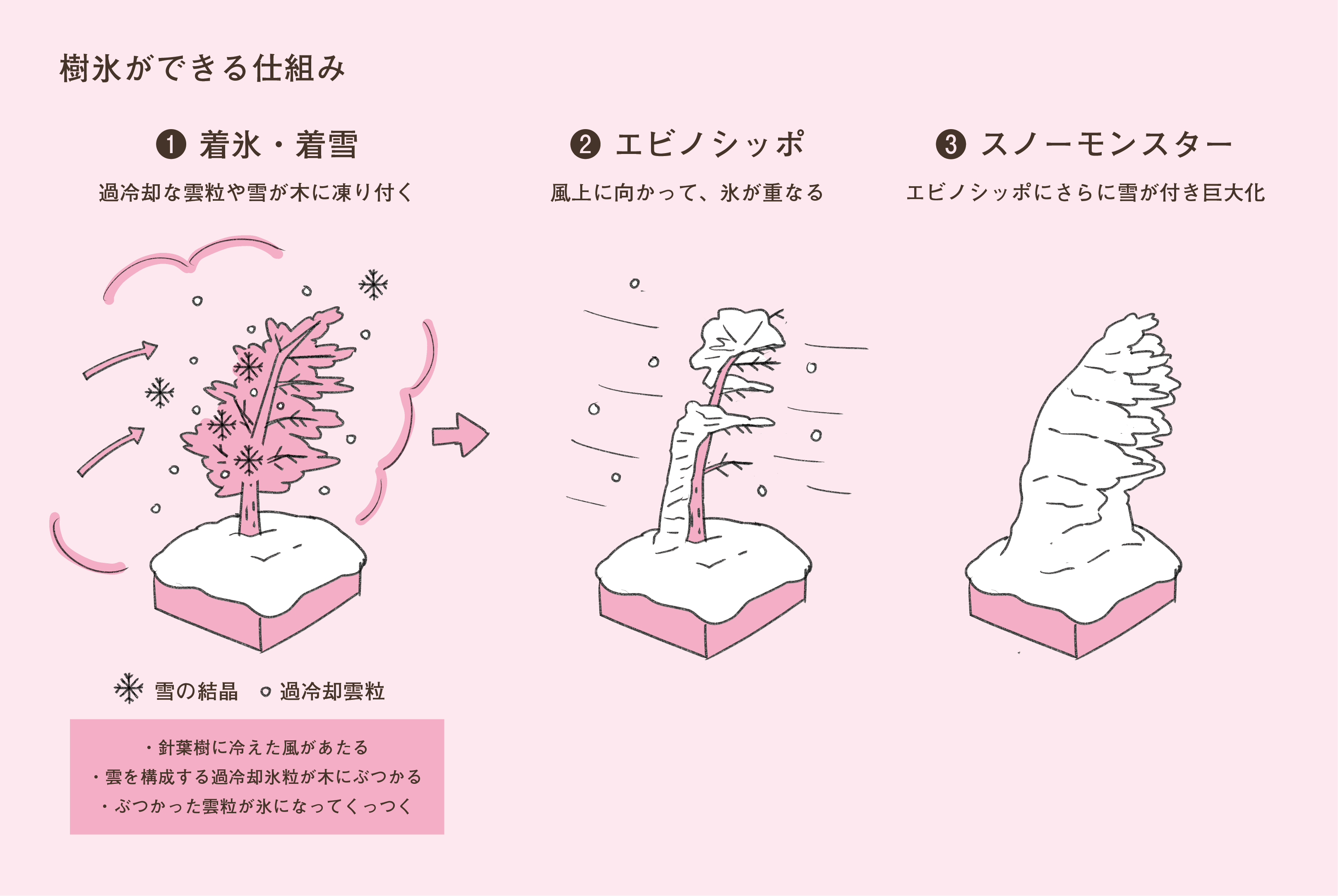

そもそも「樹氷」とは、どういったものなのでしょうか。2014年に日本雪氷学会編で出版された「新版・雪氷辞典」では、樹氷は以下のように定義されています。

樹氷(エビノシッポ)

風で運搬されてきた雲粒などの過冷却水滴が樹木などの物体に衝突して凍結したもの。雲粒は次から次へと無数に衝突してくるので、樹木などの風上側に粒子構造の氷が成長する。(中略)樹氷は形がエビの尻尾状で、空隙が多く、不透明で白く、たたくと容易に壊れる。気温が低く、雲水量が小さく、風が比較的弱いときにできる。

アイスモンスター・スノーモンスター

亜高山地帯に植生しているアオモリトドマツが着氷と雪片でおおわれて巨大な雪の塊に成長したものをいう。着雪も加わっている点で、過冷却水滴による着氷の一種である樹氷(エビノシッポ)とは異なる。

樹氷の形成には「一定方向からの強い風、高い湿度、適度な降雪量」などの条件が必要で、世界的にも珍しい、かつ日本国内でも限られた地域でしか見ることのできない現象となっています。しかし、この美しい自然の芸術が、今、存続の危機に瀕しているといいます。言葉で語る前に、まずは、昨年8月に編集部が訪れた際の写真をご覧ください。

見渡す限りの木々が立ったまま枯れ果てています。ここは、冒頭の写真が撮影された地蔵山の山頂付近です。樹氷の美しく白いベールの下には、まるで、ゴーストタウンのように寂しい姿と化した森林が眠っていました。一体、この山で何が起きているのでしょうか。

オオシラビソの墓場は

なぜ生まれたのか

樹氷を形成する木は、オオシラビソ(別名:アオモリトドマツ)というマツ科モミ属の常緑針葉樹です。この木は、森林が成立するギリギリの標高である亜高山帯に主に分布しています。日本海側の亜高山帯は、季節風の影響で降雪量が多く、樹木の生育にとっては厳しい環境です。しかし、オオシラビソは多雪環境への耐性が高く、そうした条件下でも他の樹種より優位に生育できる特徴を持っています。

現在、樹氷が形成される下限高度は標高1550m以上とされており、観賞するには標高855mの蔵王山麓駅から、ロープウェイで標高1661mの地蔵山頂駅まで登る必要があります。今回の取材は夏だったため、樹氷は見られませんが、ロープウェイに揺られながら、車窓から変化していく森の様子を観察しました。

最初はこんもりとした広葉樹の林が中心だった景色が、標高が上がるにつれて、次第にクリスマスツリーのような針葉樹の林へと姿を変えていきます。次第に、その変化は、木々の種類が変わるだけではなくなります。標高1300mを超え、オオシラビソが優勢になり始めると、森の中に枯れ木が混じり始めるのが見えてきます。最初は数本程度だった枯れ木が、高度を上げるにつれて徐々に増えていき、やがて緑色の木々よりも枯れ木の方が目立つようになっていきます。

そして、ロープウェイが終点の地蔵山頂駅に近づくと、その光景は一変します。それまで散見されていた枯れ木が、突如として辺り一面を覆い尽くすのです。生気を失い、無機質な姿のまま、墓標のように立ち並ぶ光景は異様であり、思わず言葉を失いました。

8月中旬の時期、本来であれば、青々とした葉をつけているはずのオオシラビソが、なぜ枯れているのか。その原因となったのが、2種類の昆虫でした。

最初の異変が起きたのは、平成25年のことです。この年、大量発生した「トウヒツヅリヒメハマキ」という蛾の一種が大量発生し、その幼虫がオオシラビソの葉を食害しました。この影響で、広範囲にわたって木々の葉が変色するという事態が発生しました。変色した葉は、翌春の雪解けとともに落ち、枝だけを残す木が露わになりました。

幸い、天敵のハチ類の増加によって、この食害は自然に終息し、平成27年の秋以降は被害の拡大は確認されなくなりました。しかし、その後、さらなる異変が起こります。平成28年6月、生き残っていたオオシラビソの大量枯死が発生したのです。山形県内で確認された枯死木の本数は約2万3千本。このエリアで現在生育が確認されている立木が約12万6千本なので、群集するオオシラビソの2割弱が枯れたことになります。

枯死の原因となった昆虫が「トドマツノキクイムシ」。この昆虫は、衰弱した木の幹に穴を開け、内部に侵入して交尾・産卵を行います。通常であれば、オオシラビソはヤニを出して侵入を防ぎますが、トウヒツヅリヒメハマキの食害で弱った木々は防御機能を失っていました。その結果、キクイムシの侵入に耐えられず、広範囲で一斉に枯死してしまったのです。

トドマツノキクイムシは、気温が15℃以上になると活発に飛翔することが研究で分かっています。地球温暖化による気温上昇が昆虫の活動範囲を広げ、被害を拡大させた可能性があるという説も浮上していますが、なぜ、これら2種の昆虫が異常発生したのか。そのメカニズムは、未だ解明されていません。

現在のところ、立ち枯れしている木にも樹氷の形成が確認されています。葉がなくても、幹や枝に氷が付着すれば、樹氷として成立するためです。しかし、枯れた木はやがて朽ち、倒れてしまいます。そうなれば、蔵王の樹氷は二度と見られなくなるかもしれません。地域のシンボルが無くなるかもしれない。この危機に対し、山形県では樹氷の再生に向けた取り組みが始まっています。

再生のためにできること

樹氷が見られる蔵王連峰の一帯は蔵王国定公園に指定され、その大部分が国有林となっています。今回の取材では、現地を管轄する「林野庁東北森林管理局山形森林管理署」の方々に現地をご案内いただきました。

署長の添谷さんは、オオシラビソの枯死被害が確認された当初、東北森林管理局でこの問題に関わっていました。当時の状況を振り返り、次のように語ります。

「被害が山形県と宮城県の広範囲に広がるなか、管理区域の境界を越えて森林はつながっているため、全体で一緒に対策する必要がありました。とにかくできることをやろうと、山形県側では令和元年から移植の取り組みが始まったのです」

山形県側で特に被害が深刻だったのが、ロープウェー地蔵山頂駅付近。樹氷を目当てとする観光客が、最も訪れるこのエリアでは、オオシラビソの枯死率が100%に達し、約16haに及ぶ範囲で約6700本の木がすべて枯れてしまいました。ここまでの被害が出ると、そもそも種子を供給する母樹が周辺に存在しないため、自然再生は困難です。

そこで現在行われているのが、標高1400m付近に残るオオシラビソの稚樹を採取し、山頂付近へ移植する取り組みです。しかし、「稚樹の確保」と「マンパワー不足」が、大きな課題となっています。

移植する稚樹は、森林管理署の職員が自力で探し出します。冬季はスキー場となる斜面を登り、コースを観察しながら稚樹を捜索します。しかし、採取できる場所には限りがあり、徐々にロープウェーの駅から採取地点も遠くなり、作業の負担が増しているのが現状です。

また、移植後の管理も大変な作業です。放置すれば背丈ほどのササ(チシマザサ)が繁茂し、せっかく植えた稚樹が埋もれてしまいます。移植のためにササを刈り、植えた後の維持管理でもササを刈る。「移植範囲が広がれば広がるほど、管理作業の負担も増えていく」という終わりのない自然との戦いが、現在の課題となっています。

森林管理署だけでは担い切れない、こうした課題に対して、少しずつ地域全体での協力体制が構築されはじめています。たとえば、稚樹の確保については、市民団体の山形西ロータリークラブや山形県立村山産業高校が協力しました。ササを刈り払い、圃場(ほじょう)を整備したうえで、オオシラビソの種子を約3000粒播種しました。種から苗木を育てられれば、広大なスキー場から稚樹を探して移植する手間が省けるため、大きな前進となります。

令和5年3月には、オオシラビソ林の再生と樹氷の景観の復活を目的として、「樹氷復活県民会議」が設立されました。この会議には山形県を筆頭に山形市、上山市などの関係自治体や観光協会などが参画しており、オオシラビソの管理を国有林だけの問題とせず、県民全体で取り組むべき問題として捉える流れが生まれつつあります。

自然の営為と美しいエゴ

令和元年から令和5年までの間に移植をしたオオシラビソの本数は累計で191本。そのうち9割程度が無事に生育しているようです。現在までに植えた面積は約0.03haで、地蔵山頂駅付近で枯れた面積は約16haですから、その道のりは長く、険しいものです。ですが、管理を担当する五十嵐さんは「地域のみなさんの関心が高くなって、みんなで力を合わせようといった雰囲気が醸成されていけば、それだけ再生が加速していくはず」と前向きに語ります。

地球温暖化の影響が指摘されつつも、今回の大量枯死を引き起こしたのは、昆虫の大量発生という、自然の営みとも言える現象でした。自然に生まれたものが、自然の力によって朽ちていく。それは、この蔵王に限らず、世界のあちこちで繰り返されている、ごく当たり前の摂理です。

立ち枯れた木と同じ高さまで、移植された稚樹が成長するには約70年。今の努力が実を結ぶ頃、関係者のほとんどはもうこの世にいないかもしれません。それでも、多くの人が「自分たちが美しいと感じる景色を、未来に残したい」という思いで行動を起こしています。

森林を自然の遷移に委ねず、人の手を加えることは、ある意味で人間のエゴかもしれません。しかし、美しいものを美しいと感じ、それを守りたいと願う心こそ、人間ならではの文化的豊かさではないでしょうか。この感情を大切にし、未来の世代へと受け継いでいくこと。私はそれを、「美しいエゴ」と呼びたいのです。

●参考文献

・公益社団法人日本雪氷学会編(2014)“新版・雪氷辞典”古今書院

・柳澤文孝(2018)“どこからが樹氷でどこからがアイスモンスターなのか”環境保全 21 33-40

https://www.sci.yamagata-u.ac.jp/~zao/documents/no21s-2.pdf

・柳澤文孝(2018)“アイスモンスター(樹氷)の変遷地図(全国版)”環境保全 21 75-94

https://www.sci.yamagata-u.ac.jp/~zao/documents/no21s-9.pdf

・大澤正嗣(2015)“富士山麓におけるトウヒツヅリヒメハマキ(Epinotiapiceae(Isshiki))の大発生とその後の個体数変動”山梨県森林総合研究所研究報告 34 1-4

https://www.pref.yamanashi.jp/documents/67321/byfri_2015_34_1_4_oosawa.pdf

・大澤正嗣 (2016) “而高山帯針葉樹林の害虫,トウヒツヅリヒメハマキ (Epinotia piceae(isshiki)) の個体群密度の変動”.森林防疫 81 65:

https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010930590.pdf

・磯野昌弘(2016)“樹氷の森を褐変させた蛾の大発生”Forest Winds 65

https://www.ffpri.affrc.go.jp/thk/research/publication/thk/documents/fw_65_1-2.pdf

・小泉力 (1994) “トドマツノキクイムシ”森林昆虫 . 178 養賢堂

・升屋勇人(2018)“トドマツノキクイムシの大発生

https://www.ffpri.affrc.go.jp/thk/research/publication/another_organization/documents/vol_170_column.pdf

・東桜学館中学校(2023)“蔵王の本~蔵王の教科書~”

https://www.sci.yamagata-u.ac.jp/~zao/documents/TOUOH-ZAO.pdf