10月に入っても夏のように暑い日があると、さすがに地球温暖化の影響を感じざるを得ない状況になってきたように思います。そこで今回は、森林の視点から、地球温暖化について杉センセイと考えてみます!

最近体調が思わしくない

地球さん

だんだん涼しくなってきましたけど、今年の夏もめっちゃ暑かったですね!

7月30日、兵庫県丹波市で41.2度が観測されて、5年ぶりに国内最高気温が更新されたと思ったら、その1週間後の 8月5日に今度は群馬県伊勢崎市で41.8度が観測されて、わずか1週間で最高気温記録が塗り替えられたそうじゃないですか!この温度、体温だったら命の危険がありますよ。

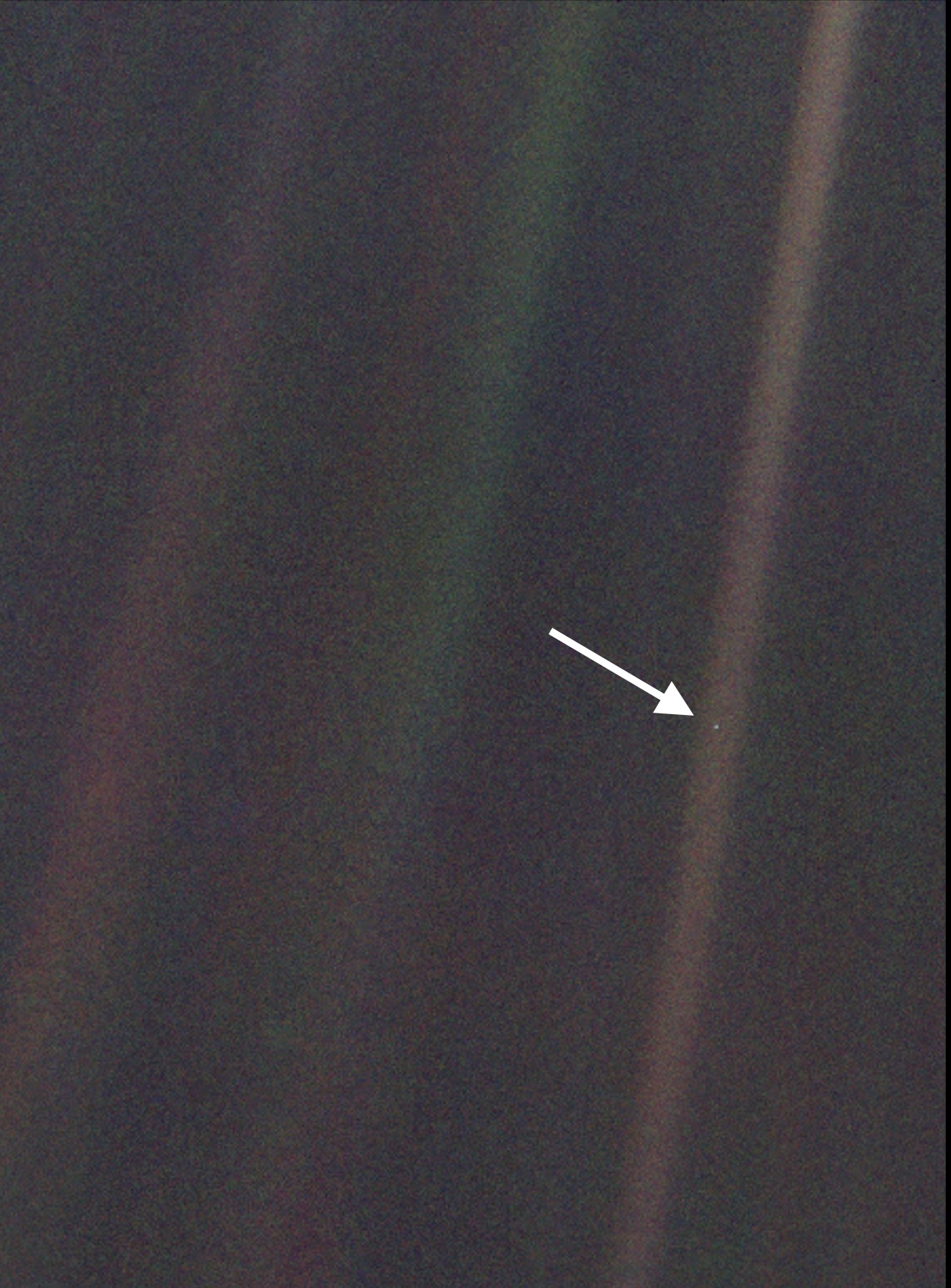

地球のやつ、ここ数年熱っぽい状態が続いてるし、どうも体調が思わしくないようですね。

体調が思わしくないというのは、いわゆる“地球温暖化”のことを言うとるんか?

このコーナーでは、マニアックな樹木の話ばっかりしてるからな、刻一刻と上昇する地球の気温とは対照的に、記事のインスタのいいね数は順調に下降しとったところや。

森の世界に閉じこもるんやなしに、たまには人間の世界とも接点を持って、地球温暖化みたいな社会的な話もせえへんと、いよいよ誰も読んでくれなくなるで。……っちゅうわけでわざわざこの話を振ってきたんやな。

ちょっと、冷やかさないでくださいよ!温暖化だからって(笑)。

でも、地球温暖化についての記事って、具体的に何を話しましょう?私たち、前の記事では万博会場の端っこの植栽木とか見て騒いでたんですよ。普段からそーゆーことばっかしてる一介の樹木オタクに、地球温暖化みたいなスケールの大きな話は、いささか荷が重すぎやしませんかね?

何を言うとるんや。樹木は人類を救う“ヒーロー”になり得る存在なんやで。

私たち人類は、完全に地球さんから愛想を尽かされとる。なんせ産業革命以降、調子に乗って常軌を逸した量の二酸化炭素を大気中にぶっ放してるし、使いこなせるはずもない富を求めて、今もなお力任せに大地から資源を搾取してるからな。

地球さんは、どうも静かにキレるタイプらしいな。省みることもなく厚かましい態度をとり続ける人間に対して、無言で制裁を加えてきよる。

実際、今年の異常な暑さもそうやし、海面上昇で人間の居住地が丸ごと波に呑まれたり、昔は使えたはずの水資源が突然消え去ったり、サイクロンやゲリラ豪雨の被害が激増したりと、ここ数年人間社会の存続を脅かすような自然現象がじわじわと増えてきてるやろ。

そんな中樹木は、嫌味のひとつも言うことなく、人類の文明が過剰に排出した二酸化炭素を爽やかな顔して回収してくれる。それどころか、ついでに地表に枝葉のカバーもかけて、熱波にあえぐ我々に木陰を提供してくれるんや。

人間が勝手にやらかした失態の尻拭いを、一方的に押し付けられた立場やのに、ここまで親身に対応してくれるんやからなあ、樹木っちゅう生き物は相当に心が広いんや。地球さんに対して数々の無礼を働き、もはや四面楚歌に追い込まれた私たち人類にとって、最後の頼れる味方は彼らなのかもしれん!

そこで今回は、樹木の力を借りて本当に地球温暖化を解決できるのか、じっくり考えてみるで!

地球温暖化は本当に起きているのか?

キーワードは“循環”

基本的な疑問なんですけど、地球温暖化って本当に起きてるんですか?

一部の著名人が「地球温暖化は誇張だ」と発言するのを耳にすることもあるじゃないですか。そういう説を声高らかに唱えているのを見聞きすると、なんか混乱しちゃうんですよね。

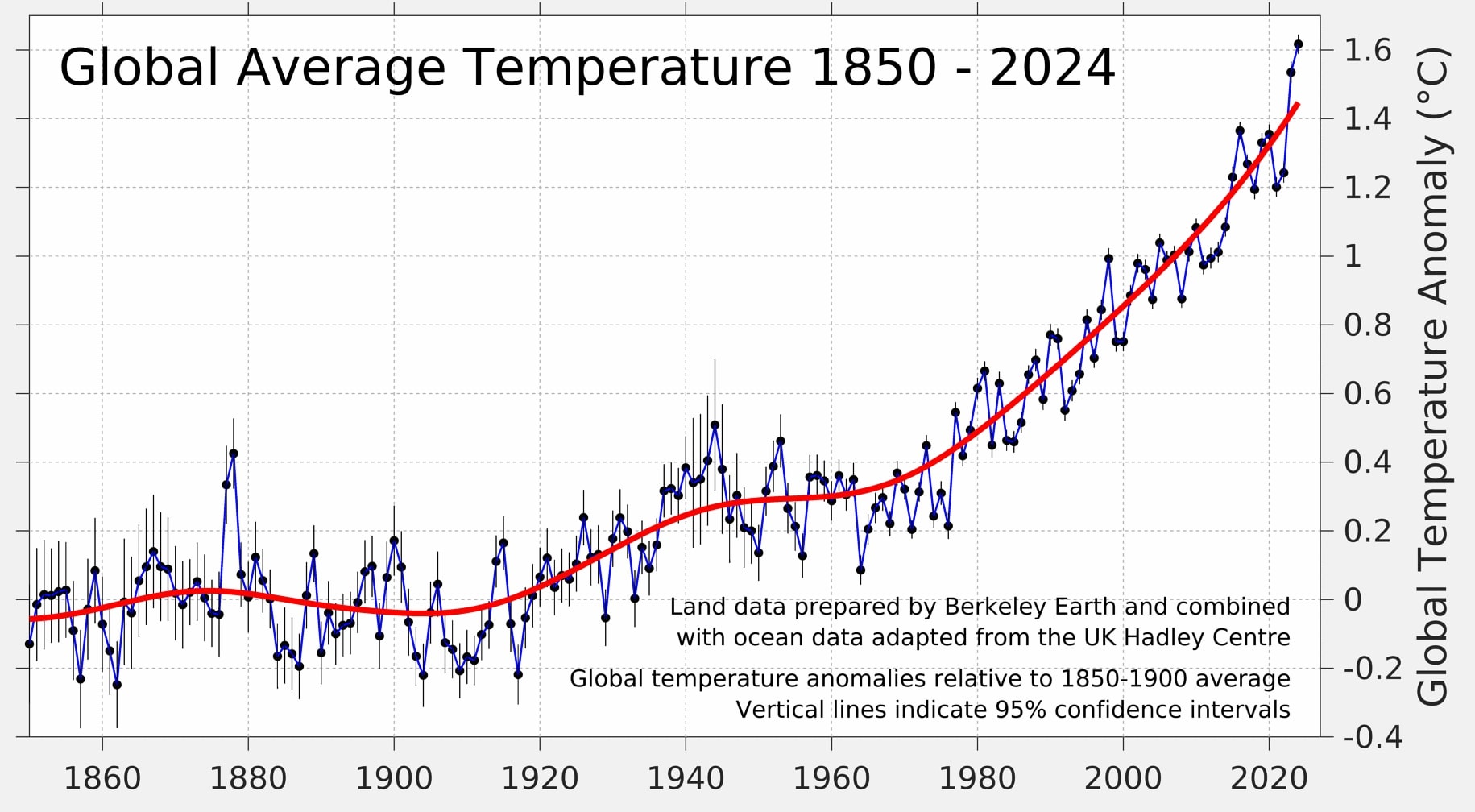

地球の気候はものすごく複雑なシステムやからな、まだまだ未解明のことも沢山あるとはいえ、現時点で人類が持ち合わせている知見を基に世界中の研究者が議論を尽くしたところ、“地球温暖化は実際に進行中である”という結論が導き出された。

国際社会において、地球温暖化関連の政策決定の核となっているのは、「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」という学術機関や。195の国と地域が参画している国際政府組織で、地球温暖化への対処に必要な知見の収集・整理を主な任務としてる。

IPCCは概ね5〜10年に一度、世界中から数千人の研究者を招集して報告書(評価報告書)を作成しとって、それがいろんな国際条約や政策のベースになる。最新版の第6次評価報告書は2023年に公表されてんけど、その冒頭には

①2010年〜2020年の世界の平均気温は、1850年〜1900年と比較して1.09度高く、その確信度は概ね95%である

②人間活動が温室効果ガスの排出を通じてこの温暖化を引き起こしてきたことには疑いの余地がない

と書かれてるんや。

なるほど、「地球は実際に温暖化してるし、その原因は人間やで」とはっきり言ってるわけですね。

単純に気温が上がっているのか否かよりも、地球そのもののダイナミクスに焦点を当てて考えてみると、地球温暖化が実際に起こっていることを理解しやすいと思う。

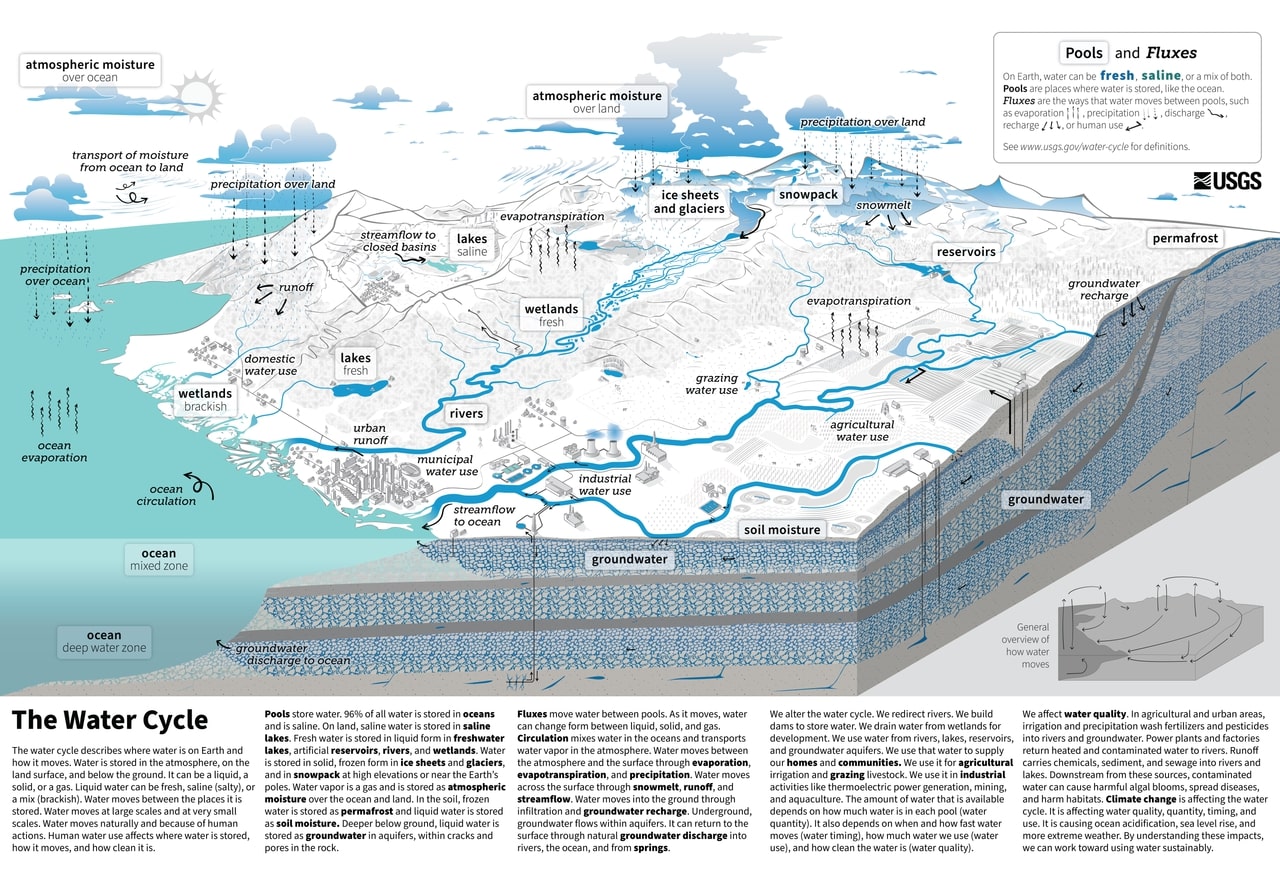

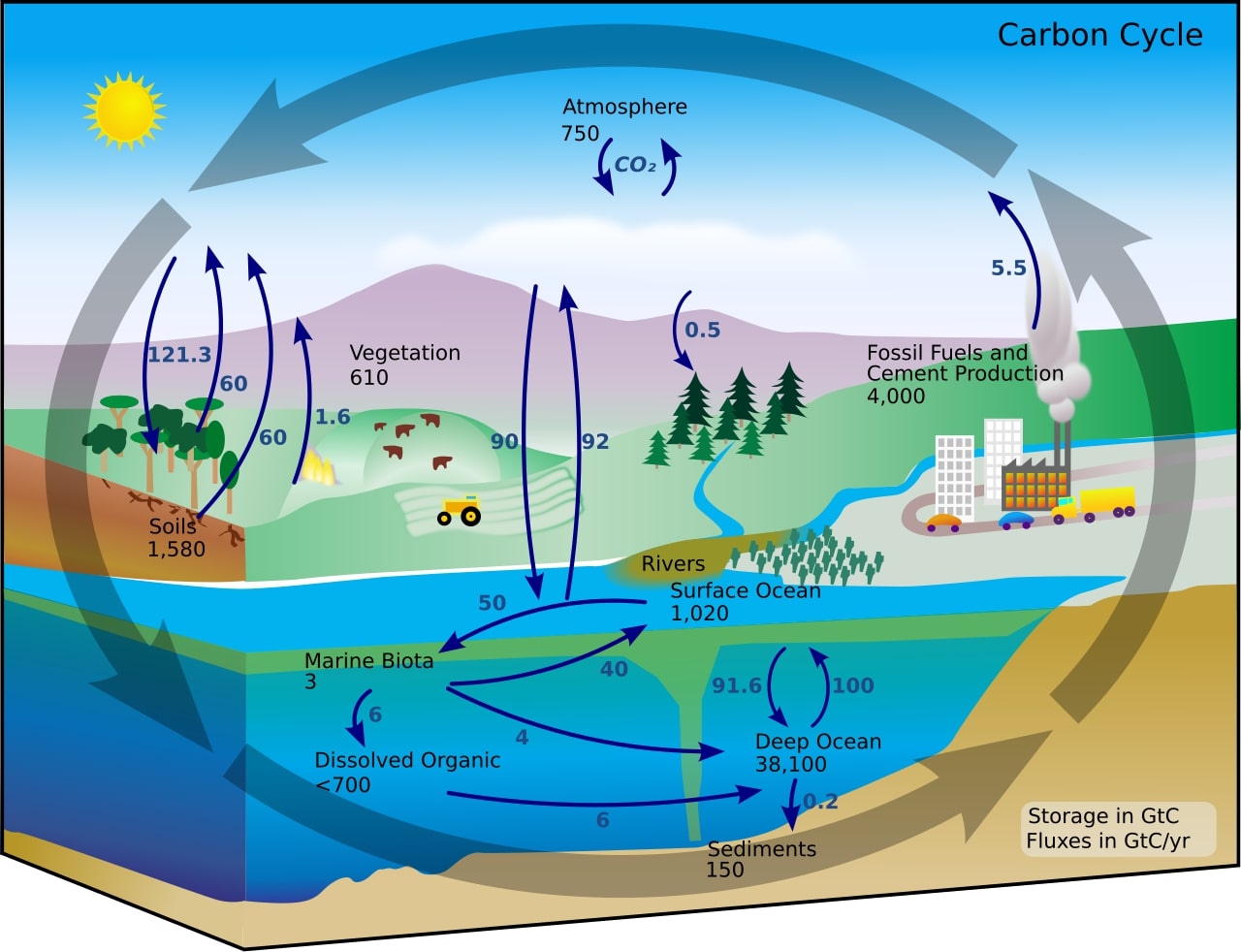

水とか酸素とか、炭素、窒素など、私たちの身のまわりのあらゆる物質は、海洋、大気、地中、そして時には生物の体内を行き来しながら、とてつもなく長い時間をかけて循環している。これを「生物地球化学的循環(Biogeochemical cycle)」と呼ぶねんけど、地球温暖化はこの循環システムのエラーなんや。

……ひとつの物質が、生物の体内に入り込んだり、はたまた海の水や、大気に溶けたりする、ってことですか?なんか話が壮大すぎて理解が追いつかないですね。

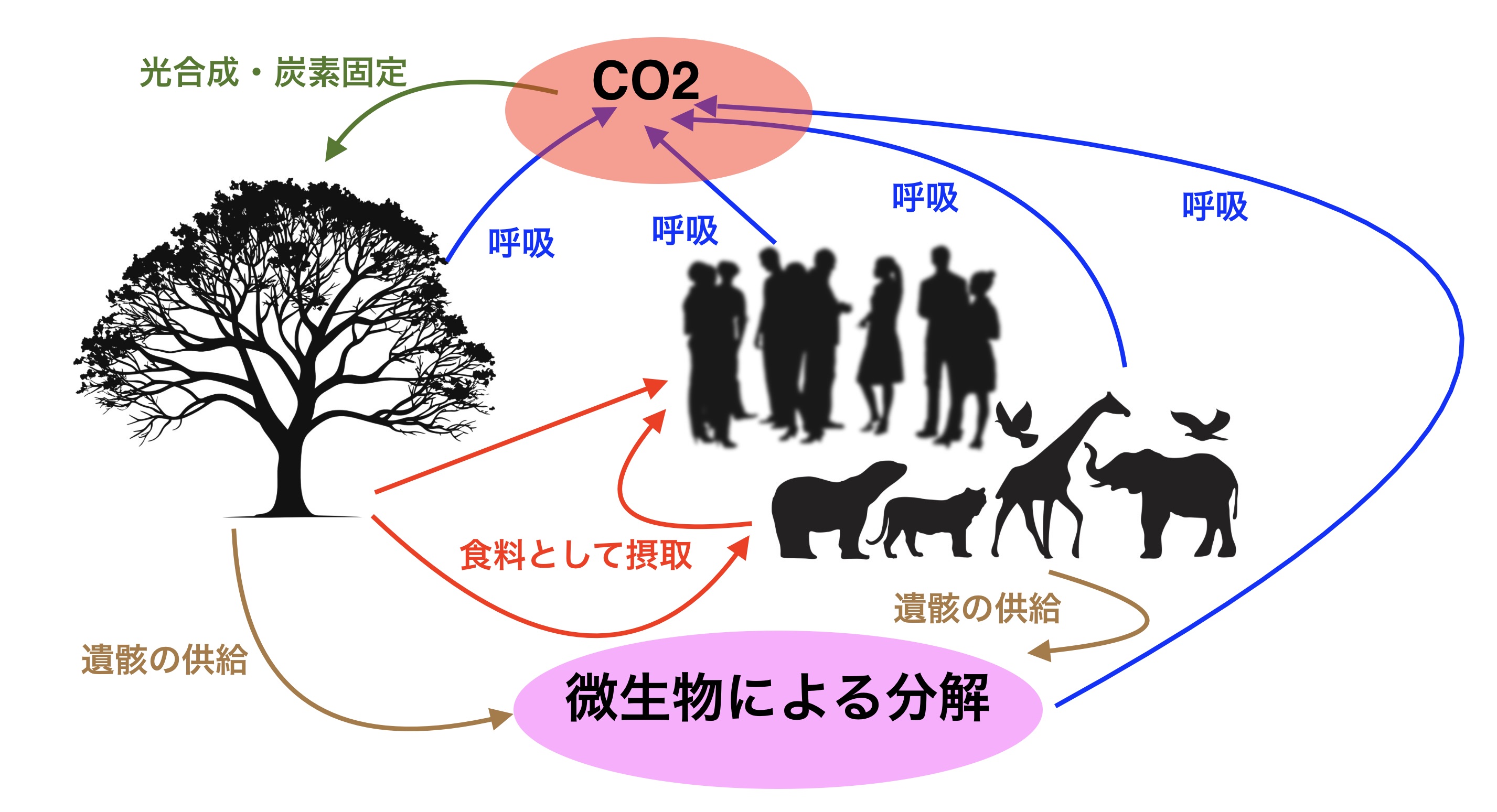

たとえば私たちの体は、炭素循環のシステムの一部に組み込まれてる。

地球上の全ての生命は、いわば炭素の塊や。私たちは、定期的に他の生物体を食べて炭素を摂取し、生命活動を維持してる。体内に取り込まれた炭素は、呼吸の過程で酸素と結合したのち二酸化炭素として大気中へ排出されるか、私たちの死後に微生物によって回収されて土壌の一部となる。またこの微生物も、遺体を分解する際に呼吸を行って大量の二酸化炭素を放出する。

私たちが体内に取り込んだ炭素は、どんな経路を辿ったとしても最終的には再び自然界に還っていくんや。

大気中に放出された二酸化炭素は、植物によって吸収されて光合成の基質となり、“葉”や“幹”といった新たな炭素の塊が合成される。こんなふうに、植物が大気中の二酸化炭素を生体物質(生命のからだを構成し得る物質)に変換する流れを炭素固定と呼ぶんや。

炭素固定によって生成された植物体は、再び動物たちの栄養源となる。そうやって、炭素循環のサイクルが延々と駆動していくんやな。

なるほど、炭素固定のプロセスのおかげで、動物たちは一度大気中に排出した炭素を再び体内に取り込めるようになるんですね。この仕組み上では、生物の呼吸によって生じた二酸化炭素は、植物たちが速やかに回収してくれるわけですから、大気中の二酸化炭素濃度は常に一定に保たれるはずですよね。

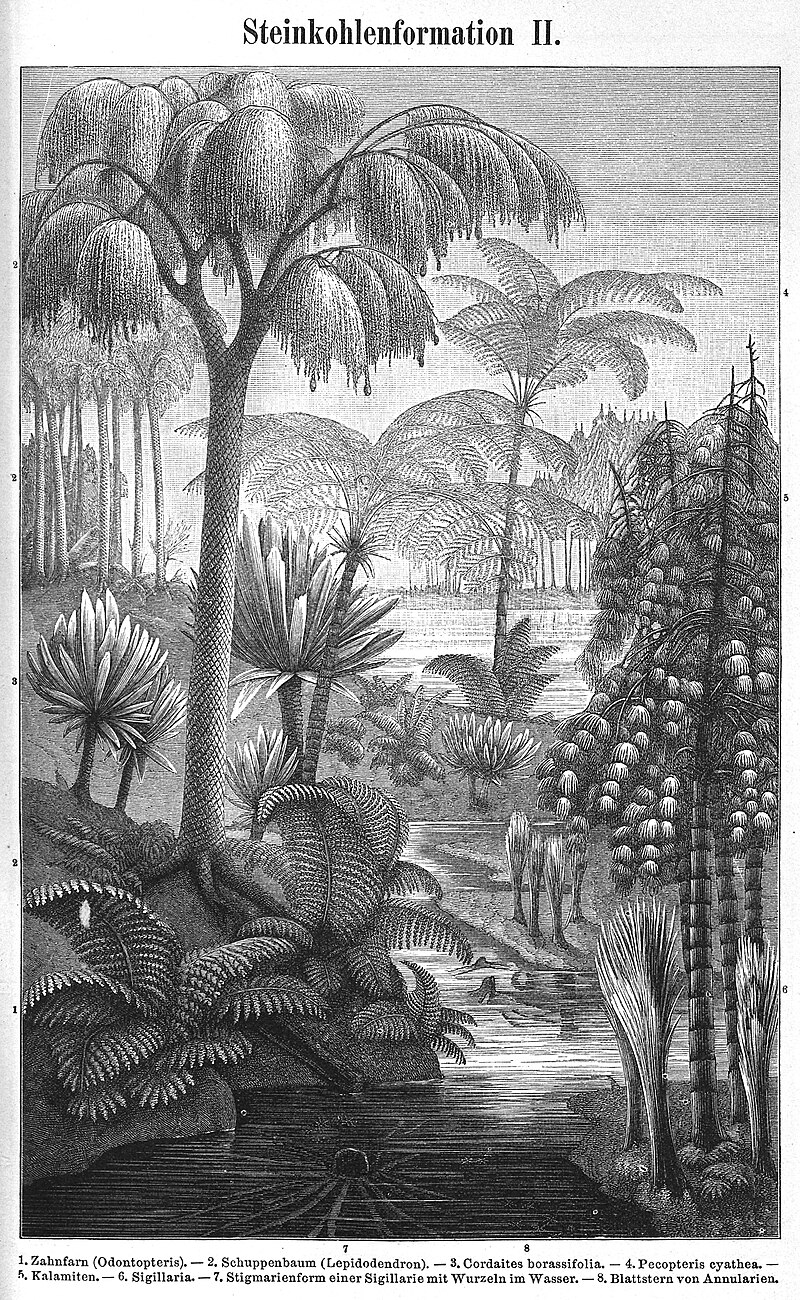

ところが3億年ぐらい前の地球では、この炭素循環システムが構築されてなかったんや。

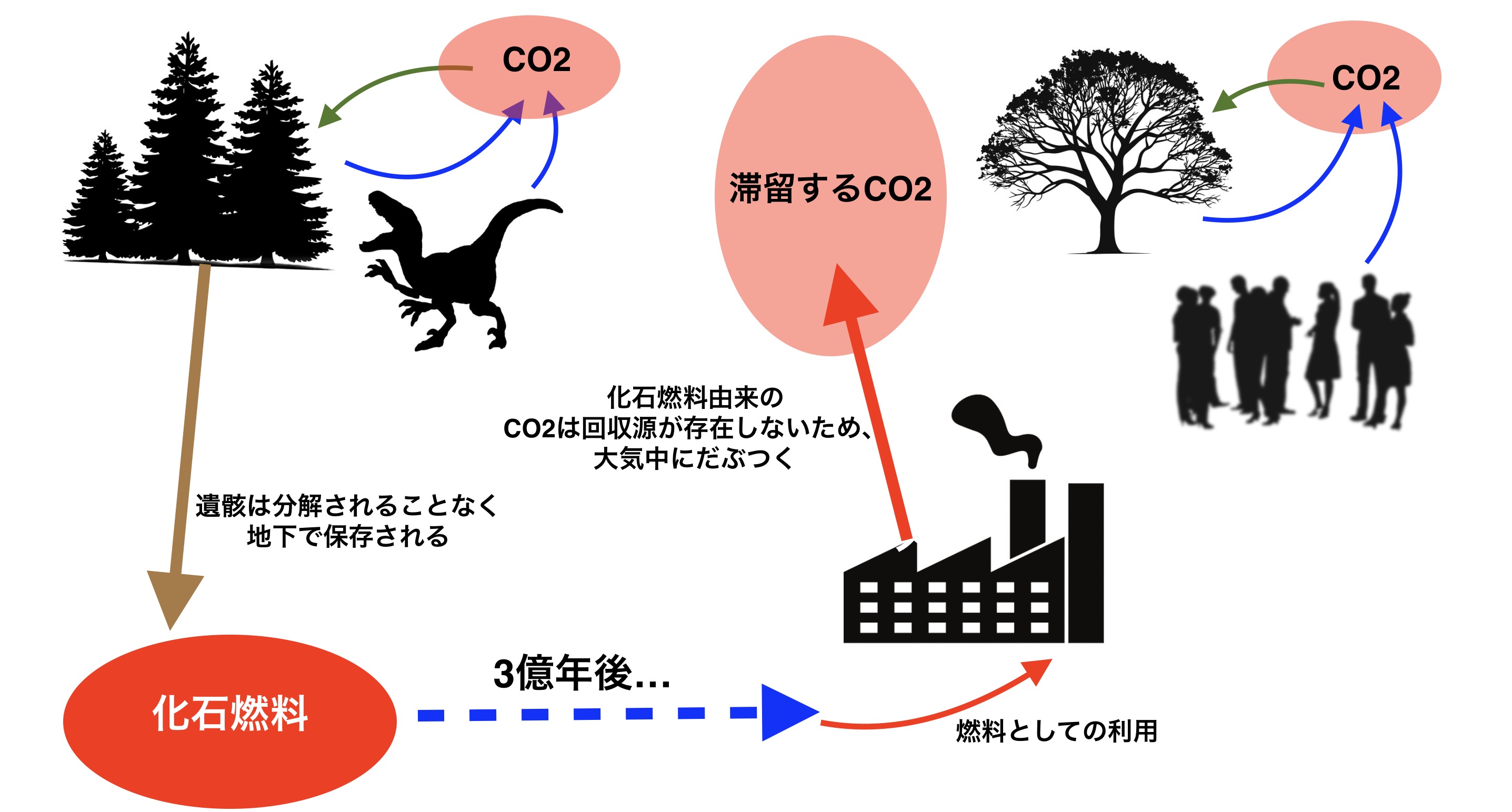

植物が陸上に進出して間もない頃やったからな、当時は樹木の幹枝を分解できる微生物がおらんくて、枯死した樹は皆腐ることなく地中に堆積していった。これらの遺骸が数億年にわたって地下深くに閉じ込められると、高温と高圧のせいで変質する。ほんでできあがったのが石油や石炭、いわゆる化石燃料や。

幸か不幸か、人類はおよそ150年前、地下深くから化石燃料を掘り起こして、エネルギー源として利用することを思いついた。ほんで人間社会は、もはや化石燃料なしでは成り立たなくなったんや。

今日の世界では、人類が利用するエネルギーのうち約80%が化石燃料の燃焼によって賄われてる。ほんで化石燃料由来の二酸化炭素排出量は、年間380億トンにのぼるんや。

380億トン…膨大な数すぎてどのくらいの量か想像もつかないですけど、この二酸化炭素を植物たちに回収してもらうことはできないんですか?

結論を言うと、通常は不可能や。そもそも化石燃料っちゅうのは、数億年前の生物が生成した炭素の塊やからな、現代の地球の炭素循環には組み込むことができない存在なんや。そんな代物を燃やして二酸化炭素を排出したとて、当然いま地球上に生えている植物たちには、それを処理する義理はないやろ。

となると、化石燃料由来の二酸化炭素は大気中に滞留することになりますよね。

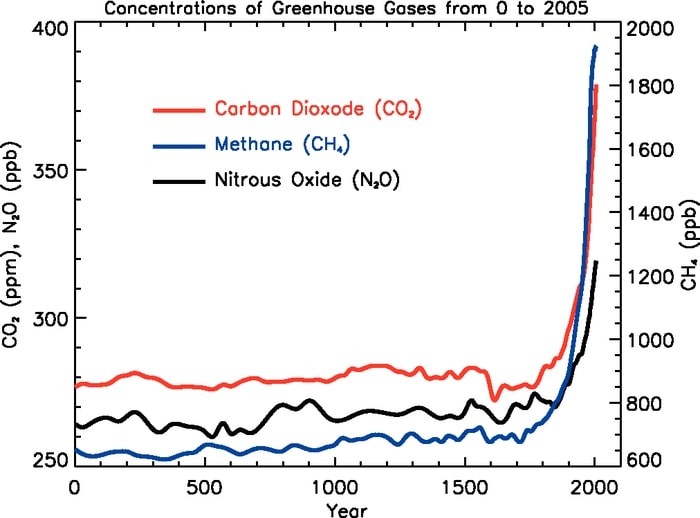

その通り。さっき出てきたIPCCの報告書によると、2019年の時点で、大気中二酸化炭素濃度の世界平均は、産業革命前(1750年時点で278pm)と比較して2倍以上に上昇しとった(410ppm)。さらにこの数値は、過去200万年で最も高いレベルやと述べられてる。

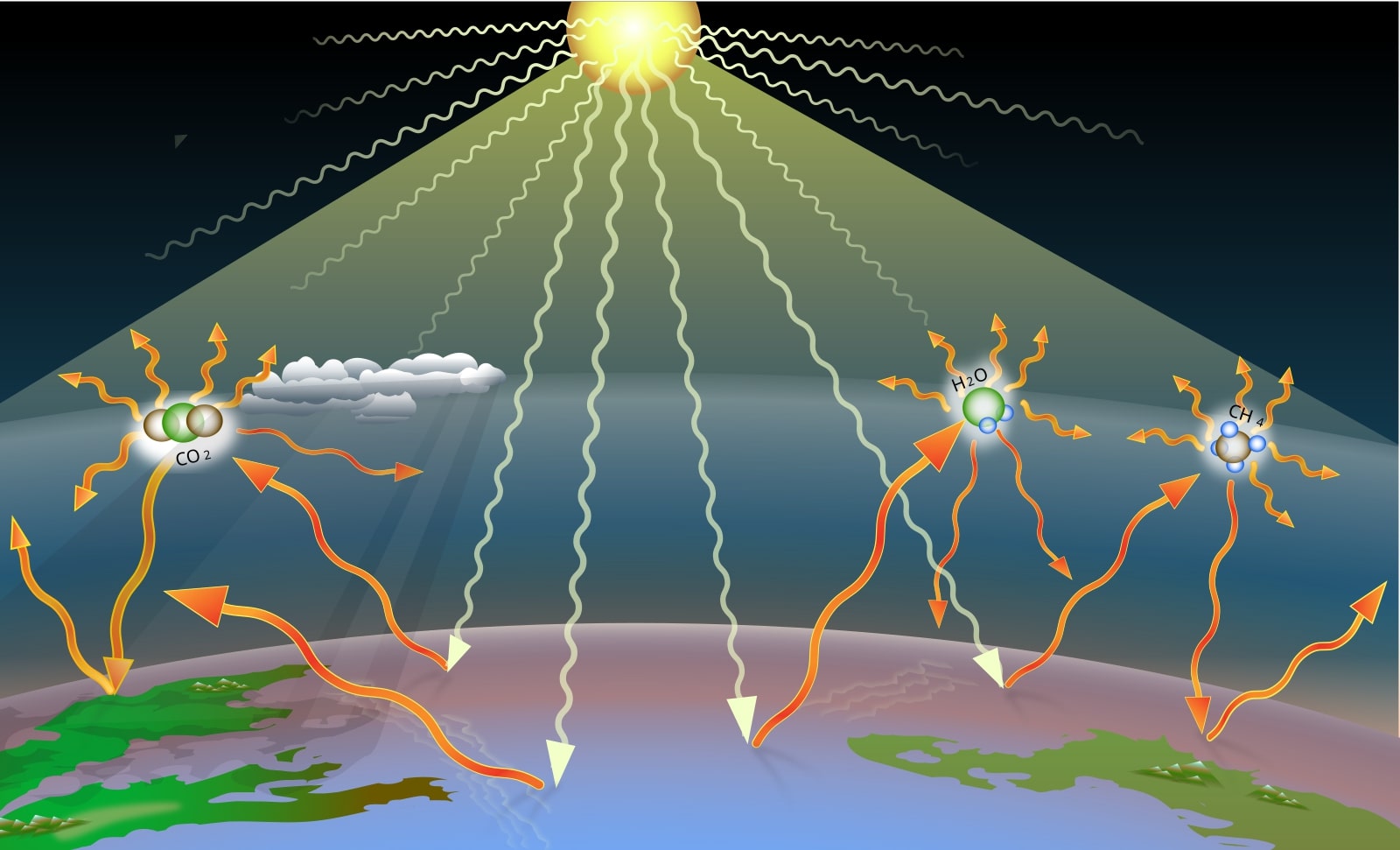

二酸化炭素(CO₂)やメタン(CH₄)、エアコンの冷媒として使われているフロンガスR24(CHF3)など、炭素原子を含む気体には、地球の表面にぶつかって跳ね返ってきた太陽熱エネルギー(厳密には赤外線)を吸収して、地表に向かって再放射する性質がある。いわゆる温室効果ガスというやつやな。コイツらの濃度が上がりすぎると、地球の熱収支が狂って、大気圏内の温度が上昇していく。そうして地球温暖化が進んでいくんや。

なるほど、確かに“仕組み”で考えると、地球温暖化が実際に起こっていることは明白ですね!

樹木の力を借りて

地球温暖化を解決することはできるのか?

地球温暖化のメカニズムはなんとなく理解できたんですけど…なんかここまでの話、行政のリーフレットみたいで、ちょっとお堅いですね。IPCCとかナントカ報告書とか、そういう仰々しい響きの専門用語たちは、普段森ばっか歩いているワタクシにはちょっととっつきづらいです…。

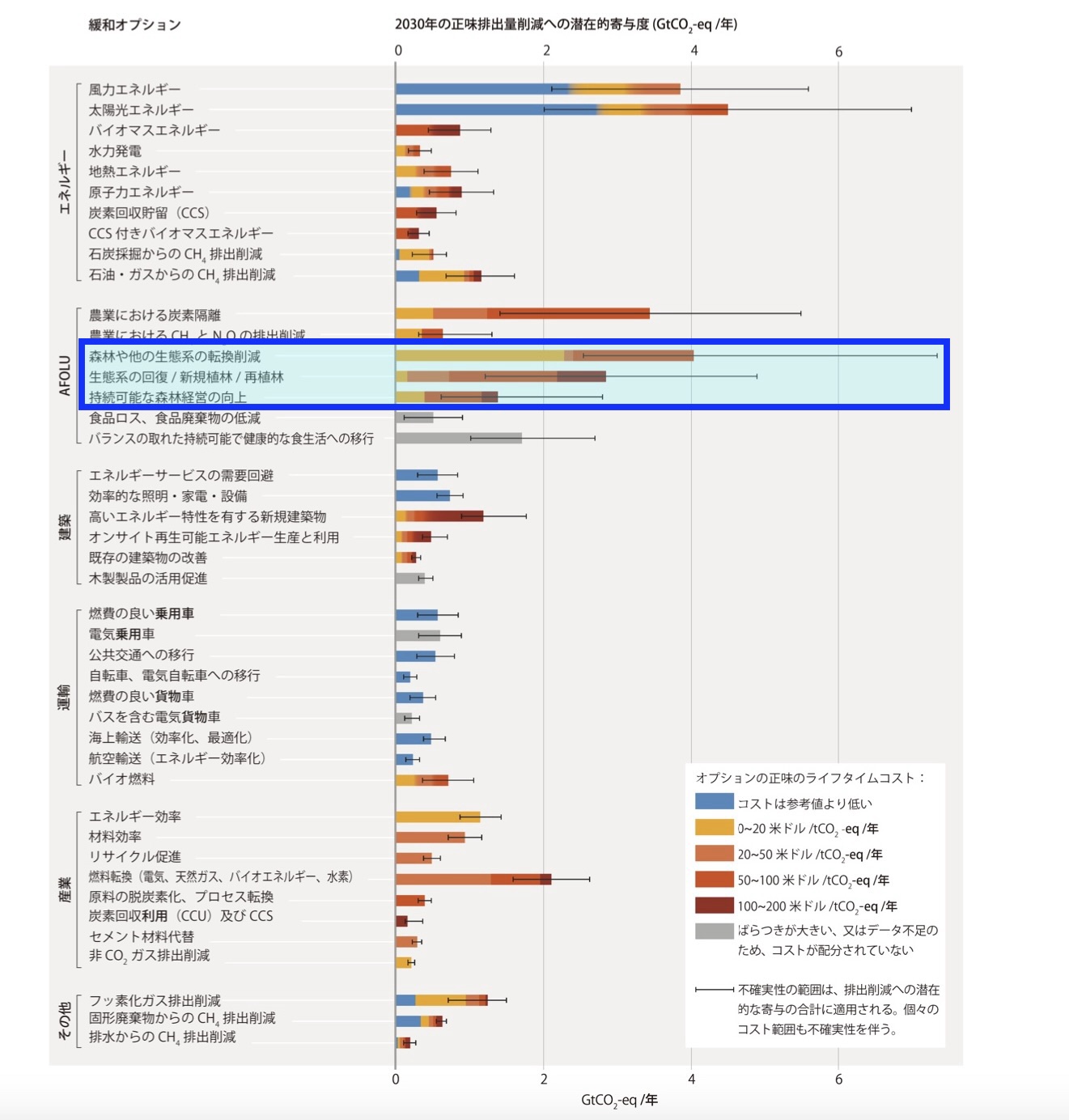

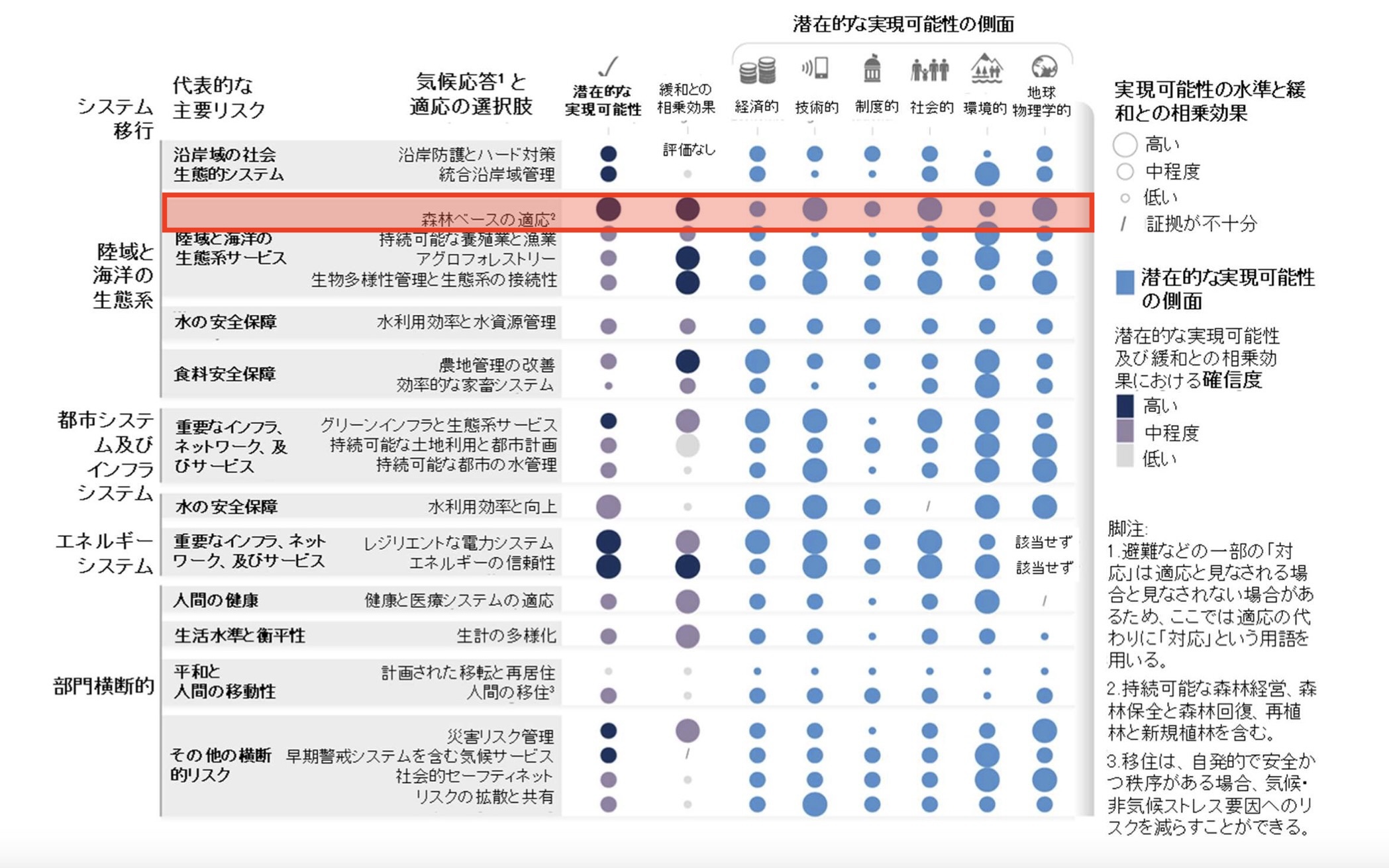

でもIPCCのお偉いさんは、ちゃんと森の価値も評価してくれてるみたいやで。

IPCC報告書には、“森林ベースの地球温暖化緩和オプションは、実現可能性が高く、その効果も高い”という記述がある。森林は炭素循環の核となる生態系やからな、地球温暖化対策に関する議論でも注目の的なんや。

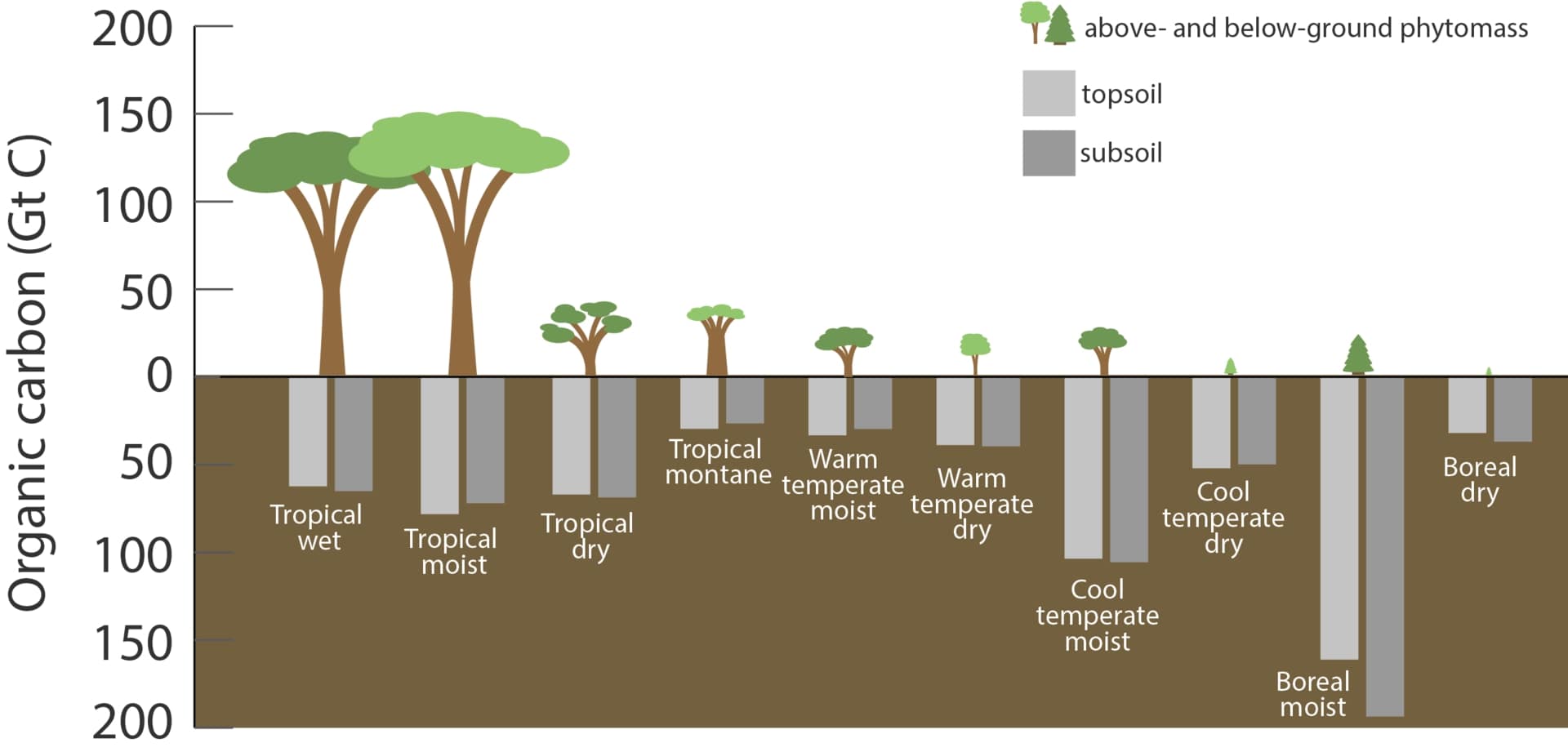

さっきも言ったように、樹木はその成長過程で大量の二酸化炭素を吸収して、炭素固定を行う。1本の樹が固定できる炭素の量は、樹種とか樹齢、樹のサイズ等々、いろんな条件に左右されるねんけど、樹齢35年の平均的な大きさのスギには、約68kgの炭素が蓄えられているらしい。

樹木の集合体である森林は、大量の炭素を貯蔵するでっかい“倉庫”として機能するんや。

じゃあ、いっぱい樹を植えて森を作りまくって、どんどん二酸化炭素を吸収してもらえば、地球温暖化は解決できるんじゃないですか!?

たしかに樹を植えることは、最もシンプルかつ効果が高い地球温暖化緩和メソッドのひとつや。でも、やり方には気をつけなあかんで。

やり方に気をつける?どういう意味ですか?

樹木だって生き物やからな、いつかは寿命を迎えて土に還る。樹木の遺骸は、膨大な数の微生物に分解されるねんけど、このとき彼らは呼吸を行って二酸化炭素を吐き出す。つまり、せっかく樹木が固定・貯蔵してくれた炭素が、微生物の活動を通して再び大気中に放出されてしまうんや。

砂漠にユーカリやアカシアみたいな早生樹種を植栽して、手っ取り早く森を作ろうとするプロジェクトをよく見聞きするけど、正直あの類の緑化活動には地球温暖化を緩和する効果は期待できへん。成長が早い樹は、そのぶん寿命も短いからな、彼らが固定した炭素は比較的短期間で大気中に戻ってしまうんや。

単に樹を植えるだけではダメ、ってことですか…難しいですね。じゃあ結局どうすればいいんですか?

シンプルに、植林して一定の年数が経ったら、樹を伐って木材に加工してしまえばいいんや。

樹木が寿命を迎えて土に還る前に、人間が樹体を回収して建築材や家具材として利用すれば、生前に樹木が蓄えた炭素は引き続き大気から隔離される。

平均的な木造住宅には、約6tもの炭素が蓄えられているんや。きちんとメンテナンスを行って、長く住み続ければ、木造住宅そのものが優良な炭素貯蔵庫として機能するんやで。

わお!“樹を伐って使う”って、森を壊してしまうような気がして、なんかアカンことのように感じていたけど、必ずしもそうではないんですね。

要は大気中に出て行ってしまう炭素の量を減らしたいわけですから、樹木たちが固定した炭素を、建造物という形で長期間溜め置くことができるのは地球温暖化対策としてめっちゃ効果的ですよね。

まあ、木造建築が地球温暖化を緩和する、っちゅうのは、あくまでも“決して森から搾取しない”という前提があっての話やからな、そこは注意せなあかん。

無秩序な伐採を行って木材を収奪したり、自然植生をぶっ壊して人工林を造成したりすると、樹木たちが長い時間をかけて溜め込んできた炭素が一気に大気中に放出されて、本気でやばいことになるからな。

持続可能な利用は、自然資源を使わせてもらうときの大原則ですよね。

原生林を大切にすることも、有効な地球温暖化対策の一つや。

基本的に、樹木の二酸化炭素吸収能力は樹齢とともに衰えていく。せやから、おじいちゃん世代の樹が多い原生林は、従来地球温暖化の緩和にはあまり貢献しないと考えられてきたんやけど、近年この見解が大きく覆されつつある。

タンス預金で1億ぐらい貯め込むおじいちゃんのごとく、原生林の老齢木は数百年分の炭素をからだの中に蓄えてる。そういう“資産家”たちのおかげで、大気中の二酸化炭素濃度が一定に保たれるわけや。

しかも原生林の大木はとにかく図体がでかいから、その遺骸が分解されるまでに数十年、ときには数百年かかる。つまり生前に彼らが溜め込んできた炭素は、死後かなりの時間がたってから大気中に戻るんや。このブランクの間に、次世代の樹が育ってせっせと二酸化炭素を回収してくれるからな、トータルで見ると原生林も炭素吸収源として機能するんちゃうか、という論調が強まりつつある。

地球上に現存する熱帯雨林をきちんと保全すれば、全世界の二酸化炭素排出量の5分の1を回収できるという試算もあるんや。

5分の1も回収できたら、まさに御の字ですよね!

長い年月をかけて幹枝を鍛え上げる郷土の樹のほうが、やっぱり信頼できますよね。

在来の樹木たちの時間軸を無視して、人間の都合で余所者の樹を持ち込んでも、きちんと機能する防風林は出来上がらないんですね。

しかも原生林が提供してくれる恩恵って、地球温暖化の緩和だけやない。長い年月をかけて形成された森は、やっぱり災害に強いし、水を保持する機能も高い。その土地の風土によく馴染んだ植生には、文化遺産としての価値だってついてくる。

森林率が高い日本やと、特にそういった価値を実感する機会が多いはずや。

森からの恩恵をきちんと受け取ることが

地球温暖化の緩和につながる

わたし、森を伐り開いてソーラパネルを敷き詰めたあげく、“環境にやさしい太陽光発電”などと吹聴する輩に、ものすごい嫌悪感を抱いていたんですよ。

ああいう得体の知れないエネルギー事業に節操もなく飛びつくのではなくて、その土地の木を使って家を建てたり、災害から命を護ってくれる原生林に敬意を払ったり、要は森が提供してくれる恩恵をきちんと受け取ることが、ゆくゆくは地球温暖化の緩和にもつながるんですね。

その通り。地球温暖化と聞くとスケールが大きすぎて、“なんとかせなアカンのは分かるけど、なにをしたらいいのか分からない”という人がほとんどやと思う。車に乗るな、電気を使うな、っちゅうのはほぼ不可能やし、ひたすらに環境デモを繰り返すのもなんかクールじゃない気がする。

わしは、そないに難しく考える必要はないと思う。

まずは、手が届く範囲に広がる自然を、楽しみ尽くそう、遊び尽くそう。そのときあなたが受け取った恩恵が、未来の誰かにも届くように、どんなに小さなことでもいいから、できることをやっていこう。

これを世界中の人々が実践したら、地球の未来は確実にいい方向に向かっていくはずや。

結局のところ人間って、家族とか友達とか、何気ない日常の幸せとか、毎日価値を実感しているモノしか大切にできないですもんね。“地球規模の気候危機”みたいな、私たちが想像できる幅をはるかに超えたスケールの話を聞いて、変に恐怖心を煽られるよりも、今目の前にある自然の価値を見過ごさないようにすることのほうが、インパクトのある環境保全になるのかもしれませんね。

そうやな。世界が変わるきっかけは、足元の自然に宿ってるのかもしらんな、知らんけど。

- 《杉センセイまとめ》

- ①地球温暖化は実際に起きている。そしてその原因は人間活動である。

- ②地球温暖化のそもそもの原因は、数億年前に生成された化石燃料を燃やして、炭素循環を狂わせてしまったこと。

- ③樹木を植えることは、確かに有効な地球温暖化対策となりうるが、植えた樹木が寿命を迎えて土に還ったとき、分解過程で結局二酸化炭素が放出されることがネックとなる。樹木が土に還る前に樹体を木材として加工して、樹木が固定した炭素を大気から隔離することで、大気中の二酸化炭素濃度を一定に保てる。

- ④原生林の保全も、地球温暖化対策を進めるうえでは必要不可欠。森の恩恵をきちんと受け取ることが、ゆくゆくは世界規模の環境問題の解決にもつながる。

- ●参考文献

- ・気象庁(n.d.)“歴代全国気象観測ランキング”rankall.php

- ・環境省(2023)“IPCC第6次評価報告書統合報告書政策決定者向け要約”000265059.pdf116630.pdf

- ・環境省(2007)“環境循環型社会白書” hj07010201.html

- ・堀千明、五十嵐圭日子、鮫島正浩(2012)“31種類の真菌ゲノムから明らかにされたリグニン酵素分解の古生物学的起源”Science. 2012 Jun 29;336(6089):1715-9. doi: 10.1126/science.1221748. PMID: 22745431. 20120702-1.html

- ・長谷川政美(n.d.)“進化の歴史” 41.html

- ・泉谷 清髙(2024)“エネルギー革命の道筋と CO2 排出― 石炭火力発電を中心に ―”日本国際情報学会誌『国際情報研究』21巻 1号【研究論文】en

- ・Pirani, S. (2018). Burning Up: A Global History of Fossil Fuel Consumption. Pluto Press. j.ctv4ncp7q

- ・Intergovernmental Panel on Climate Change,Sixth Assessment Report,Working Group III ,First Order Draft Chapter 6(2020) IPCC_AR6_WGIII_FOD_Chapter06.pdf IPCC_AR6_WGI_SPM_Stand_Alone.pdf

- ・気象庁気象研究所(n.d.)“地球温暖化の基礎知識” ondan.pdf

- ・Barker T., I. Bashmakov, L. Bernstein, J. E. Bogner, P. R. Bosch, R. Dave, O. R. Davidson, B. S. Fisher, S. Gupta, K. Halsnæs,G.J. Heij, S. Kahn Ribeiro, S. Kobayashi, M. D. Levine, D. L. Martino, O. Masera, B. Metz, L. A. Meyer, G.-J. Nabuurs, A.Najam, N. Nakicenovic, H. -H. Rogner, J. Roy, J. Sathaye, R. Schock, P. Shukla, R. E. H. Sims, P. Smith, D. A. Tirpak, D.Urge-Vorsatz, D. Zhou, 2007: Technical Summary. In: Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III tothe Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [B. Metz, O. R. Davidson, P. R. Bosch, R.Dave, L. A. Meyer (eds)], Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. ar4_wg3_ts_jp.pdf

- ・国立研究開発法人森林研究・整備機構(2010)”森林による炭素吸収量をどのように捉えるか〜京都議定書報告に必要な森林吸収量の算定・報告体制の開発〜kyuushuuryou

- ・沢田治納(2016)世界の森林問題への研究対応,海外の森林と林業No96(2016) en

- ・Brienen, R.J.W., Caldwell, L., Duchesne, L. et al. Forest carbon sink neutralized by pervasive growth-lifespan trade-offs. Nat Commun 11, 4241 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-17966-zs41467-020-17966-z

- ・林野庁(n.d.)“木材利用の動向”chap3_2_1.html

- ・DellaSala DA, Mackey B, Norman P, Campbell C, Comer PJ, Kormos CF, Keith H and Rogers B (2022) Mature and old-growth forests contribute to large-scale conservation targets in the conterminous United States. Front. For. Glob. Change 5:979528. doi: 10.3389/ffgc.2022.979528full

- ・Luyssaert, S., Schulze, ED., Börner, A. et al. Old-growth forests as global carbon sinks. Nature 455, 213–215 (2008). https://doi.org/10.1038/nature07276Luyssaert_et_al_2008.pdf