アイドルやアニメ、漫画にゲーム。日本人の4人に1人は「推し」がいるといわれるこの時代。「推し活」の多様さは、森づくりの世界にも広がりつつあるようです。これまでにない発想で広がる、森づくりの新しい形を取材しました。

「森を推す」って

どういうこと?

皆さん「推し」はいるでしょうか。「推し活」という言葉がすっかり定着した現代、私たちの生活には好きなものや人を応援する行動が根付いています。ライブに行ったり、グッズを集めたり、そんなポジティブな消費行動を、より社会に貢献できる形に変えたのが、【株式会社ナッジ】です。

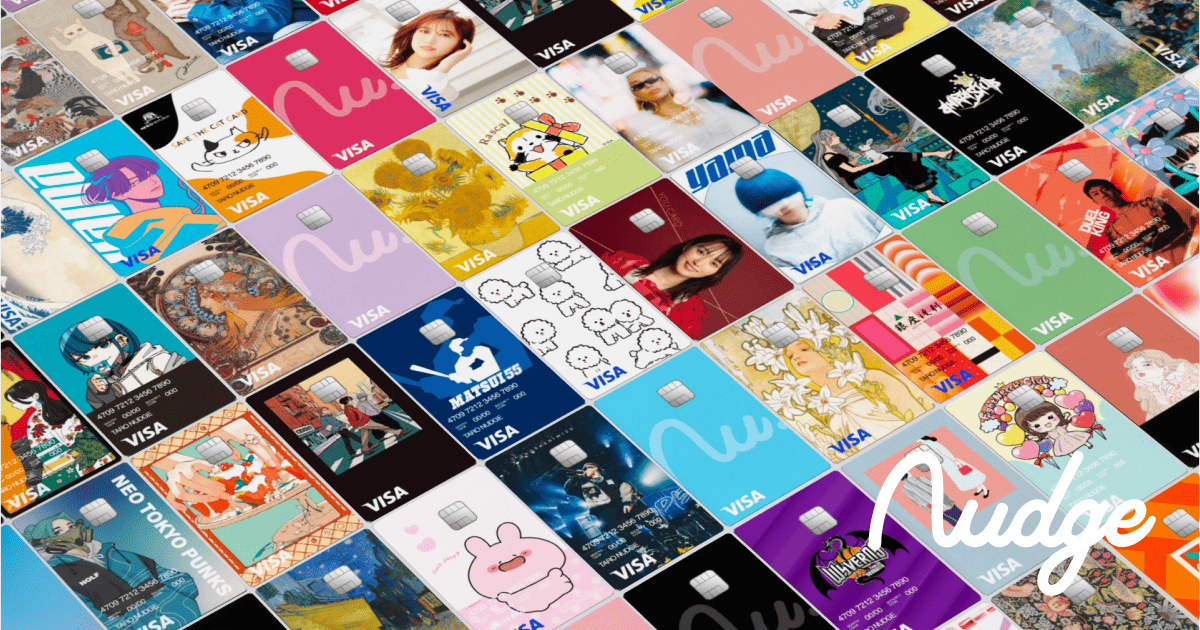

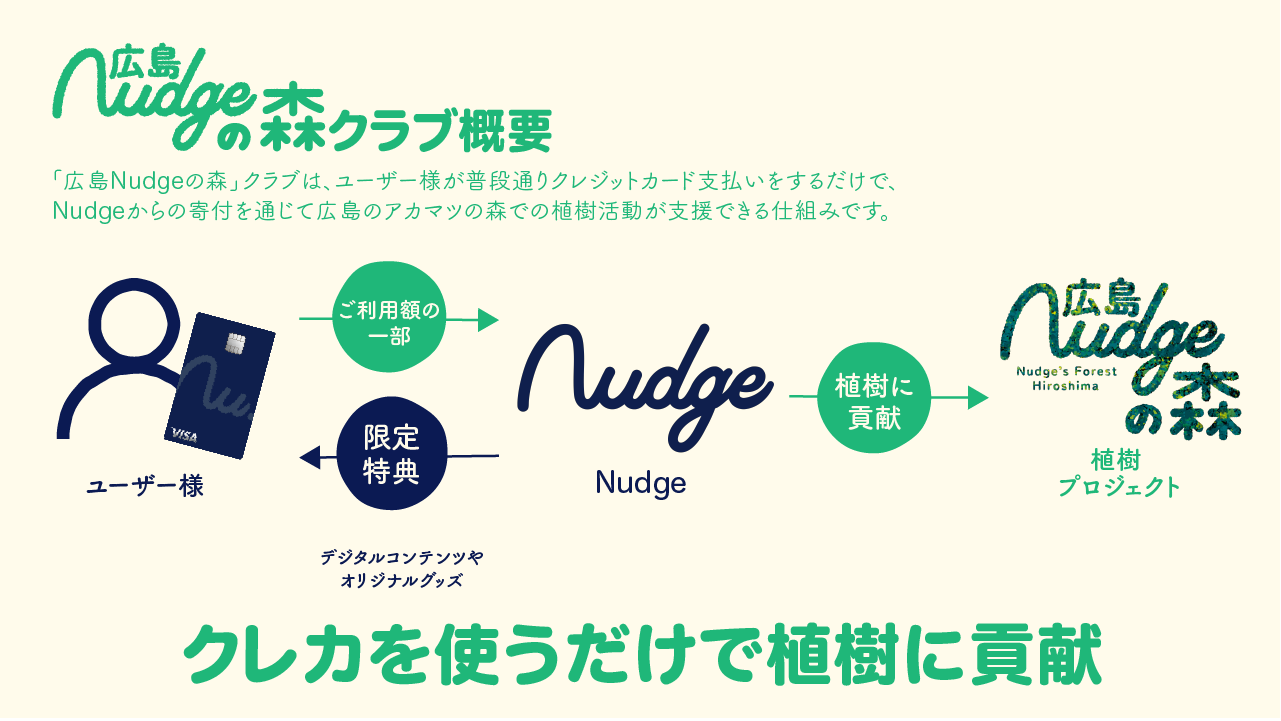

金融会社であるナッジが提供する「Nudgeカード」は、Visa加盟店で使えるクレジットカードでありながら、単なる決済手段にとどまりません。好きなアーティストやキャラクター、さらには環境保護活動を応援できる「クラブ」に加入すると、日々の買い物が応援活動に直結するという、新しい仕組みのカードです。

例えば、「広島Nudgeの森」クラブでは、カードで決済するたびに取引金額の一部が苗木の購入費用に充てられ、広島県の森林再生に貢献できます。毎日の買い物が自然と森づくりにつながる。そんな新しい体験を提供しているのです。

森は大切だと考えているけれど、自分で行動を起こすほどではない、何をしていいかわからない。そんな方が、好きなアーティストを応援するように、日々の生活の中で森づくりの活動を応援できる。それが広島Nudgeの森プロジェクトです。それでは、実際に推し活でできた森を見に行きましょう。

少し歩けば

マツタケが取れた森

広島空港から車で15分ほどの場所にある広島Nudgeの森(東広島市)を訪れました。案内人は、東広島市役所の井口さんと天川さん。広島Nudgeの森について伺う前に、まずは東広島市の森林の状況について、天川さんから教えていただきます。

「東広島市の森林は、その多くが里山林(二次林)です。かつてはアカマツが市内に広く存在していて、マツタケの名産地として知られていたこの地ですが、生活スタイルの変化や、マツ枯れの被害の進行等により、アカマツ林は荒廃し、森の価値は失われつつあります」

マツ枯れの被害が拡大する一方で、森林整備の担い手も高齢化が進み、その数も減少していきました。これを打開すべく、東広島市では、多様な担い手とともに森林の価値を見出す活動として「東広島市森林づくりパートナー協定制度」を立ち上げ、企業と連携した森林整備を推進しています。この協定は、森林の所有者と、森林保全に関心を持つ企業を結びつけることで、双方にとってメリットのある取り組みを実現しようとするものです。

企業は環境貢献活動をESG経営の一環として取り組み、森林所有者は財政的な負担を抑えながら森を守る。関係者全員にメリットがあるこの協定は、年々需要が増えており、現在は9社が参画し、合計400haもの森林を整備しています。こうした市の取り組みが、広島Nudgeの森活動の土台となっています。

そもそも、どうして東京の金融会社であるナッジが東広島市で活動を始めるようになったのでしょうか。その経緯を探ってみましょう。

ご縁でつないだ森づくり

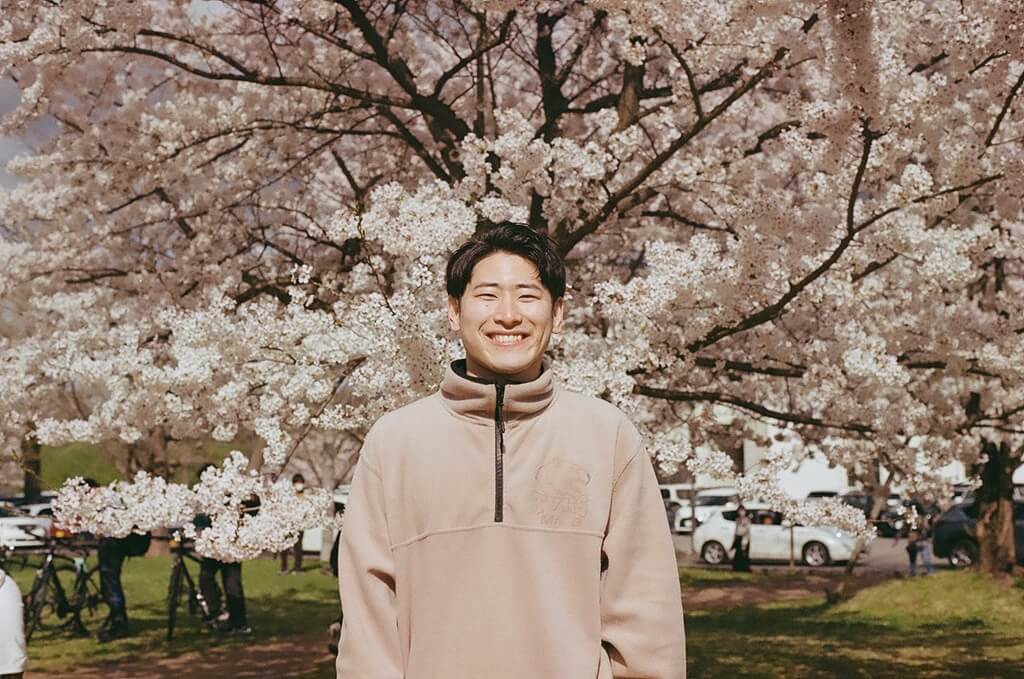

ナッジ株式会社は、金融とテクノロジーを組み合わせたサービスとして、Nudgeカードの開発・運営を行っています。今回は、同社の創業者であり、代表取締役を務める沖田さんに、広島Nudgeの森プロジェクトについて、詳しいお話を伺いました。

「Nudgeカードの『決済を通じて自分が好きな誰かを応援できる』という仕組みをヒントに、私たちは環境問題と金融を結びつけた『グリーンフィンテック(※)』の可能性に注目しました。特に20代・30代の世代は環境問題への関心が高いものの、具体的な行動に移すのは難しいと感じている方が多いんです。そこで、日常的な決済行為を環境保全につなげる仕組みをつくろうと、広島Nudgeの森のプロジェクトを立ち上げました」

※グリーンフィンテック:金融サービスと情報技術(IT)を組み合わせたフィンテックに、「環境への貢献」という要素を加えたもの

しかし、実際に森づくりを進めるには、専門的な知識や地域との連携が不可欠です。金融会社であるナッジは、林業や森林整備の専門知識は持ち合わせていませんでした。

そこで相談したのが、沖田さんの大学時代の先輩であるヤマネホールディングス株式会社の山根誠一郎さんでした。山根さんは、広島に根ざした、木造住宅の設計・施工や木材業を手がける企業の代表です。

「東京の大学時代に、同じ商学部のゼミの先輩だった山根さんと出会い、卒業後も親しくさせてもらいました。数年前に東京で会う機会があり、この話を相談したところ、『かわいい後輩の頼みなら』と、快く協力を引き受けてくれました(笑)。山根さんは地元である広島の森林組合やシンクタンクとのつながりを活かして、数ヶ月という短期間で地域との連携体制を調整してくださいました。東京の会社が東広島市で企業の森活動を進めている背景には、そうしたご縁があります」

こうして2022年にスタートした広島Nudgeの森。地元の方々との対話を重ねる中で、沖田さんは、東広島市がかつてマツタケの一大産地であったこと、そしてマツ枯れにより、その多くが失われた歴史を知ることになります。

その後、地元の方々から「かつてのアカマツ林を復活させたい」という強い要望が寄せられたこともあり、広島Nudgeの森では松枯れに強い品種のアカマツを植樹する活動をメインに行うことになりました。

広島Nudgeの森の大きな特徴は、その理念に共感した多様な主体が参画している点です。従来の企業の森では、出資企業や管理者のみが活動の中心となるケースが多い中で、広島Nudgeの森では、東広島市や賀茂地方森林組合といった中心メンバーの他にも、広島ドラゴンフライズ、はつかいちサンブレイズといったスポーツチーム、カルビー株式会社のような食品企業、そして地元の緑の少年団までが参画し、多世代かつ多分野にわたる連携を実現しています。

3年目を迎え、その輪はさらに広がり、地域全体で担う森林再生が加速しつつあります。

2024年12月に行われた第3回植樹活動には、広島大学の獣害研究チームが加わり、活動に新たな視点が加わりました。同チームは植樹活動に加えて、現地にカメラを設置し、野生動物の行動を観察する取り組みを開始しています。

チームを率いる西堀先生は、「野生動物と森林は密接な関係にあり、動物の生態を理解するためには植物の知識が不可欠です」と、学生たちとともに植樹活動に参加する理由を熱く語ってくれました。

こうした展開を通じて、広島Nudgeの森は単なる植樹の場にとどまらず、学術研究のフィールドとして、また、地域住民と学生がともに学び合い、未来の森林について考える場として、その役割をさらに広げています。

かつて「宝の山」とまで称された豊かなアカマツ林。その輝きを取り戻すために、広島Nudgeの森という新しいコミュニティが生まれました。この場には、学生、企業人、地域住民など、多様なバックグラウンドを持つ人々が集い、それぞれの情熱を「推し」として持ち寄っています。

まるで、大好きなアイドルを応援するファンたちのように、ひとりひとりが苗木を手に取り、未来の森づくりに貢献する。この「推し活」の輪が広がることで、「宝の山」の再生は少しずつではありますが、着実に歩みを進めているのです。

ひとりひとりのアクションで

未来の金融体験を創る

3期目を迎えた広島Nudgeの森。活動を通じて見えてきた課題と今後の展望はなんでしょうか。

「一番大きな課題は認知度です。正直なところ、まだ活動自体が十分に知られていないと感じています。活動の内容を知っていただければ、共感し応援したいと思ってくださる方がもっと増えるはずなので、情報発信をさらに強化していきたいと考えています。また、今回の取り組みは私たちが直営で運営していますが、今後はこの仕組みを活用していただける企業を探していきたいですね。ナッジの森の仕組みを全国に広げることで、もっと気軽に森づくりや社会貢献活動に参加できる機会を増やしていきたいと思っています」

「環境保全」と聞くと、スケールが大きすぎて身構えたり、「自分にできることなんてない」と考える人も多いのではないでしょうか。ですが、今回の取り組みを知り、今の社会に本当に必要なのは、気軽に環境問題に関われるような仕組みと、少しの後押しなのだと感じました。

こうした「少しの後押し」が社会全体にもっと広がっていけば、じわりじわりと、身近な自然環境は良くなるものなのかもしれません。響hibi-kiも森のメディアとして、森林への興味や関心をそっと後押しできる存在でありたいな、と思います。

多様性を重視し、個々の趣向や価値観に寄り添った金融の仕組みを提供するナッジ。その取り組みは、アイドル、スポーツ、社会貢献活動など、人それぞれの「推し」を応援できる多様なクラブの提供に現れています。広島Nudgeの森の事例を通じて、沖田社長は金融の新たな可能性について語ります。

「重要なのは、企業が一方的にサービスを提供するのではなく、クラブ運営者、ユーザー、そして地域住民といった関係者と共に創り上げていくこと。そうすることで、従来の金融とは異なる、一人ひとりの行動から生まれる新たな金融体験が生まれていくはずだと考えています」

●Information

ナッジ株式会社

〒100-0004東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4F FINOLAB

https://nudge.works/