9×9マスの盤上で行われる、知の格闘技、将棋。国民的な娯楽の要となる将棋駒は、いったいどのようにして生まれるのかご存知でしょうか。編集部は、将棋駒の90%が生産される山形県天童市にある老舗【中島清吉商店】の工房を訪ねました。

駒に命が宿るまで

工房の戸を静かに開けると、まず出迎えてくれたのは、心安らぐ木の香りでした。昼間でも薄暗い工房に差し込むわずかな光が、舞い上がる木屑を柔らかに照らします。職人の手元では、高速回転する丸ノコが甲高い音を立てていました。

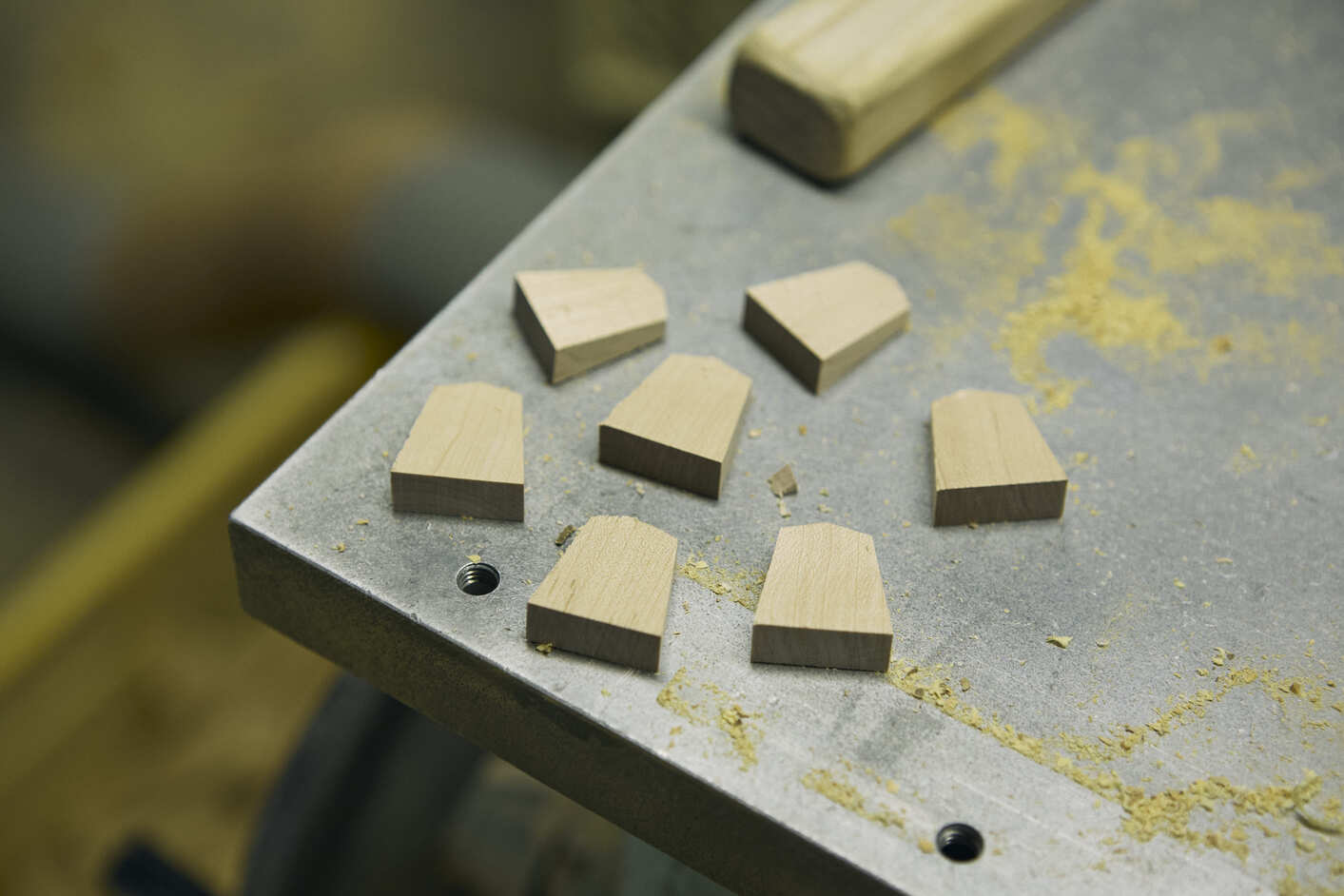

板状の木材が刃に触れた瞬間、鋭い音とともに見慣れた五角形の駒へと姿を変えていきます。「ゴォー」という集塵機の音、「キーン」という甲高い丸ノコの音、合間に聞こえる職人の息遣い。その中で、500円玉ほどの大きさの木の駒が、次々と生み出されていきます。

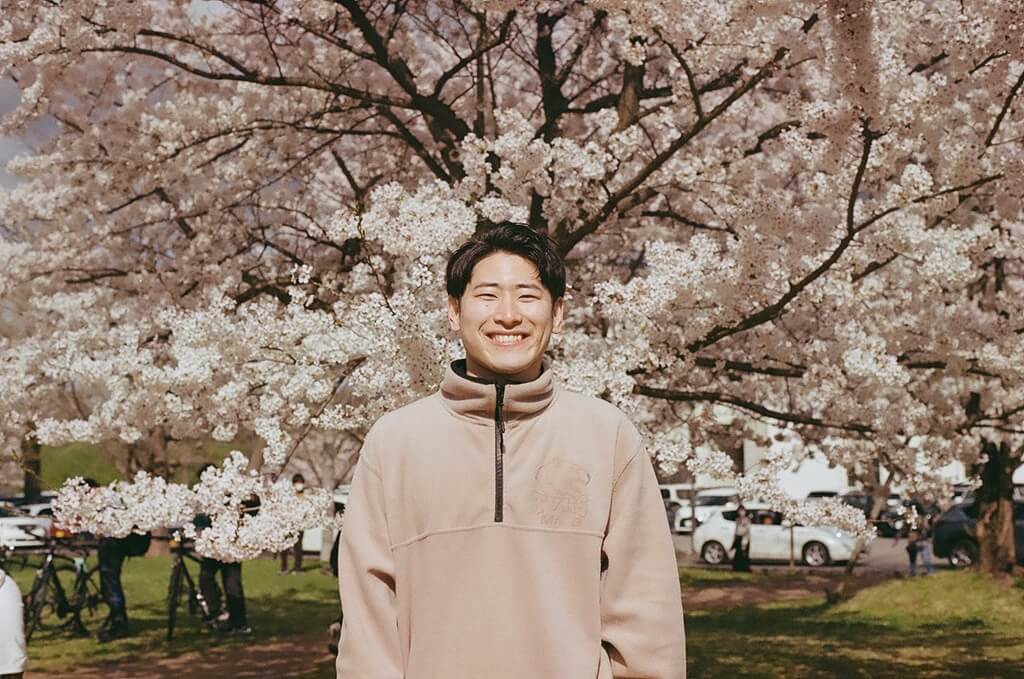

編集部が訪れたのは、山形県天童市にある 【中島清吉商店】。この地で140年以上の歴史を持ち、今なお伝統を受け継ぐ老舗の将棋駒工房です。今回案内してくださったのは、4代目であり、山形県将棋駒協同組合の理事長でもある中島正晴さん。将棋駒の製造工程の中でも、中島さんは木材を切り出し、駒木地を作る「木地師(きじし)」という職人です。

将棋駒の生産は、木地師、彫り師、書き師、盛上げ師など、複数名の職人の手を経て進められる分業制です。今回はまず、木の丸太を削り出し、駒の形を作る「木地づくり」 の工程から見せてもらいました。

「使うのは丸ノコだけです」。そう言って、中島さんは迷いのない手つきで木材を刃へと導いていきます。金属音とともに、板状の木が瞬く間に五角形へと変わっていきます。

「将棋駒には、統一された規格はないので、駒の厚みや高さは製造所ごとにわずかに異なります」。そう話しながら、0.1mm単位の精度で、鮮やかな手際で次々と駒が切り出されます。

次に、駒に文字を刻む「彫り」の工程です。「柄(つか)」という特製の治具に駒を固定し、印刀(いんとう)と呼ばれる道具で文字を彫り込んでいきます。力の強弱、刃の角度により彫り具合は大きく変わりますが、ザクッ、ザクッと小気味よい音を立てて、淡々と進められる彫りからは経験に基づく技術の高さを感じます。その集中力と正確さに、ただただ圧倒され、息をのんで見入ってしまいました。

手作業の彫駒は、職人の個性が光る一品で、当然高価になります。そのため、一般向けの商品では、機械彫りが行われています。「機械と言っても、ボタンを押せば終わり、というものではないんですよ」と言って見せてくれたのは、ハンコを彫るための機械を改造した特製の彫り機でした。

彫りの工程が終わると、次は文字部分に漆を塗る作業に移ります。今回は、漆を塗る前の「目止め」の作業を見せてもらいました。薄めた糊を表面に塗ることで、漆が木目ににじむのを防ぐ意味があるそうです。こうした細かい工夫によって、仕上がりの美しさが左右されます。

この後、行われる漆塗りの工程は、駒の種類によって大きく異なります。彫った溝に漆を塗るだけの「彫駒」、漆を重ねて溝を平滑にする「彫埋駒」、そして、漆で文字を浮き上がらせる最高級の「盛上げ駒」が存在しています。

こうした工程を経て出来上がる将棋駒は、娯楽に供する道具として大量生産される、工業製品としての側面と、芸術品のように美しい工芸品としての側面を併せ持っています。木肌に触れた時に、ふと心に伝わる温もりは、熟練の職人が、一片の木に魂を吹き込むように、丁寧に、そして情熱を込めて削り、文字を刻み、漆を塗り重ねてきた、その証なのかもしれません。

木地師の仕事

森を扱うメディアとして、どうしても気になるのは駒の材料となる原木のこと。木地師にとって、木材の仕入れは欠かせない仕事のひとつです。中島さんは毎年、岩手県の原木市場へ足を運び、丸太を厳選して買い付けています。

原木市場で仕入れる広葉樹は、基本的に一般向けの販売を前提とした商品に加工されます。それでは、最上級品はどんな木材で作られるのでしょうか。尋ねてみると、中島さんは、工房の奥へと編集部を案内してくれました。

「これはツゲの木です。昔は櫛などに使われていた木でした。ここにある木は全て、伊豆諸島にある御蔵島(みくらじま)から仕入れています。適度に堅くて丈夫で、将棋を指したときに響く音も良いので、駒に最適な原木として使われてきました」

ツゲという木に聞きなじみがない方も多いかもしれません。ツゲは、西日本の暖かい地域に育つ木です。その主な産地は鹿児島と御蔵島の2か所しかないそうで、中島清吉商店では先代の時代から信頼関係で結ばれた御蔵島の地から、今もなお、ツゲを迎え入れているそうです。

伊豆諸島からはるばる海を越えて、天童に届くツゲの木。なぜここまでの手間をかけて、ツゲ材にこだわる必要があるのでしょうか。ツゲが最高級品として扱われる最大の理由は、その美しい木目にあります。

ツゲには赤柾(アカマサ)、虎斑(トラフ)、根杢(ネモク)などの様々な木目パターンがあり、これらの美しい模様が駒に工芸的価値を付加します。特に珍しい模様は希少価値が高く、高級品として扱われるのです。

こうした木目は、同じ木の中でも均一に現れるものではありません。将棋の駒は1セット40個なので、この全ての駒を同じ木目で揃える選別こそが、木地師にとって最も難しく、時間がかかる作業になります。「10年以上寝かせている木もあります」と中島さんが教えてくれます。

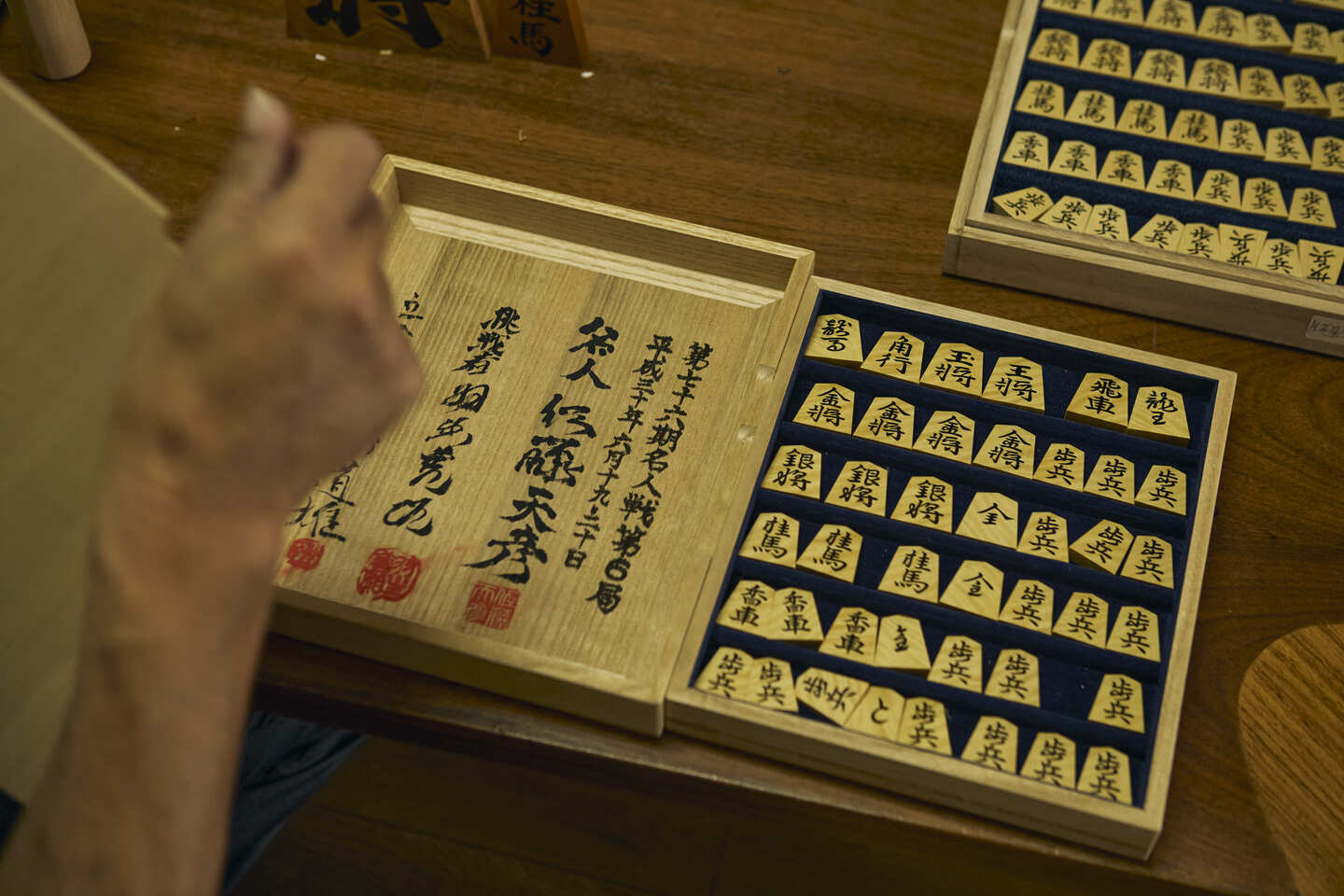

プロ棋士の公式対局で使われるのは、こうしたツゲ材を使用した盛上げ駒のみです。中島清吉商店の駒も、過去に何度もタイトル戦で使用されてきました。実際に、平成30年の名人戦で使用された駒を見せていただきました。

「タイトル戦で使用された駒は、箱に名前とハンコが押されるのが慣習です。これにより、駒の価値はさらに高まります。実際に、タイトル戦で使用された駒が高額で取引されることもありました。この駒は、【秀峰】という彫り師の最後の作品なので、非売品ですが」

実際に手に取ると、無塗装とは思えないほど、木には艶があり、指先にしっとりと馴染む感触が心地よいものでした。文字の部分には繊細な漆の立体感があり、光の加減でその表情を変えます。その美しさを間近で見て、これが単なる道具ではなく、芸術品として扱われる理由に納得しました。

どんな模様が出るかも分からない丸太を仕入れるところから始まる将棋駒づくり。最高の駒を作るために、十数年先を見据えて木を選び続けるのが木地師の仕事です。その積み重ねた時間があるからこそ、天童の将棋駒は芸術品としての価値を持つのです。

全ては、

生活苦から始まった

日本全国の将棋駒の90%以上が生産される天童市。街を少し歩くだけで、歩道には詰将棋の舗装があり、マンホール、街灯、モニュメントなど、いたるところに将棋駒をモチーフにした風景を見ることができます。ところで、いったいなぜ、この将棋産業は始まったのでしょうか。

この天童の将棋駒産業の始まりは、江戸時代の生活苦をしのぐための内職でした。この地を治めていたのは、かの織田信長の次男・信雄の血を継ぐ天童織田藩。もともと織田家は、小幡藩(群馬県)や高畠藩(山形県)を経て天童に移り、天童織田藩を成立させました。

江戸後期、天童藩は財政難に陥り、藩士たちは俸禄(給料)を削減されることに。生活が苦しくなった下級藩士たちは、家計を支えるために副業を始める必要がありました。そこで注目されたのが、「将棋駒づくり」。藩の用人であった吉田大八が内職として奨励したのです。こうして、始まった将棋駒づくりが、のちに全国一の生産地へと成長する第一歩となったのです。

現在では国の伝統工芸品にも指定されている「天童将棋駒」。しかし、当初から高級な職人技の駒ばかりが作られていたわけではありません。

江戸時代に手作業から始まった将棋駒づくりは、明治末期から徐々に量産体制が確立されていきました。そして昭和初期には、大量生産の時代へ突入。安価で手軽な将棋駒が全国に流通するようになったのです。この大量生産を支えたのが、機械化でした。これまで手作業で行われていた駒木地の製造を機械化したことで、生産量が飛躍的に向上したのです。

天童将棋駒の名が全国に知られるようになったのは、昭和初期からです。満州事変以降、戦争が拡大するにつれて、慰問品としての将棋駒の需要が急増しました。その製造を天童が一手に引き受けるようになり、次第に全国へと名が知れ渡りました。そして、第二次世界大戦後、将棋産業は最盛期を迎えます。

しかし、昭和50年代に入ると、テレビゲームの普及により、娯楽としての将棋の人気は低下しました。また、消費者の価値観が「安さ」よりも「品質」を重視するようになったことも重なり、天童将棋駒の主力商品であった安価な押駒や書き駒の需要は激減しました。その一方で、彫駒のような高級志向の商品が求められるようになりました。このような変化に伴い、将棋駒生産は量から質を重視する時代へと移行し、現在に至ります。

時代のニーズとともに、製造方法や販売先をしなやかに変えてきた天童の将棋駒産業。しかし、その根底には、駒の「五角形」という変わらない型があります。大量生産の時代を経て、高品質な駒づくりへと舵を切りながらも、変わらず受け継がれてきた技術と工夫が今の天童将棋駒を支えているのです。

娯楽を超える

将棋駒の価値を考える

現在、天童市で駒木地を作る工房は、わずか3軒のみ。数少ない木地師として、将棋駒をつくりつづける中島さん。家業に入ったのは、自然な流れだったといいます。

「学生時代は、博物館のような場所で働くことができればいいなと考えていました。でも、卒業時に希望する仕事が見つからなかったため、実家を手伝うことにしました。家業を継いだのも、正直なところ、これといった明確なきっかけがあったわけではありません。ただ、家業を手伝っていくうちに、『天童の将棋駒の伝統を守らなければ』という強い思いが自然と湧き上がってきました」

中島さんが家業に入った頃は、将棋駒産業にとって、ちょうど大きな変化の時期でした。

「当時はまだ駒を大量生産するための機械があって、それを今後どうするかという過渡期でした。大量生産は、どうしても単純作業になるのであまり面白くはなかった。それが、私が25歳くらいの頃だったと思いますが、『これからは高級志向に応え、質の高いものを作れば売れるだろう』と考えるようになりました。その頃から、本格的に駒作りに面白みを感じるようになっていきました」

それから30年以上、木地師として駒を作り続けてきた中島さん。プロの対局で使われる数々の将棋駒を手掛けてきましたが、現在は将棋駒の伝統を受け継ぐため、後継者の育成も行っています。

「天童の将棋駒の伝統を未来へ繋ぐためには、後継者の育成が不可欠です。ただ、将棋駒の職人は、一人前になるまで安定した収入を得ることが難しいのが現状です。それでも、熱意のある若者がいれば、修行の機会を提供したいと考えています」

市内には、中島さんの工房で修行し、現在彫師として活躍している方も多くいます。また、中島さんの息子さんも、現在家業を継ぐために日々修行に励んでいるといいます。

2016年、藤井聡太さんがプロデビューし、翌年の2017年には29連勝を達成すると、全国的な将棋ブームが巻き起こりました。当時は全国から将棋ファンが集まり、販売する商品がなくなるほどの需要があったそうです。現在では多少落ち着いたものの、小さなブームが継続しているような状況とのことですが、中島さんは、そのような状況を冷静に見つめています。

「将棋は、たとえブームによって関心が高まったとしても、全員が全員始めるわけではありません。それに、将棋駒は一度品質の良いものを購入すれば、長く使い続けることができます。頻繁な買い替えの需要はそれほど多くはない。だからこそ、競技用の本格的な駒だけでなく、お土産に適した飾り駒やストラップといった、時代のニーズに合った商品を販売することも重要だと考えています」

日本各地には、その土地で育まれ、大切に受け継がれてきた文化があります。何気なく生きる私たちの足元には、豊かな歴史の積み重ねがある。今回の取材で、自身の故郷にも誇れる文化があると気づけたことは、私にとって何よりも得難い発見となりました。

故郷の風土、人々の営み、そして守り育てられてきた文化。それらは私たちの「根っこ」であり、心の拠り所となるはずです。その源を知ることは、自分自身を理解することにもつながり、日々の景色の中に、これまで見過ごしてきた美しい彩りを与えてくれます。

取材を終え、静かに湧き上がるのは、この文化の継承に微力ながらも関わっていきたいという、抑えきれない想いです。将棋駒の持つ奥深い魅力を、誰かの心にそっと届けられるような、そんな「隠れた広報担当」として、ひそやかに歩んでいこうと、心の中でそっと誓うのでした。

●Infomation

中島清吉商店

〒994-0046 山形県天童市田鶴町2-2-2

https://www.shogi-koma.com/

●参考資料

“天童と将棋駒”天童市商工観光課

https://www.city.tendo.yamagata.jp/tourism/shogi/tenndoutosyougikoma.pdf