「スパイスdoo?」という名の、新たな企画が動き始めました。スパイスカレーでも作りそうな名前ですが、そうではありません。響hibi-kiと社内の遊び場チームで連携した、“答えのない時代を生きていくための力”を育むワークショップです。最初のテーマは“ヒツジ”。一体どんな内容が行われたのか、全5回の連続講座の様子をお届けします。

スパイスdoo?と

響hibi-kiの関係

これまで森林をフィールドに働く人や、山間の暮らしを取材してきた響hibi-kiでは、森や山とともに生きる人々の“レジリエンス”を目の当たりにしてきました。長い時間をかけてつくった山道が豪雨ですべて流されてしまったり、手間暇かけて植えた苗木をごっそり鹿に食べられてしまったり、簡単にはコントロールできない自然と向き合わざるを得ない環境が山にはあります。

そこには、必ずしも正解や前例があるとは限りません。それでも、手探りで少しずつ前に進んでいく。うまくいかなくて、もうダメだと思っても、しぶとく立ち上がっていく。そんなしなやかさや、自然との折り合いをつけていく姿を目にして、心惹かれてきました。そうした力は、街中で暮らす自分たちにとっても、これからの社会を生き抜いていくヒントになるのではないかと感じたのです。

と同時に、この経験を自分たちだけに留めておくのはもったいない、そうした世界に誰でもふれられるような機会をつくれないかと思いました。森づくりを楽しむボードゲーム「FOREST BALANCE GAME」の取り組みも、森林や林業の現状について知るだけでなく、森とともに生きる人たちの魅力を伝えたいという思いを織り交ぜて活動しています。

ただ、どうしてもゲームの体験がメインになるため、レジリエンスについてはおざなりになってしまうことがあり、別立てでやっていく必要性を感じていました。

では、実際にどんな体験やプログラムを提供することができるのか?

まずは自分たちのフィールドで、かつ、興味関心のあることを題材に、実験的に進めながら深化させていこうということで、今年の5月から“ヒツジ”をテーマにした講座「スパイスdoo?」がスタートしました。

ここからは、実際に行われた全5回の講座を振り返り、私たちが何を大切に、どこへ向かっているのかを、言葉にしていきたいと思います。

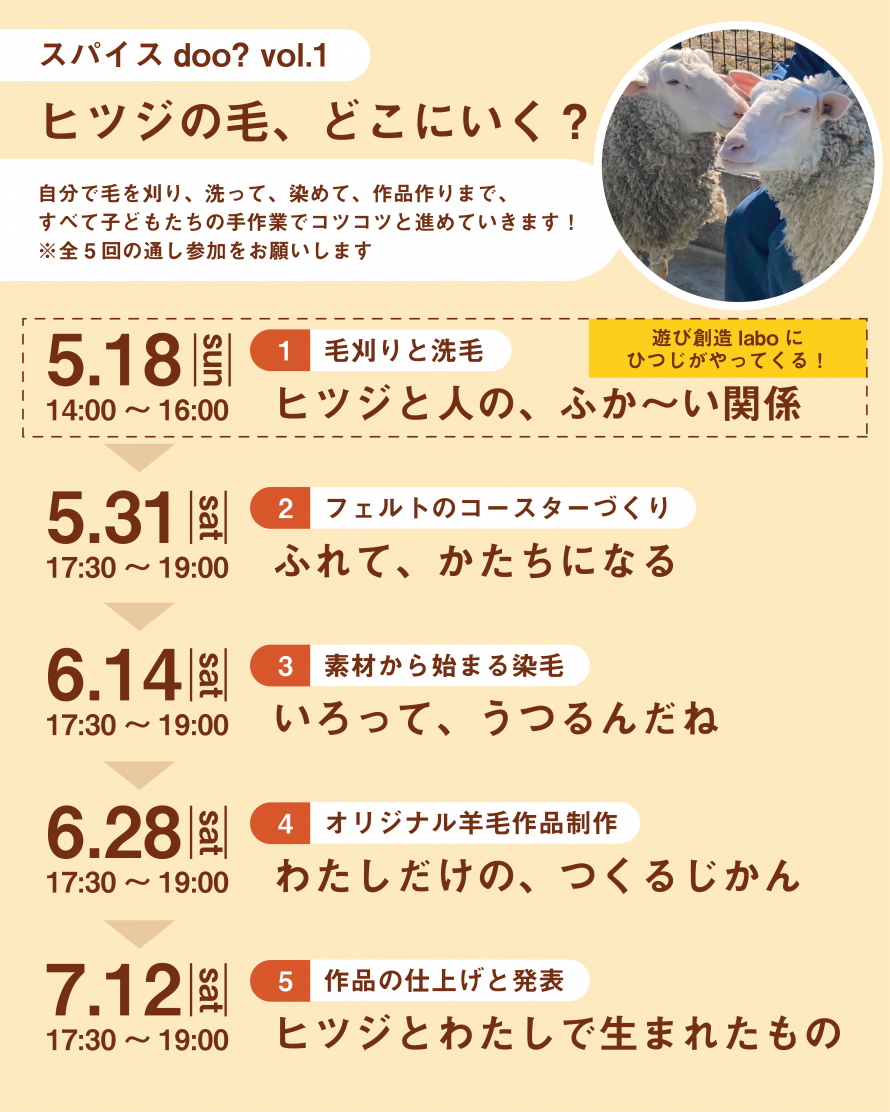

毛刈りと洗毛

ヒツジと人の、ふか~い関係

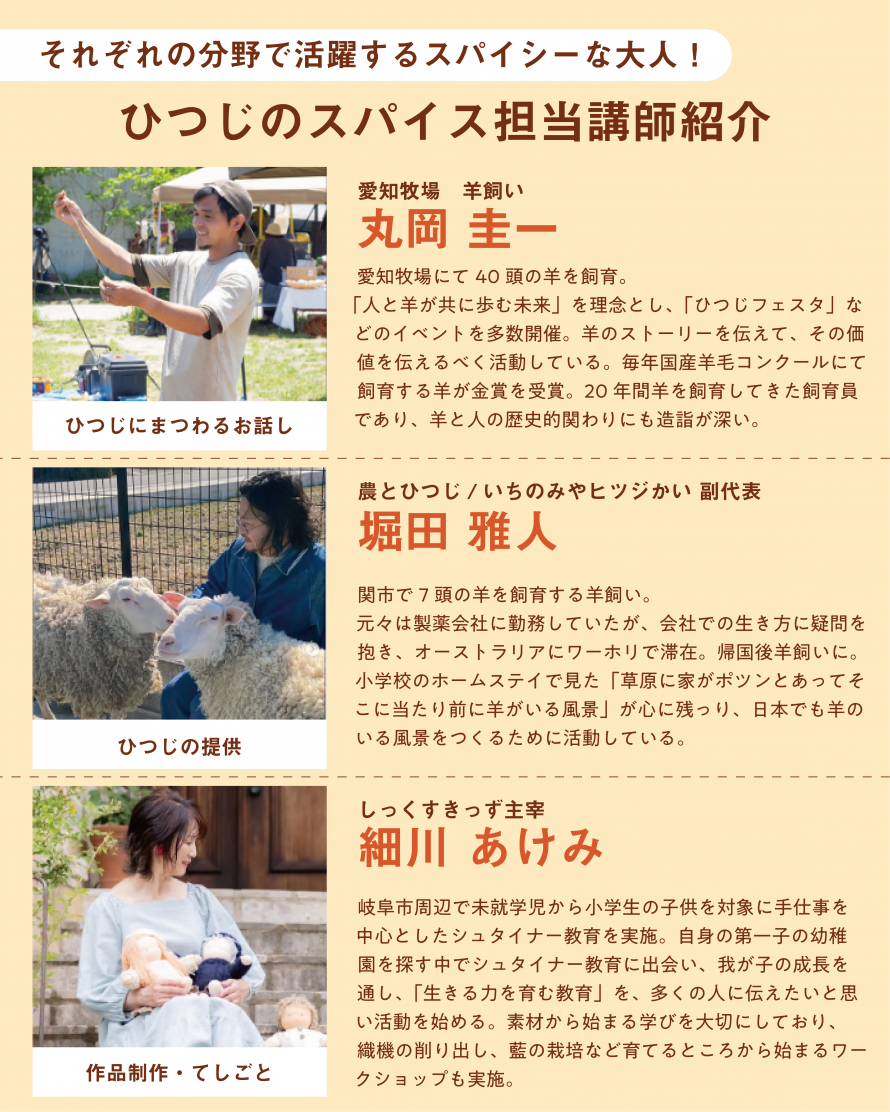

ヒツジのスパイス第1回目は、羊飼いの丸岡圭一さんと堀田雅人さんを講師に迎えて、毛刈りと、刈りたての毛を洗う体験を行いました。会場は自社で運営している、「遊び創造labo」(岐阜県各務原市)です。講座は満員御礼で、県外からの参加者を含めて10人の子どもたちが参加してくれました。

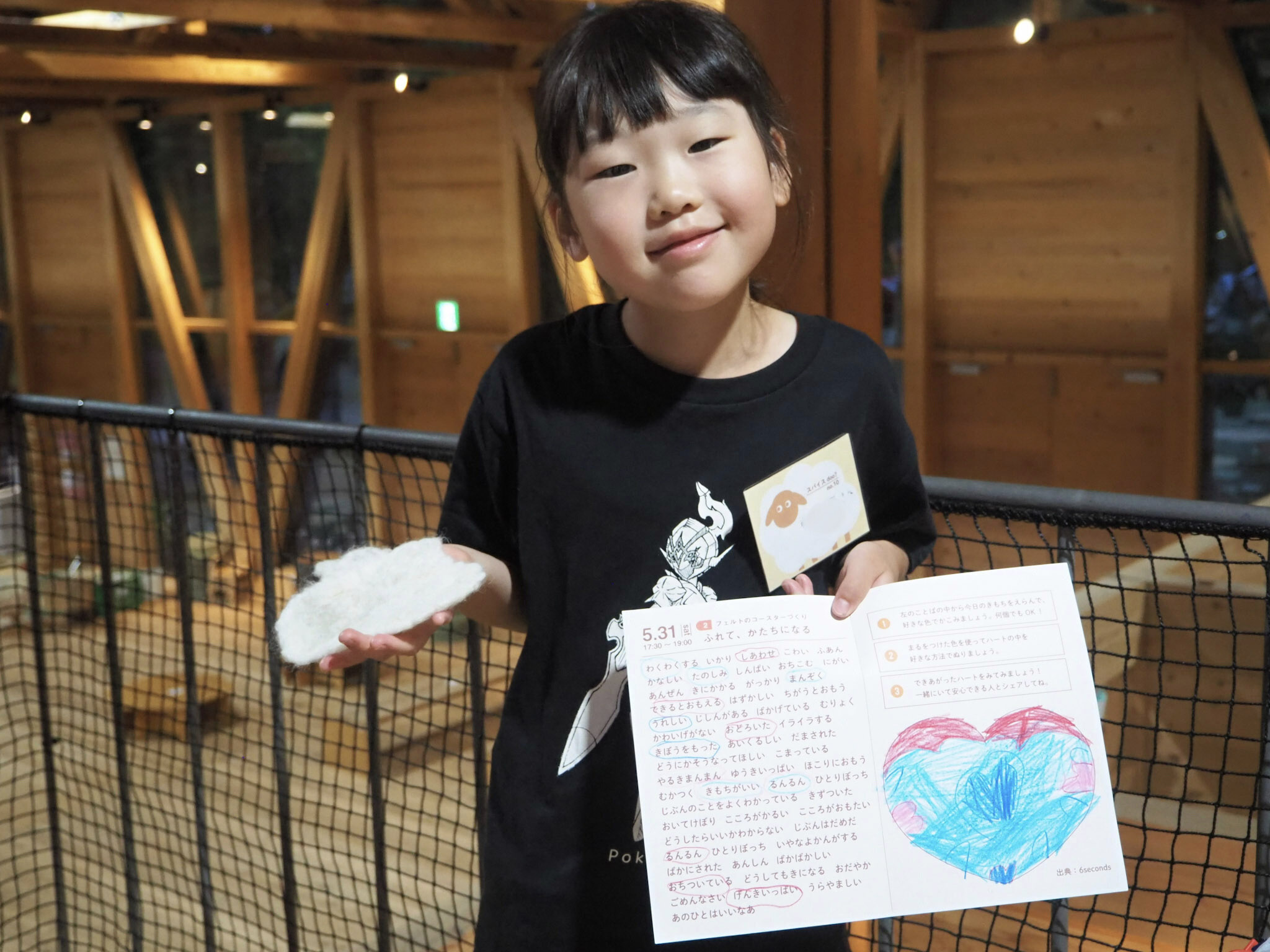

普段、毛糸にふれる機会があっても、それがヒツジの毛からできているということまで考えることは少ないでしょう。ですが、実際にヒツジの毛のかたまりを撚って、毛糸になるさまを目にすると、その事実に改めて驚かされます。

今回の毛刈り体験では、ハサミを使って、一人ずつ毛をチョキチョキ切っていきます。いざ、ヒツジの毛をつかんでみると、ちょっとべたつく感覚に気づきます。これは「ラノリン」と呼ばれるヒツジの皮脂に含まれる成分で、保湿力があるため化粧品や医薬品にも使われているんだそうです。

全員が毛刈り体験を終えたところで、仕上げに羊飼いの堀田さんがバリカンで一気に毛を刈り取っていきます。60~70㎏もあるヒツジの体勢を操りながら毛刈りをするのは、刈る方も刈られる方もひと苦労。よここさんが約1年かけて伸ばしてくれた毛の量で、セーター2〜3枚分はつくれると言います。

続いて、ヒツジの毛についた汚れを落とす作業に移ります。本来であれば40℃くらいのお湯で洗うと脂が落ちやすいそうですが、今回は水でさっと洗いました。

水に浸した羊毛を嗅いでみると、濡れた犬のような匂いを感じます。どうやら、毛に含まれる硫黄成分により、この独特の香りを放っているようです。その反面、硫黄のおかげで毛に菌が繁殖しにくくなっているのだとか。メリノウールの服が汗臭くならないのも、抗菌作用があるからだと言われています。

羊毛を洗い終わったら、水をしぼり、繊維同士が絡まないようにふわふわにちぎって乾かします。

「羊飼いは誰でもなれるんです」

そう子どもたちに語りかける羊飼いの丸岡さん。「衣食住」という言葉の中でまず大事なのが「衣」であること、身を守るものがないと人間は生きていけないといった話を、まっすぐな目で伝えてくれる丸岡さんの姿に、子どもたちも真剣な眼差しで聞いていたのが印象的でした。

約1万年前から人は、ウシやヤギ、ニワトリなどさまざまな動物と生活してきましたが、その中で衣類の素材として重宝されてきた家畜はヒツジだと言えるでしょう。

「羊毛がなかったら、きっと海を渡ることもできなかったかもしれない」と丸岡さんは話します。海水を浴びると身体が冷えてしまいますが、ウールは水をはじき、保温効果もあります。ヒツジがいたからこそ、人間は豊かな生活を送ることができていると言っても過言ではありません。人間にとってヒツジは大事なパートナーなのです。

「すごいでしょ、ヒツジって。これが分かれば、みんなも“羊飼い”に一歩前進です」

上の写真で身につけているニット帽と手袋は、丸岡さんとともにヒツジに関わっている紡ぎ手(スピナー)や編み手(ニッター)の方々が編んだものだそうです。

「ヒツジを育てる人、洗って糸に紡ぐ人がいて、編んで衣服をつくる人がいて、それを着る人がいる。みんなにとってヒツジが大切で、みんなでヒツジを守っている。それを私は『羊飼い』と呼んでいます。羊飼いとは、“個”ではなく、“村”(生き方、暮らし方)を指す意味として捉えると、いいんじゃないかなと思っています」

染毛から作品づくりまで

最後に見えてきたものは?

第2回目は、自分たちで刈った毛を使ってコースターづくりに挑戦しました。本格的な作品づくりに向けて、まずは練習です。ここからの講師は、手仕事を中心としたシュタイナー教育の場を主宰している細川あけみさんに担当していただきました。

続く第3回目では、羊毛の草木染にチャレンジしました。素材は“玉ねぎの皮”と“シソ”です。洗濯ネットに素材を入れて、鍋でぐつぐつ煮込んでいきます。さあ、どんな色になるのでしょうか?

第4回では、染毛した羊毛を使って、自分の思い描く作品を形にしていきます。講師にアドバイスをもらいながら、思い思いに作品づくりを進めていきました。講座自体は1時間半で終わってしまうため、制作は家に帰ってからも続きます。

そして、最終回となる第5回では、それぞれの作品の仕上げを行いました。ただ、今回は完成をゴールとしていません。途中のままで終わってもいいし、納得いくまで制作を続けてもいい。作品との向き合い方は子どもたちに託すことにしたのです。

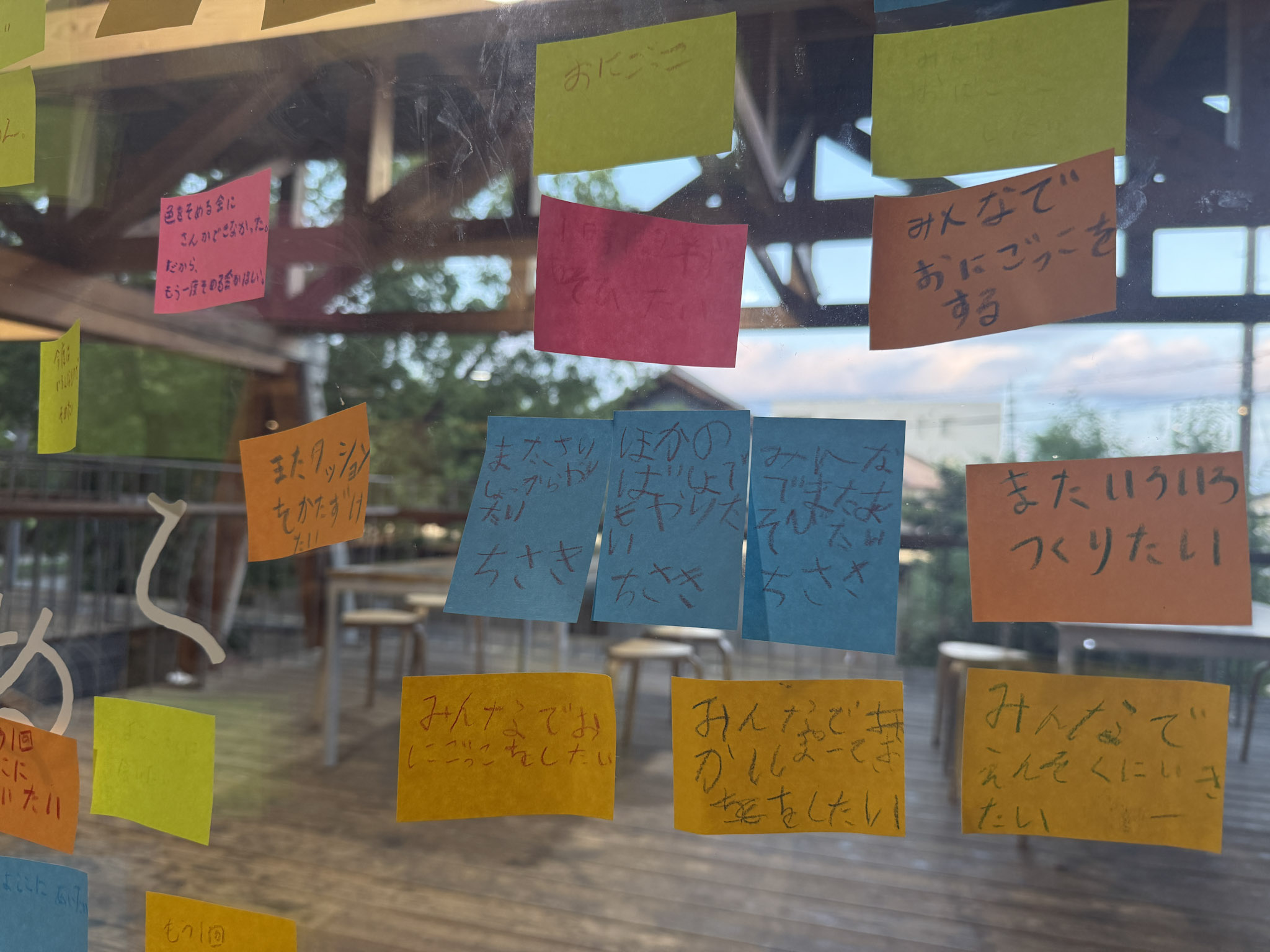

作業を途中で切り上げて、最後に子どもたちに「次も『スパイスdoo?』があるとしたら、何がしたい?」と、問いかけてみました。

「みんなでおかしパーティーしたい」

「みんなで本を読みたい」

「みんなでドッチボールしたい」

「みんなでおにごっこをする」

「もう1回よここに会いたい」

いろんな“やりたい”が出てきました。「みんなで〇〇したい」といった内容が多く、一緒に何かをすることに楽しさを見出してくれていたのかなと感じました。実際、回を重ねるごとに、講座の合間や前後に子どもたちだけで一緒に遊んでいる様子も目にしていました。講座に通ううち、自然と親しくなれていたのならば、それだけで運営冥利に尽きます。

もちろん、この講座だけでレジリエンスが高まったとは言い切れないですし、あえて子どもたちに感想を聞いていないので、今回の体験がどのように響いたのかは分かりません。ですが、スパイスdoo?でしか味わえなかったことや、初めて知ったことは確かにあっただろうと思います。

もし人生の選択に迷ったとき、「あんな大人もいたなあ」とスパイスdoo?で出会ったスパイシーな大人たちを思い出し、自身の選択の幅を広げるきっかけになってくれるはず。そして、その幅が、彼ら彼女らにとって、より豊かで面白い人生につながっていく。そう信じています。

さて、今後のスパイスdoo?はどうなっていくのでしょうか。ひとまず次は、ヒツジ回を終えての、スタッフ座談会の記事をお届けします。お見逃しなく。

●スパイスdoo?に関するお問い合わせ先

info@goboc.jp(担当:狩野)

●スパイシーな講師たちのInstagram

🐑丸岡圭一さん(愛知牧場 羊飼い)

https://www.instagram.com/hitujikai.maruoka/

🐑堀田雅人さん(農とひつじ/いちのみやヒツジかい 副代表)

https://www.instagram.com/noutohitsuji/

🧶細川あけみさん(しっくすきっず主宰)

https://www.instagram.com/6kids.a/