響hibi-kiがつくった森のボードゲーム「FOREST BALANCE GAME」をリリースして1年以上が経ちました。製品として世に解き放たれて、その後どうなったのか。購入者の声に耳を傾けつつ、この先の展開についても考えてみます。

ボードゲームは実際に

使われているのか…?

FOREST BALANCE GAMEは、遊びながら森づくりを疑似体験することができるボードゲームです。ゲームを通じてさらに森の世界が知りたくなるように、そして、森林環境教育に携わる方々にとってのより効果的なコミュニケーションツールとなるように。そんな思いでつくりました。開発経緯などの詳細は、過去の記事をぜひ読んでみてください。

▼“FOREST BALANCE GAME”制作記

https://hibi-ki.co.jp/hibikinohibi031/

約2年の開発期間を経て、2024年4月30日にFOREST BALANCE GAMEの一般販売が始まりました。ありがたいことに全国各地から注文をいただき、林業関係者や教育関係者、個人の方などに幅広くご購入いただいています。少しずつではありますが、ボードゲームは各地へ旅立っています。

ただ、ゲームを送り届けたあとのことは何も分かりませんでした。どんなシーンでボードゲームを使ったのか。遊んでみてどんな感想をもったのか。そもそも使ってもらえているのか。まれにSNSで投稿してくれる方がいらっしゃったので、わずかながらにゲームを楽しんでくださっている様子は把握できたのですが、もっと詳しく話を聞いてみたいと思っていました。

そこで、販売から1年経ったということで、活用状況やゲームの感想を聞かせてほしいと、直接購入者に声をかけることにしました。12名の方にヒアリングを行ったのですが、そのうちの4名が未使用(不明含む)ということが判明。使ったことがあるという方も、試しに仲間内でやってみたなど、教えるツールとしてはまだまだ活用されていないのが実情でした。

なぜ教材として使えていないのかを掘り下げていくと、そもそもFOREST BALANCE GAMEを体験してもらう場を学校などでつくること自体が難しい、ということが見えてきました。これは自分たちも今まさにぶつかっている壁です。全国的な課題であることを実感しました。

例えば、森林環境教育につながる学びの場を一番つくりたいと私たちが考えている学校現場の多くは、森林に関する学習時間を新たに確保するのは難しく、関心を持ってもらうこと自体が課題となっています。

仮に、縁あってその時間がつくれたとしても、教える側の講師料を学校が負担できる予算があるわけでもありません。地域によっては自治体から環境教育の活動に対して助成が出る場合もありますが、それだけで講師が食べていけるものではなく、持続的な活動にはつながらないのです。

現状ではボランティア的な関わりに頼らざるを得ないことも多いのが実情です。森林に必要性や興味関心を感じていないからこそ、そうなってしまうことは当然といえば当然でしょう。

厳然とした事実にたじろいでしまいますが、ここまで来たからには、今できることを一歩ずつ進めていこうという気持ちでもいます。

まずは、自分たちの思いに共鳴してくれるような自治体や事業体の方と出会えるように、さまざまな場に出向いて交流する機会をつくっています。そうした出会いの中から連携して、一体的な森林教育プログラムが実施できるような仕組みづくりを模索しています。私たちが事例を一つ形にし、他地域でも地元のプレイヤーに横展開してもらうことが理想です。

ヒアリングをする中で見えたきたことがもう一つあります。それは、FOREST BALANCE GAMEを使う目的やシーンがバラバラで、それによって使い方やアレンジの仕方がさまざま生まれているということでした。

もともと自由にアレンジして遊んでほしいと思っていましたが、予想以上にいろんなアイデアが飛び出してきていて、いずれアイデア大会をやっても面白そうだなあと思うほどです。

今回は、大まかな4つのシーンに分けて、FOREST BALANCE GAMEの応用例を紹介します。購入を検討されている方や、すでに持っているけどどう活用すればいいかよく分からないという方はぜひ参考にしてみてくださいね!

①仲間内で遊ぶ

オリジナルゲームをつくろう!

ヒアリングをした中で、ゲーム性に関して多く寄せられた意見が、「繰り返し遊ぶとすぐに飽きてしまう」というものでした。授業時間内でプレイできるように設計されているため、確かにゲーム性はそれほど複雑ではありません。一般的なボードゲームのように友達や家族でやり込もうとすると、物足りなさがあるでしょう。

ただ、FOREST BALANCE GAMEは、どんどんルールを変えちゃっていいんです!

ルールブックに載っているものはあくまで基本ルール。実際、購入者も独自にアレンジを加えて遊んでくれていました。その中からいくつかご紹介します。

〇長期森林経営にチャレンジ!

通常は5ターンでゲーム終了ですが、おみくじで不運が続いたりすると、プレイヤーが所有する森の成長を表す「育林チップ」が少ないままで終わってしまい、バトルフィールド(ゲームの盤面)がさみしくなってしまいます。

ですが、10ターンや20ターンまでターン数を増やしてゲームをすれば、バトルフィールド上はかなりにぎやかになるはずです。アイテムが足りなくなる可能性もありますが、そこは裏紙で適宜補うなどして長期森林経営を楽しんでみてください。

〇肥沃な土壌で成長力アップ!

間伐などの山仕事をするための「作業カード」の効果は、使ったターンでのみ適用されます。つまり、前のターンで使った作業カードの効果は反映されず、一度きりの使用で終わりということです。

通常のターン数でゲームを進めたい場合は、“作業カードの使い切りをなし”にするのも一つの手です。これにより、前のターンで使った作業カードの効果も反映されるので、紙幣と育林チップが一気に増加します。きっと豊かな土壌のおかげで樹木の成長力がアップしたのでしょう。

ゲームに動きが出て、ますます盛り上がるアレンジ方法です。

〇自分だけのアイテムをつくる!

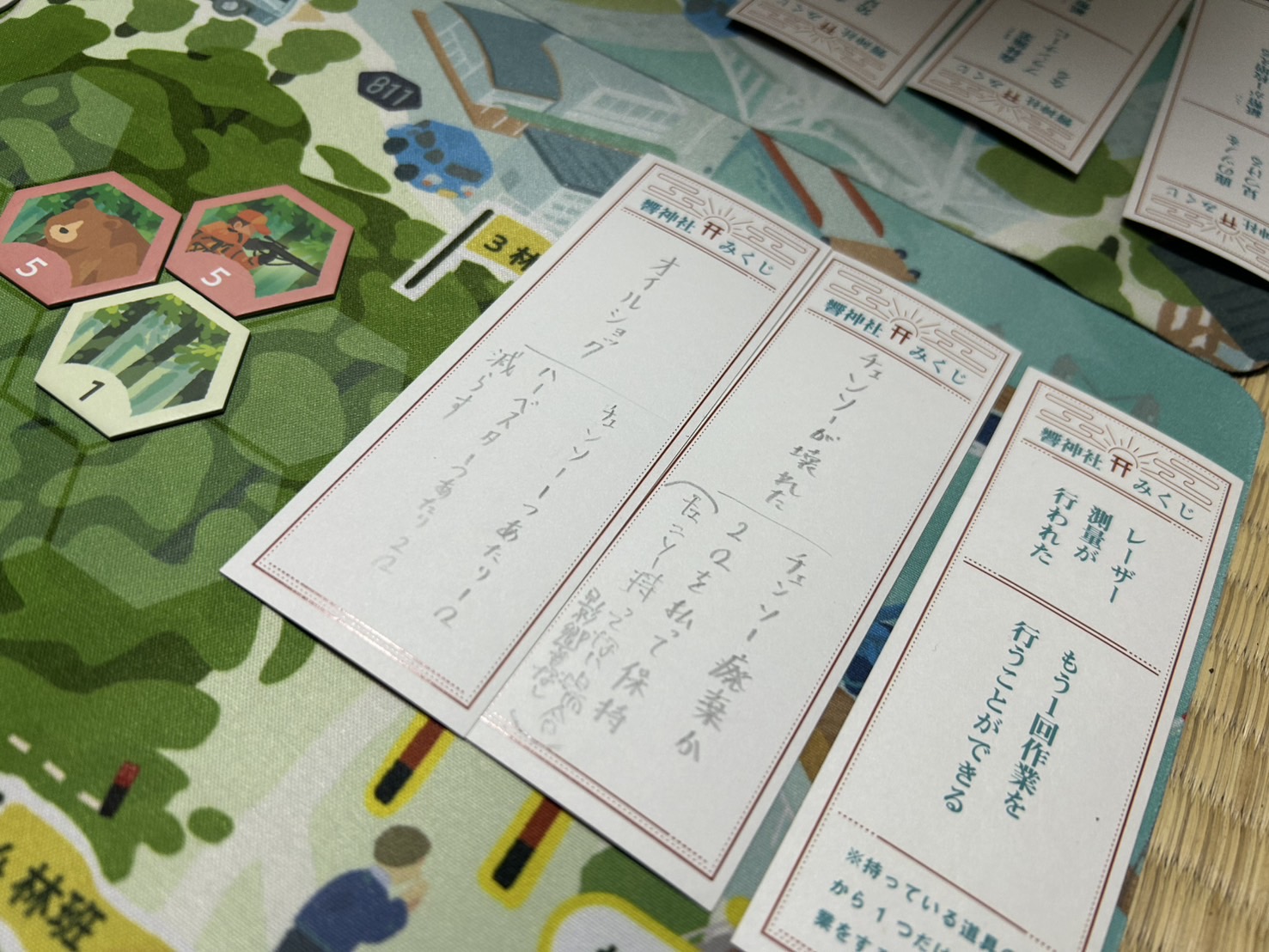

毎ターン、プレイヤーの運命を決める「おみくじ」。オリジナルのものがつくれるように、既存アイテムとして白紙のおみくじがゲームセットの中に入っています。ヒアリングで聞いた中では、以下の写真のような“オリジナルのおみくじ”が誕生していました。

また、おみくじだけでなく、道具や作業カードもオリジナルのものをつくりたいといった意見が出てきました。そこで、誰でもオリジナルアイテムがつくれるように、白紙のデータを配布することにしました。以下のリンク先からダウンロード可能です。ぜひご活用ください!

▼FOREST BALANCE GAMEオリジナルアイテム作成用データ

https://drive.google.com/file/d/1a20ni48187D_6Cxd7pjjk-Ox85Wwzzz3/view?usp=sharing

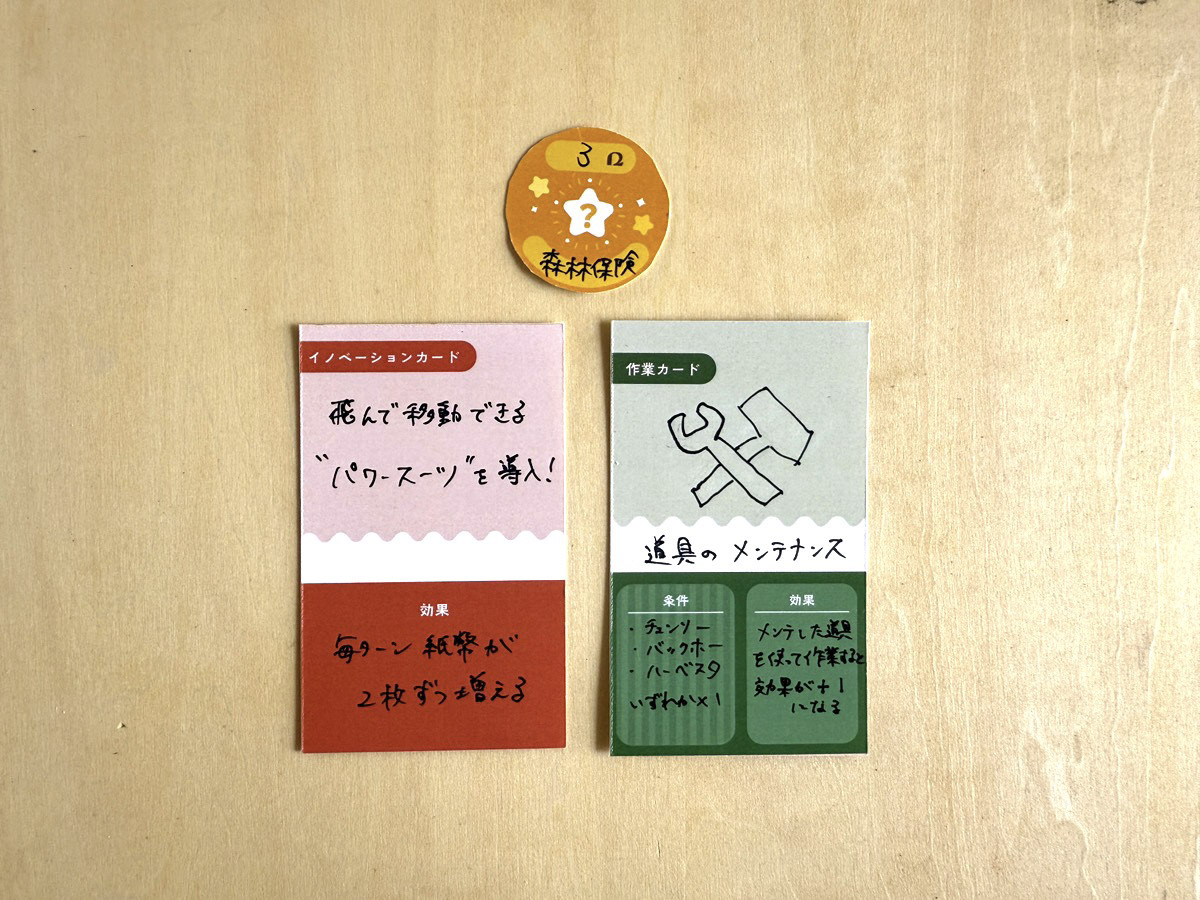

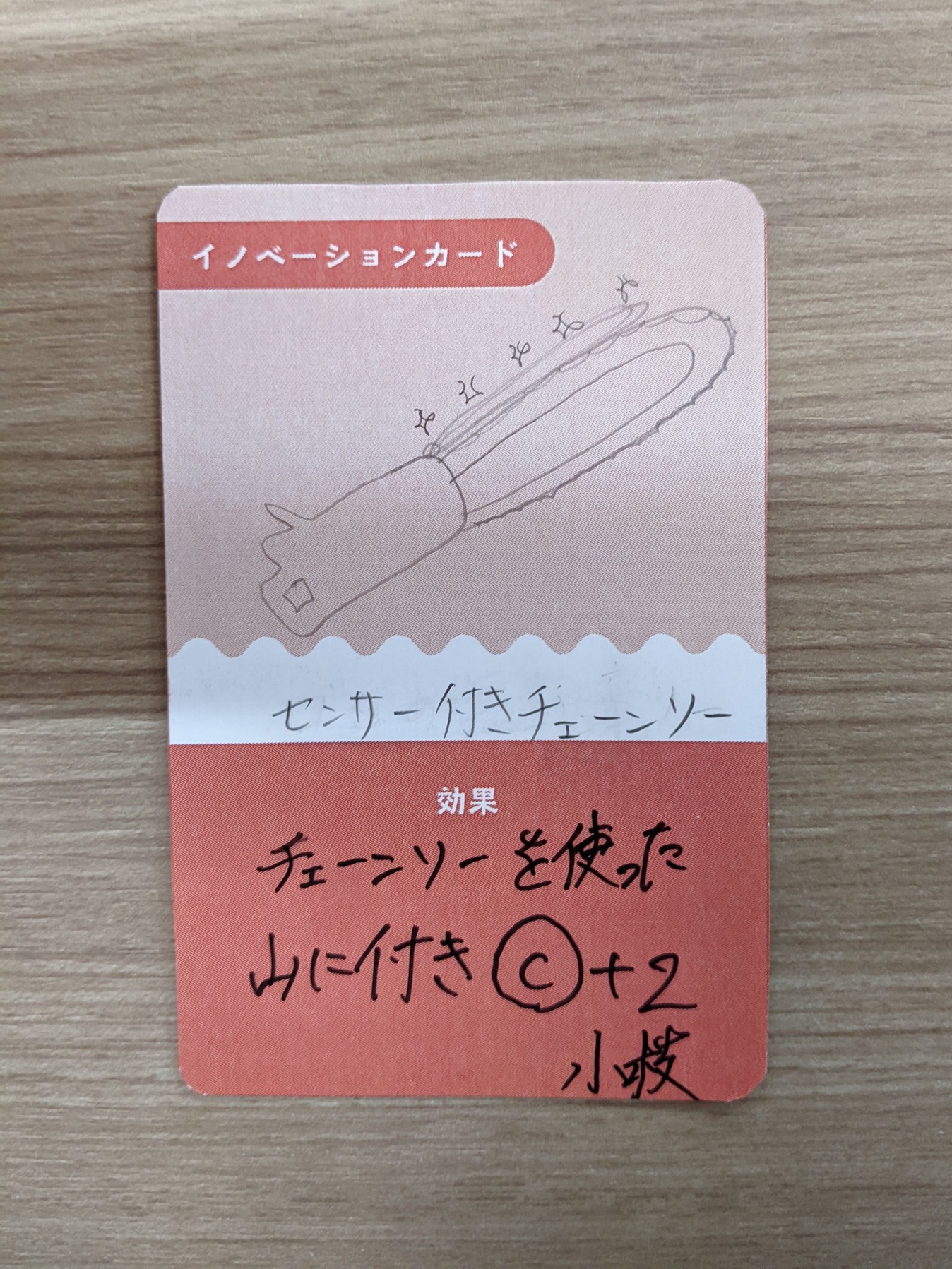

配布データのアイテムは3種類。黄色のチップ型が「道具」、緑色が「作業カード」、赤色が「イノベーションカード」です。イノベーションカードは「おみくじ」と入れ替えて使うのがおすすめですが、使い方は自由ですのでご都合に合わせてアレンジしてください。より本格的に作りたい場合は、写真やイラストを加えるのがおすすめです!

他にも、FOREST BALANCE GAMEを取り上げてくださった新林編集部の皆さんからは、相手プレイヤーとのコミュニケーションが生まれる攻撃・協力プレイを加えてはどうかといったアドバイスもいただきました。私たちも考えているところですが、いいアイデアを思いついたぞ!という方はぜひ響hibi-ki編集部までお知らせください!

皆さんからのアイデア(オリジナルアイテム含む)は今後、参考事例としてゲームのHPに掲載していく予定です。どしどしお便りをお寄せいただけると嬉しいです。

②学校教育で使う

ふるさと教育・キャリアデザインへの展開

さて、FOREST BALANCE GAMEの本領はここからです。ゲーム自体を楽しむだけで終わりではありません。ゲームはあくまでツールであり、学びの導入なのです。ゲームの前後で何をするかによって、学びの幅はさらに広がります。どんな流れの中に装置として埋め込むかが重要とも言えます。

目的や状況によって展開方法はいくらでもつくれると思いますが、ここでは実際の例を2つ見てみましょう。

〇キャリアデザイン

講師:飛騨五木株式会社(響hibi-ki編集部)

連携者:NOBUNAGAキャピタルビレッジ株式会社

活用先:岐阜県立岐阜商業高等学校

起業をテーマにした学習の一環として、FOREST BALANCE GAMEを活用しています。ボードゲームを通じて林業の基本知識を伝えたあとに、林業界における新たなイノベーションを高校生たちに考えてもらいました。それぞれオリジナルのイノベーションカードを作成してゲームアイテムとして加え、再度ゲームに挑戦です。

林業の世界を題材として、“イノベーション”や“起業”について考えてみる。このように、主題は森林や林業でなくても活用することができます。

〇ふるさと教育・探究学習

講師:有限会社古川林業(岐阜県郡上市)

活用先:郡上市立郡南中学校1年生

この授業は、ふるさとを知り、地域の未来を考えていく探究学習の一環として、総合的な学習の時間に行われたものです。「健康的な川を維持する持続的な山をつくるためには」をテーマに、FOREST BALANCE GAMEで森林管理を体験しました。

通常は2対2などの対戦プレイですが、このときは特殊ルールとして、お金を配る「銀行員」、森のチップを配る「森の人」、そして災害発生などの運命が書かれた「おみくじ」を配る「神さま」、そして「林業の仕事人」と役割を分けて、グループ全員で協力してゲームを進めました。

こうしたアレンジを加えることで、座学でありながら、森づくりについて楽しく学ぶことができるようになります。さらに、この授業とセットで、実際に山を訪れて植林体験をしたり、eバイクで山を駆け回ったりといった展開が行われ、ふるさとの森林と地域の未来を考えるきっかけとなっています。

③社会人研修で活用する

環境と経営のリテラシーを高める

行政や企業の職員研修の中で、FOREST BALANCE GAMEを活用するケースもあります。例えば、岐阜県の市町村林務担当職員研修や森林組合職員初任者研修などでは、アイスブレイクの一つとしてゲームの体験会を実施しています。コミュニケーションツールとして、会場の硬い空気をほぐし、自然と会話が生まれる点はこのボードゲームならではの特徴です。

また、普段はまったく森との関わりがない仕事をされている方々にとっても、ゲームを通じて森林という長い時間軸で環境や経済への影響を考えることで、SDGsやサステナビリティ経営に関するビジョンづくり等にもつなげることができます。ビジネス領域においても「持続可能性」の重要性が謳われて久しいですが、ピンと来ていない方がほとんどではないでしょうか。なぜ、経済性と持続可能性を両輪で考える必要があるのかがゲームを通じて理解できます。

さらに、ただゲームで遊ぶだけではなく、以下のようなアレンジを加えることで、より深い学びにつなげることも可能です。ぜひお試しください!

<アレンジ例>

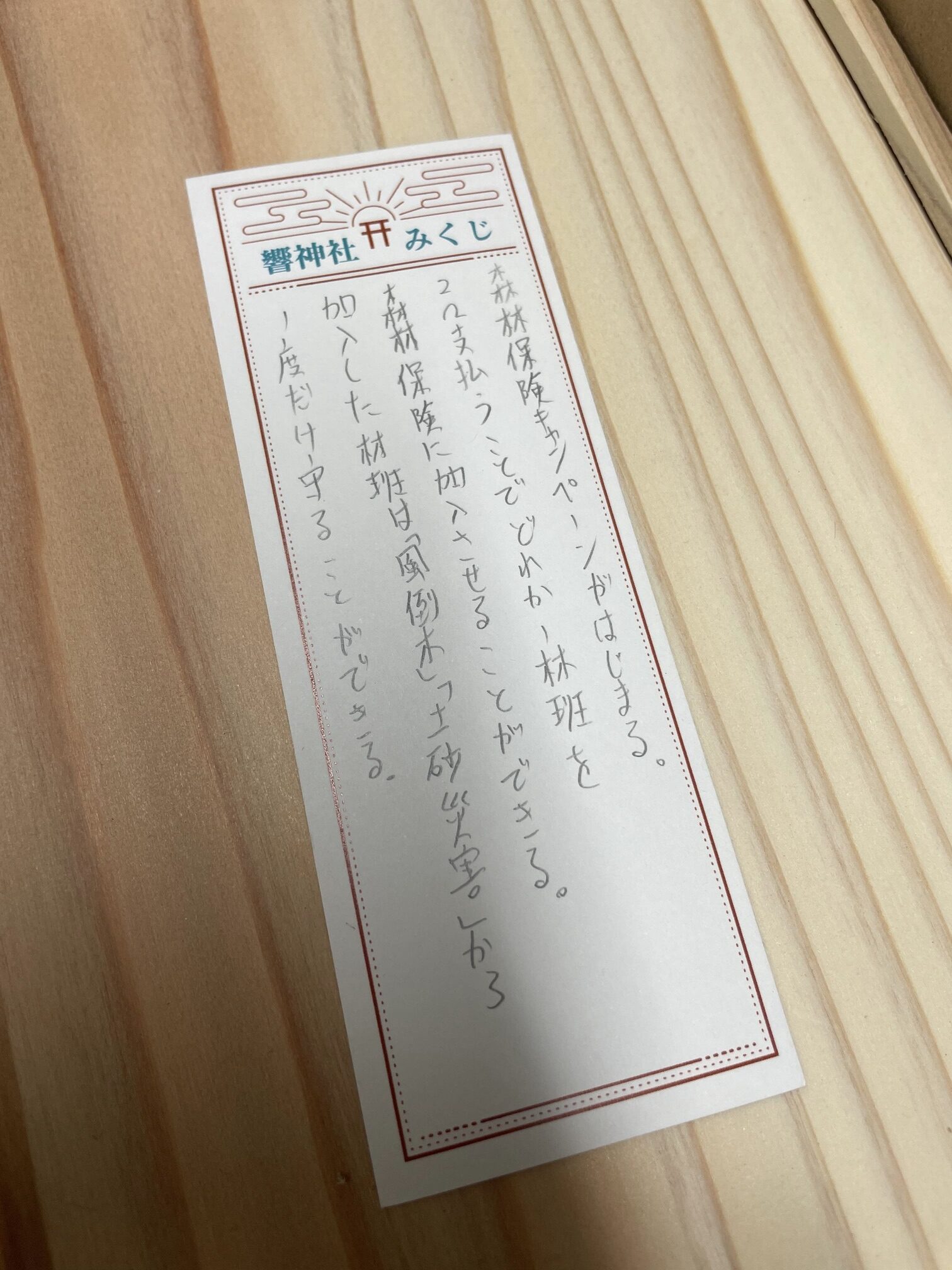

〇FOREST BALANCE GAMEオリジナルバージョンをつくる

通常ルールでゲームを楽しんだあとに、自分たちが暮らす地域の特徴や、所属している組織の要素を反映した新たなゲームアイテム(道具、作業カード、おみくじ)を考え、オリジナルアイテムを作成する。オリジナルアイテムを追加し、再度遊んでみる。そのオリジナルバージョンで出張授業をしてみたり、イベント出展もやってみる。

④イベントで体験会を開く

来場者との会話がもっと楽しくなる!

自分たちの活動をPRするために外部のイベントなどに出展する機会はあるでしょうか?その際に、ワークショップとしてFOREST BALANCE GAMEの体験会を行うという使い方もあります。私たちもイベントで体験会を何度か行ってきましたが、お子さんや家族連れの方との交流が生まれやすいと実感しています。

ヒアリングでは、ひょうご森林林業協同組合連合会の方から、「以前に比べて子どもたちがブースに来てくれるようになった。来場者の方とコミュニケーションが取りやすい」とご意見をいただきました。子どもたちに林業機械の写真を見せて解説なども行っていると言います。

ただし、来場者それぞれに応対する必要があるため、授業のように1〜2時間使って大人数に対して話すようなことはできません。そこで、通常の遊び方から大幅にアレンジして、完全イベント仕様で使っていただくのがおすすめです!

<アレンジ例>

〇“林道開通”した状態でスタート

道具「バックホー」が適用された状態をデフォルトにすることで、一番説明しづらい要素をカットでき、よりスムーズにゲームを始めることが可能。

〇ソロプレイでタイムアタック!

制限時間内にどれだけポイントを稼げるかを競う。黒板やホワイトボードにランキング表をつくり、都度更新していく。相手のターンを待つ時間がなくなるので、体験時間がコンパクトになる。

日本森林学会大会に

初めて参加しました

今年3月には、北海道大学で開催された「第136回日本森林学会大会」の教育部門において、FOREST BALANCE GAMEを活用した取り組み事例を口頭発表する機会をいただきました。

12分という限られた時間ではありましたが、農林高校での出張授業の例を中心に取り上げ、アンケート結果から得られた考察について発表しました。質疑では列ができるほどで、その場でオンラインストアからゲームを購入してくださる方もいらっしゃったりと、励まされるような思いでした。

ある大学教授の方からは、「(ゲームを)もっと面白くできるのでは?」という熱いコメントをもらいました。ゲームが内包している可能性をさらに引き出すことで、子どもも大人ももっと夢中にさせることができるのではないか。この問いかけが、ずっと頭の中で鳴り響いています。ああでもないこうでもないと、考え続けながら活動していくことになりそうです。

今年度もすでに出張授業を行っている学校等がありますが、既存のやり方にとらわれず、ヒアリングで得た知見も活かしつつ、新しい見せ方・遊び方にも挑戦していきたいと考えています。

ゲームの販売を始めたことで新たな縁が増えました。学会発表はもちろん、先述のヒアリングでは、依頼したほぼ全員から返答があり、わざわざ時間をつくってお話しまで聞かせていただけて、正直びっくりしています。

ゲームがつないでくれた縁を大切にしつつ、さまざまなシーンでFOREST BALANCE GAMEを通じた森の遊びと学びにふれてもらえるよう、今後もいろんな分野の方々との交流を広げていきます!

●FOREST BALANCE GAME公式ホームページ

https://forestbalancegame.com/

●FOREST BALANCE GAMEの購入はこちら

https://hibi-ki.shop-pro.jp/?pid=180640634