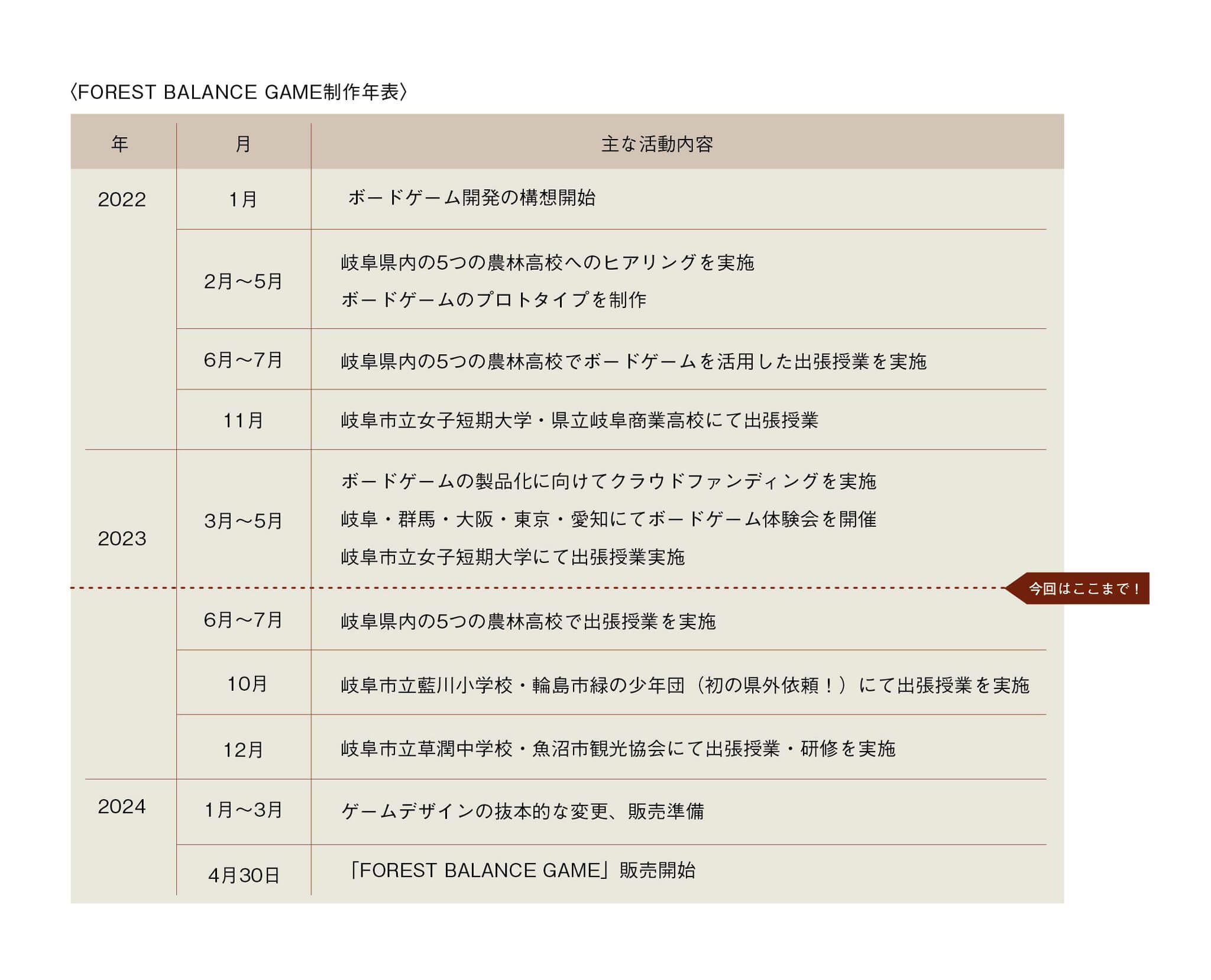

丸2年の開発期間を経てついに2024年4月30日にリリースした「FOREST BALANCE GAME」。販売にいたるまでのゲームの制作記を前後編でお届けします。前編では、ゲーム開発の背景とクラウドファンディング達成によるゲームの製品化決定までを綴ります。

林業を知るきっかけ、足りていますか?

皆さんが「林業」と聞いて頭に浮かぶのはどんなイメージでしょうか?山の中で木を切るだけの仕事。遠くの森でやっている自分には縁がない仕事。そう考える人が多いと思います。日本は国土の約7割が森林の国です。多くの人が「ふるさと」として思い浮かべる原風景には山や森が出てくるはず。それなのになぜか、森を管理する林業という産業について、自分事に語れる人はほとんどいません。

「別に林業なんて知らなくても人生困らないじゃん」。そう思う気持ちもわかります。でも、「林業を通じて森林への理解を深めることは、自分自身の人生を考えるきっかけになる」と私たちは思っています。

私たち響hibi-ki編集部のことを知らない方もいると思うので改めて簡単に説明します。私たちは森に気づくためのメディア「響hibi-ki」を運営し、WEBを中心に森のカルチャーについて発信しています。取材対象の中心は森で暮らす人や森で働く人たちです。認知度が高いとはいえない零細メディアではありますが、2019年の発足からこれまでに12の地域を訪れ、延べ300を超える記事を掲載してきました。

森の人々を取材していて感じるのは、取材対象者が実に多様な経験や価値観、人生を生き抜く逞しさを持っていることです。特に、コントロールできない自然を相手にしているからか、思い通りにならない状況に対するレジリエンス力や、斜陽産業と言われる林業の世界に身を置いてでも地域の森林を守りたいという自分の思いを貫く意志の強さなどは、森の世界に生きる人々ならではの特徴だと感じます。

ネットを通じて誰でもどこからでも情報にアクセスできる現代ですが、それでも、こうした森の人々の世界観にふれられる機会はまだまだ少ないです。森の世界にふれる少しの機会があれば、誰でもそこから学びを得られ、行動を変容する小さなきっかけになると私たちは確信しています。

ですが、都市に人口が集中する現在、多くの人にとって森林にふれ、森に関わる人たちと交流する機会はほとんどありません。そんな現代だからこそ、「森の世界と社会をつなぐ架け橋になりたい」という思いを持って私たちは活動しています。何よりも「こんなに面白い森の話をもっとたくさんの人に知ってもらいたい!」という行動原理が編集部の活動の根底にあります。

今回リリースした“FOREST BALANCE GAME”も、森の世界に気軽にふれられるように開発したツールの一つです。森林や林業を学びたい人の最初の1歩目としてわかりやすい内容とし、また、教える側にそこまでの知識がなくても使えるような教材として開発した、日本初の「林業ボードゲーム」です!

教科書から消えた産業、林業

皆さんは学校で林業について学んだ覚えはありますか?私は農業や漁業については学んだ記憶はありますが林業について学んだ記憶はありません。それもそのはず、1980年に施行の学習指導要領の改訂で、小学校の教科書から「林業」の記述が削除されました。その後、1989年の改訂で環境の側面での森林についての学びは復活しましたが、産業としての側面が取り上げられることは無くなりました。

「森は大切、守らなきゃいけない存在」という認識が広く一般的になったのはこういった学習体系の賜物ではありますが、一方で、「森は利用するもの」という感覚は薄れていき、中には「森林伐採=環境破壊」とまで考える人も増えてしまいました。

この世間の「林業離れ」は森林・林業界隈では一般論としてしばしば耳にする内容でした。ただ、「現実問題としてどういう状況なの?」ということはハッキリと分かっていませんでした。この実態を探るために、私たちは岐阜県内に5つある農林高校の先生に聞き取り調査を行いました。

調査の結果、最前線で森林について学んでいるはずの農林高校の林業学科であっても、林業に関する授業時間が減っているという結果が得られました。さらに、農林高校の教員は一般的に「農業」の教育免許を持っており、必ずしも林業に精通した教員が林業の指導を行っているとは限らないことが分かりました。また、聞き取りの際はコロナ渦ということもあり、実際の林業現場を見に行ったりする機会がほとんどないことも明らかになりました。

林業について専門的に学ぶ農林高校でこの状況なら、普通科高校や小・中学校ではなおさら林業に触れる機会は少ないはずです。学生時代に聞いたことは無自覚ながら心のどこかに残っているもの。しかし林業にはそれがなく、社会に出た後ももちろん学ぶ機会はありません。世間の多くの人は林業を知る機会がないまま人生の大半を過ごしていく、という事実を編集部は改めて認識しました。

「世の中に林業を知ってもらう機会が足りていないなら、自分たちが動くしかない!」。この思いから、私たちは林業教育の普及を目指す「林業教育革命」を掲げて活動を開始しました。そして、この活動が後の林業ボードゲームの開発につながることになるのでした。

響hibi-kiにしかできない、

林業の伝え方ってなんだろう

農林高校への聞き取りから林業教育の課題感を認識した響hibi-ki編集部は、実際に自分たちができることを探っていきました。編集部の在籍する飛騨五木株式会社は、岐阜県及び県の就業支援機関〈森のジョブステーションぎふ(以下森ジョブ)〉と林業の担い手確保に関する協定を結んでいます。これに関連して新しい取り組みができないか森ジョブに相談したところ、森ジョブが農林高校5校で開催している「森のしごとキャンバスプロモーション」に合流する形で授業をもたせてもらえることが決まりました。

森のジョブステーションぎふの事業

授業ができることになり一番に考えたのは「響hibi-kiらしい森の伝え方について」でした。自分たちの過去の経験から、「知らない講師が来て前で話をするだけでは全く頭に入らないし、寝てしまう子もいるだろうな」という感覚がありました。学校教育ではできない形で、どうやって林業の正しい姿を伝えるか。編集部の田中と高岸が相談する中でたどり着いたのが「ゲームという遊びを通して林業の正しい知識を伝える」ということでした。

授業形式では、話を聞いてわかった気になってもすぐに忘れてしまいます。しかし、ゲームという形式に林業を落とし込めば、疑似体験の中で自らの行動に対しての反省や改善点を自発的に考えさせることができます。何よりも楽しんで学べるという点が、馴染みが薄い林業というテーマを自分事にさせる上での重要なポイントでした。こうして「林業をテーマにしたボードゲームを開発しよう!」ということが決まったのです。

もちろん私たちはゲームづくりのプロではありません。試行錯誤し、社内で検討を重ねプロトタイプをつくっていきました。ルールの大枠をつくったのは編集部の高岸です。子どもの頃に遊んだカードゲームや大学時代に環境教育のゲームを作った経験を活かし、既存のボードゲームなども参考にしながら、ゲームの原案を創り上げていきました。この時、高岸には一時的にメディアの事業から離れてもらい、2022年3月から2ヵ月間かかりきりでゲームをつくってもらいました。

そうして最初にできたルールは、「道具を買って作業をしてフィールドの森を育てる」というほとんど現在のルールに近い形ではありましたが、ランダム性の無い非常にシンプルな内容でした。現実の林業の流れを汲んだ内容ではあるものの、編集部内でやってみても「正直面白みに欠ける」という判断になりました。ゲームとしてワクワクできるような「何か」が足りていない。そんな感覚だったのです。

林業というテーマを逸脱しない範囲で、なんとかゲームに複雑性を持たせられないものか。森林の多様さ・複雑性を表現できるゲームデザインにするにはどうすればよいか。社内で話し合って追加されたのが「運命カード(現在はおみくじに変更)」です。これが林業ボードゲームの最後の1ピースとなりました。

運命カードは山で起こる様々なイベントを表したアイテムです。獣害や土砂災害などの発生により、育てた森が荒廃することもあれば、マツタケの発見や航空レーザ測量により利益を得ることができたりと、シンプルだったゲーム性に森の複雑さを反映する事ができました。また、運命カードの追加により、リスクヘッジの観点もゲームに組み込むことができ、よりリアルな林業の体験が可能になったのです。

こうして社内でたくさん揉まれて生まれたルールが、今の“FOREST BALANCE GAME”の基本ルールとして採用されています。

編集部を中心に行われてきたプロトタイプ制作に続き、次はより幅広い意見を集めるために社内で意見交換会を開催しました。参加した社員は普段は遊び場や経理の担当をしているので、一般の視点から意見を集めることが目的でした。その結果、「道づくりが分かりづらい」などの小さな指摘はありましたが、写真を中心とした見た目やゲームのルールについては分かりやすいという評価が得られました。

ゲームルールに問題がないことを確認した後、次はゲームの「正確性」について確認するため、実際に林業を教えている専門家に話を聞くことにしました。林業の全てをゲームに反映させることは難しいため、専門家からの指摘がどのようなものになるか不安を抱えながら、専門家に会いに行くことになりました。

アドバイスを聞きに行ったのは岐阜県立森林文化アカデミーの杉本和也准教授です。杉本先生自身、林業事業体の経営に関するゲームを作っていたこともあり、林業のゲームに対しても好意的に受け入れてくださいました。特に、「ゲームの結果を通じて、自分がどのような森を作ったかを確認できるため、適切な行動を取るための学びへの機会が提供される」という点を評価していただきました。

こうして、このルール・デザインならば教材としての活用も問題なさそうだ!という自信を持った状態で、授業用に制作を進めていくことが決まりました。

ゲーム制作には制作費の限界があったので、ほとんどのアイテムを自ら印刷し、手作業で切り抜く作業を行いました。特に円形のアイテムなどは、印刷や切り抜きに多大な手間がかかったことを覚えています。そして、2022年6月末には、ついに農林高校の5校で実際につくったゲームを使った授業が始まりました。

授業の結果は…かなり手応えを感じるものでした!言葉で説明するよりも、ゲームを通じてもっと直感的に林業の本質が伝わっている。そんな実感がありました。生徒さんからの感想でも、「単なる木を切るだけの産業ではないことがわかった」「効率を考えながら持続的な作業をすることが大事」など、林業に対する理解が確実に深まったことが確認できました。

農林高校以外でも、ゲームを活用した授業の機会をいただきました。同年11月には、響hibi-ki編集部がリモートワーク用のオフィスとして当時借りていた〈NOBUNAGAキャピタルビレッジ〉さんのご協力で岐阜県立岐阜商業高校を対象に体験会を開催したほか、岐阜市立女子短期大学のデザイン環境学科の学生さんにも授業を行いました。これらの授業に参加した学生は、林業について専門的な学習経験がないものの、アンケート結果などから林業に対する理解が深まったことが分かりました。

こうして、林業ボードゲームという教材が林業教育の一翼を担う可能性を確信した編集部。しかし、このゲームを教材として広めていくためには、私たちの力だけでは岐阜県内が限界だと感じました。私たちの理想は、全国の多くの人々に森林と林業についての興味を喚起するきっかけを提供すること。そのために、次のステップとしてクラウドファンディングを活用することを決定しました。

“林業教育革命”協力者探しの旅

編集部がゼロから創り上げた林業ボードゲーム。一般流通を開始できれば、より多くの人に林業を知る機会を提供できるはずです。でも、本当に世の中の人々に受け入れられるか、どれくらいの人が関心を持ってくれるかという部分については全くの未知数でした。

それを確かめる意味でも、単に自分たちでお金を出してゲームを製品化する方法ではなく資金援助を広く募るクラウドファンディングを活用することにしました。クラファンは何よりも、自分たちが林業ボードゲームを使って達成したい「林業教育革命」の理念に共感してくれる人とつながる手段でもありました。

選んだクラファンのサイトは「OCOS」で、東海3県を中心としたローカルなクラファンのプラットフォームです。林業ボードゲーム本体や、取材先の商品、岐阜県内での森にまつわる商品などを返礼品として、2023年3月15日から2か月間を募集期間としてクラウドファンディングをスタートしました。

もちろん手をこまねいているだけでは支援者が増えないことはわかっていました。林業ボードゲームの魅力は、手に取って体験してみないとわかりづらいものです。少しでも多くの人々に実物を見てもらうため、各地で体験会を開催しました。最初に編集部のつながりを活かして、群馬県でイベントを開催しました。その後は東名阪の3地域で体験会を開催しました。

全国を行脚し、多くの方々と直接交流を重ねながら支援の輪が広がっていったボードゲーム。現場でのポジティブなフィードバックを受けるにつれて、編集部で半信半疑だった製品化への意欲が、少しずつ「絶対にこのゲームを製品化するぞ!」という強い決意に変わっていきました。クラファンを経たからこそできた貴重なつながりはこれからも大事にしていきたいと思います。

最終的には北は北海道、南は福岡まで、83名の方に791,500円の支援をいただき、なんとか「プロジェクト成立」となりました。ご支援いただいた皆様、本当にありがとうございました!コメントも1件も漏らさずに読ませていただいておりました。

こうして2023年5月末に製品化が決定した林業ボードゲーム。当初のリリース予定は2023年秋ということでアナウンスしていましたが、実際にリリースしたのは2024年4月30日のこと。支援者の皆様には、「本当にゲーム届くのか?」と心配させてしまったかと思います。本当に申し訳ありませんでした。

リリースが半年遅れた間に何が起こったのか、後編の記事で紹介したいと思います。近日中に公開予定ですのでお待ちください!

●Information

FOREST BALANCE GAME

公式HP https://forestbalancegame.com/

販売ページ https://hibi-ki.shop-pro.jp/?pid=180640634